00 哲学とは

思考のよりどころ

- 数学の公式は便利

- 早く答えが出せるから

- しかし、答えのない問題はどうするか

- 哲学が必要

- どうしよう、そんな時のための、哲学

01 ロゴス・エトス・パトス

論理、倫理、情熱

- 可能だ

- 善だ

- 自慢できる

02 予定説

カトリックでは異端とされる説。努力に関係なく運命は決まっている、という考え。

つまらない報酬

- 結果は最初から決まっている

- 報酬は決まっている

- 努力をしてもしなくても報酬は同じ

- 無気力になる

有名無実の人事制度

- 頑張った人は報われるという建前の人事制度

- 頑張っていなくても昇格する人事

- 結局うまく立ち回るかどうかの問題に終わる

03 タブラ・ラサ

- 生まれつき、などない

- 真っ白な石板

- 演繹を否定。

- 奴隷の子は奴隷

- 貴族の子は貴族

04 ルサンチマン

- やっかみ

- サーグレープ

- 認識能力を歪める

- やっかみに服従する。ブランド品を買いあさる。

- やっかみの原因を否定する。神のような上位者を創造して、やっかみの原因を否定させる。

05 ペルソナ

- ペルソナとは仮面

- 心理的に、外界と接している面。

- 個人と環境の間の、妥協。

- どこまでが仮面なのか

- どこからが素顔か

- つけた仮面が取れなくなる怪談

- 仮面は劇場に立つときに付けるもの

- 素顔は私生活でさらすもの

- 仮面をつける時間がふえるほど素顔でいる時間が減る。

- 非現実に現実が侵される。

- 劇と現実の区別がつかなくなる。

- 仮面で本性を押さえることもできる。

- 使い方を誤ると、仮面をつけても外しても不幸になる。

06 自由からの逃走

自由とは

- 良いものか、わからない

- 高価

- 孤独

- 責任を伴う

不自由が求めるもの

- 依存

- 従属

自由でいるには

- 自我の強度

- 知性の高さ

- 勇気

- 忍耐

07 報酬

- 人は不確実なものにハマる。

- 予測通りではツマラナイ。

08 アンガージュマン

- ≒ engagement

- 自由の重さ

- 人は自由の刑に処せられている

- 人は世界に対して責任を負わされている。例えば戦争への参加。

- 自由を行使するのはツライ

- 命じられた通りに行動するクソ真面目がラク

- 自分の人生を芸術作品のように創造せよ

09 悪の陳腐さ

思考停止した凡人は、悪になりうる。

アドルフ・アイヒマン

- ナチスドイツによるユダヤ人虐殺計画で、主導的な役割を果たした人物。

- 戦後、逃亡生活を送っていたが1960年につかまり、イスラエルで裁判にかけられて処刑される。

アイヒマンは普通の人

- 小柄で気の弱そうな人間

- 彼をアルゼンチンで捕まえたイスラエルの秘密警察官は、想像と全く違う風貌に驚いた。

悪は特別ではない

- 実際の悪はありふれていてつまらない(哲学者ハンナ・アレント談)

- 悪を行う人間の思考と選択がつまらない

- 特別ではない

- フツウの人が悪いことしている

- 小悪はありふれている

システムが悪を生む

- 社会の制度や組織の構造が悪を生む

- 集団でおこなう悪がある

- 悪であるという認識を阻害す。

悪に加担しないために

システムを批判せよ

- 集団は正しさを保証しない

- 多数派が正義とは言えない

- 思考停止が悪を生産するシステムを稼働させる大きな助け

- 思考停止がシステムを無批判に受け入れる

- 思考停止は悪への加担

- システムの改善は各個人の社会的な責務

2つの生き方

- システムに従う

- システムを改善する

10 自己実現的人間

マズローの欲求五段階説

マズローはアメリカの心理学者です。人間の欲求には以下の五段階があると言います。

- 生理

- 安全

- 社会、愛

- 承認

- 自己実現

- 俗説

- 理解はしやすい

- この説をプラグマティックに活用

- 人間のあり様を理解する。

欲求の頂点、自己実現

自己実現を成し遂げることは、最高の欲求をみたすということで、つまり幸福になるということです。

自己実現

- self-realization

- 本来の自我の実現。

- 自我の実現が正しい行為だとする

- T=H=グリーンやブラッドリーなどの倫理説。

- 人生の究極目的

自己実現、15の特徴

- 自己と現実の快適な関係

- すべてを受容

- 自然体

- 普遍的な価値観

- 孤独

- 内的動機で思考し行動する

- 認識が新鮮

- 至高の体験を持つ

- 人類に貢献する

- 少数の人と深い対人関係にある

- 無差別

- 倫理

- 哲学的ユーモア

- 天真爛漫

- 自律

天真爛漫

- 飾ったり気どったりせず、ありのままであること。

- 無邪気で、ほほえましくなるようなさま。

11 認知的不協和

アメリカの心理学者、レオン・フェスティンガーが唱える理論。

懐柔と便益

便益を与えることが、反対する人を懐柔する方法です。

自己正当化を利用する

- ヒトは自分の行動に疑問を持つと不安になる。

- 不安から安心を求める。

- 無意識に自分の行動を正当化する。

懐柔の手順

- 当人が賛成していないことを、ほんのわずかにさせる。

- したことを正当化させる。

- またやらせる。

- 正当化させる。

小さな便益で、楔を打つ。

- 反対論者は大きな便益を拒む。

- 小さな便益であれば受容する。

- 小さな便益でも認知的不協和を発生させうる。

- 懐柔可能に変化する

- 便益を肥大化させる。

- 反対者に後戻りができないと自覚させる。

ギブミーチョコレート

戦後直後の日本人の子供が米兵から食べ物をもらうという場面が多くあったと聞きます。当時で考えれば最近まで戦争していた相手から食べ物を恵んでもらうというのは納得のいかない行動だったでしょう。

しかし一度何かを受け取ってしまえば米兵に対する負の感情との間に矛盾が生じます。これが認知的不協和と呼ばれる一種の精神的ストレスで、人はこの認知的不協和を抱えたままで生きて行くことに大きな苦痛を感じます。

しかし認知とは自分の考え方なので自分の意志で変更が可能です。自分がすでに行った行動との間に矛盾が生じた場合、自分の思考を変更することで認知を変えて、自分の行動を正当します。これにより認知的不協和が解消されて精神的な安定が得られます。

つまり米兵の懐柔策に多くの日本人はまんまとしてやられたということになります。

12 権威への服従

スタンレー・ミルグラムはアメリカの社会心理学者。

アイヒマン実験

実験台の、電気ショックを受ける人

- 電気椅子に座らされている人。

- 実験と称して、電気ショックを受ける役。

- 出された問題に正解できないと罰を受けるという設定。

- 電気ショックを受けているフリをする。

- 迫真の演技で、電気ショックを受けてはギャーギャー言う。

- しまいにはグッタリして電気ショックにも無反応になる。

電気ショックのボタンを押す係

- 被験者。ボタンをどこまで押し続けられるか試されていまう、哀れな人。

- 被験者は迫真の演技に騙されて、本当に電気ショックを与えているつもりになる。

実験の責任者、指示役。

- 冷徹な監督者、のフリをする人。

- 押す係に「かまわん、押せ!」的な指示を出し続ける。

結果、65%が

- 65%の実行犯が被害者が死に至る(ように見えるところ)まで電気ショックを与え続けた。

無責任を確認するだけ

実行犯が戸惑ったとき、指示役が責任を持つことを確認すれば安心して蛮行を続けたそうです。

なんと93%まで

- 実験のスタイルを変更

- 電気ショックを押す係を、回答の正誤を判断する係に変更。

- 93%のケースにおいて最期まで到達。

- より責任の軽い立場になったため。

官僚制

トップダウンの組織といえば官僚制がこれにあたり、また会社に代表される世の中の組織のほとんどがこの形式です。

上意下達の組織は思考停止と無責任をうむ温床になりえます。

上意下達

- 上位者の意見や命令を下位者に伝達すること

- 組織の管理体制

- トップダウン

- メリットは、組織の一体化、迅速な意思決定、 社内リソースの集約。

- デメリット、指示待ちの発生、改善点・課題発見の遅延、 現場の不満拡大。

ほぼ100%が、反抗する

- アイヒマン実験の状況設定を変更、

- 指示役を二人にして喧嘩をさせる

- ほぼ全員の被験者が実験から降りた。

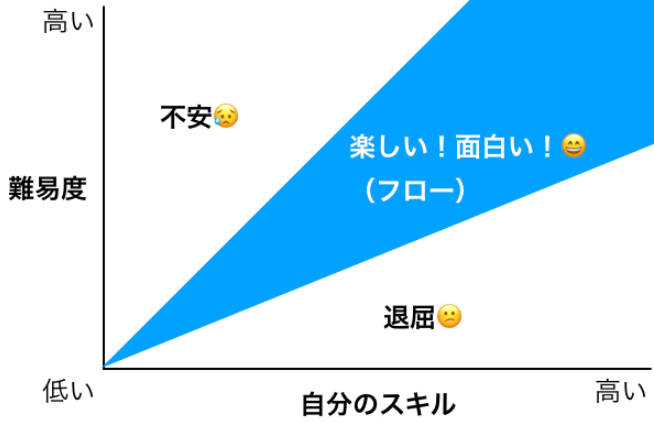

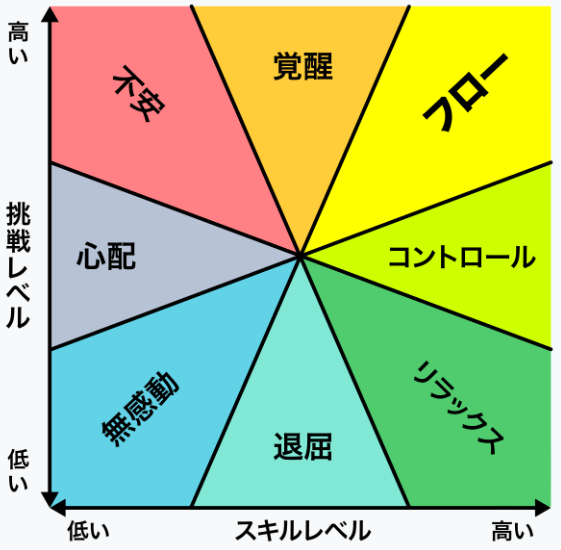

13 フロー

人物紹介

ミハイ・チクセントミハイ

- ハンガリー出身の心理学者。

- フローの概念を提唱した。

- 「幸福」、「創造性」、「主観的な幸福状態」、「楽しみ」の研究(いわゆるポジティブ心理学)を行った。

- Mihaly Csikszentmihalyi

- 1934年9月29日 – 2021年10月20日

- カール・グスタフ・ユングの講演会を見て心理学を志す

能力の発揮、充実感

人間は持てるチカラを最大に発揮したとき最大の充実感を覚えます。どうすれば最大のチカラを引き出せるのでしょうか。

フロー、ゾーン

人がその最大の能力を発揮するには、まず十分に高いスキルをもっていることと、それを使ってはじめて達成できるレベルの挑戦課題が必要になります。

その発動条件

フローやゾーンの一般的な発動条件や環境、さらに感覚等は以下の通りです。

- 適切な目標

- フィードバック

- 没頭

無感動からフローへ

(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)

- スキルレベルが低い場合は不安のルートをたどる。

- スキルレベルが高い場合はリラックスルートを通る。

- スキルレベルの上昇と挑戦レベルの上昇が比例するなら、無感動からフローへと一直線。

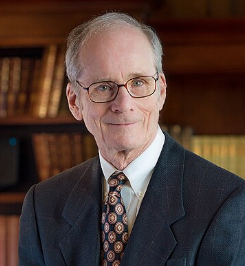

14 予告された報酬

人物紹介

エドワード・L・デシ

- Edward L. Deci

- アメリカの心理学者

- ロチェスター大学の心理学教授

- 内発的/外発的動機づけや基本的心理欲求に関する理論によって知られている。

- リチャード・ M・ライアン(英語版)と共に、影響力の大きい現代の動機づけ理論である自己決定理論(英語版) (SDT) を編み出した。

- 自己決定理論は、人間の動機づけについてのマクロ理論で、動機づけを自動的なものとコントロールされた形態のものに区別して扱う。

- この理論は、行動の予測に応用されたり、教育、保健、労働管理、子育て、スポーツなど、多くの文脈の中における行動変容を指摘する。

動機づけ

- motivation

- モチベーション

- 行動を維持させる(行動の強化)

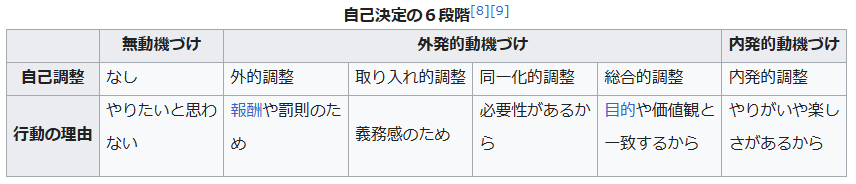

自己決定論(SDT)

- 内発的動機づけと外発的動機づけの分類から発展した理論。

- 人間の動機づけについてのマクロ理論

- 内発的動機づけへと至るまでの道筋を探求する理論。

- ベースは「内発的動機づけと外発的動機づけの連続性」と「3つの基本欲求」。

マクロ

- 巨大であること。

- 巨視的であること。

- 「—な展望」⇔ミクロ。

- パソコンで、複雑な操作の手順をあらかじめ登録しておき、必要なときに簡単に実行させる機能。

- マクロ機能。

生理的動機づけ

- 生命維持の動機。

- 飢え、睡眠、排泄など。

- 生物的動機づけ。

達成動機づけ

- 高いレベルで目標を達成しようとする動機づけ

- 人の内にある心理的要求や欲求

- 意識的か半意識的か無意識的かを問わない。

- 動機はメインの動機の周りを他の動機が取り囲んだ形の混合体である場合もある

- 人間は独力を以って高水準の目標を達成しようとする欲求があり

- 達成動機には成功願望と失敗恐怖の二つの欲求

- 流動的な周囲状況の期待感や価値観が重要

- 成功と失敗の価値及び期待も強く影響する。

- また達成行動には行動の結果の原因をどのように考えるのかにも強く影響する。

- 結果の原因としては能力、努力、問題の困難性、偶然性の四要素を考える

- 達成動機が高い人は内的要因である能力や努力に原因が帰属すると考える

- 達成動機が弱い人は外的要因である問題の困難性や偶然性に原因が帰属すると考える

内発的動機づけ

- ~したい。

- 内発的な動機づけに基づいた行動は行動そのものが目的である

- 好奇心や関心によってもたらされる動機づけ

- 賞罰に依存しない行動

- これは特に子供は知的好奇心が極めて高いために幼児期によく見られる動機づけ

- 楽しいから熱中する

- 自分で課題を設定してそれを達成しようとする

- 自発的に思考し、問題を解決するという自律性

- 解決によってもたらされる有能感

- 動機づけとなり得る。

- 一般的に内発的動機づけに基づいた学習は、極めて効率的、しかも継続的に行うことができる。

- 挑戦的、選択的な状況を想定

- 問題解決

- 内発的動機づけを発展させる

- 感性動機づけ

- 好奇動機づけ

- 操作(活動性)動機づけ

- 認知動機づけ、などがある。

外発的動機づけ

- ~すれば、~すべき、~しないと

- 義務、賞罰、強制

- 外発的動機づけに基づいた行動は何らかの目的を達成するためのもの。

- たとえばテストで高得点を取るためにする勉強や、昇給を目指して仕事を頑張る場合などがそれにあたる。

- 強制された外発的動機づけが最も自発性が低い

- 自己の価値観や人生目標と一致している場合は自律性が高まった外発的動機づけ

- 外発的動機づけは内発的動機づけと両立しうる

- 自律性の高い外発的動機づけは内発的動機づけとほぼ同様の行動が見られる。

創造性を高める方法

「面白い、ってのは大事なことだ。」

面白い、それこそが内発的動機づけであり人を強力に動機づけ、行動へと駆り立てるものです。子供がゲームにのめりこむのは面白いからです。

逆効果、しらける。

報酬を提示して動機付けを試みるのは悪手です。特に対象者がすでに内発的動機づけをされている場合には逆効果でしょう。

メタ‐アナリシス meta-analysis

- 複数の研究結果を収集・統合・比較し、統計学的に解析すること。

- メタ分析。

- メタ解析。

15 マキャベリズム

「君主論」君主への指南書です。

人物紹介

マキャヴェッリ

- ニッコロ・マキャヴェッリ

- イタリア語: Niccolò Machiavelli

- 生誕 1469年5月3日フィレンツェ共和国・フィレンツェ

- 死没 1527年6月21日(58歳没)フィレンツェ共和国・フィレンツェ

- イタリア・ルネサンス期の政治思想家

- フィレンツェ共和国の外交官。

- 著書に『君主論』、『ティトゥス・リウィウスの最初の十巻についての論考(ディスコルシ)』、『戦術論』がある。

- 理想主義的なルネサンス期に現実主義的な政治理論を創始した。

マキャベリズム

- 【Machiavellism】

- 目的のためには権勢ずくで手段を選ばないやり方。

- 権謀術数主義。

- マキャベリが「君主論」の中で述べた政治思想。

- 15〜16世紀のイタリアを背景に、君主の現実主義的な統治を主張した。

合理>道徳

- 1に合理

- 2に道徳

- 道徳の軽視ではない。

- 優先順のハナシ。

国家の危機においては

- リーダーに求められるのは国や国民を守ること

- 道徳を守ることが第一ではない。

- 特に危機的状況においては。

状況に応じて変化する

- 平和な時と危機的状況では、リーダーに求められることは異なる。

- 良いリーダーだと評価されている人も状況が変化すれば良くないリーダーだと言われる。

16 悪魔の代弁者

「悪魔の代弁者」はカトリック教会の用語。審議におけるツッコミ役。

集団の愚策

頭が良い人たちが集まっても

- 知的レベルが高くとも、同質性が高いと結論の品質が下がる。

クオリティの高い結論のために

- 上下関係なし

- 専門家が優位ではない

- いろんな立場からの意見がある

- 長い時間をかける

- グループごとに意見をまとめる

- グループごとに切磋琢磨する

切磋琢磨

- 自分の意見を他人の反論にさらす

- 反論、反証の自由を与える。

- 反対意見に耳を貸す。

- 自分で誤っている部分をただす。

高品質の結論とは

- 反対意見を制限せずに生き残った意見。

- 長く厳しいサバイバルを生き残った意見。

- 多面的に反対意見にくじけなかった意見。

低品質な結論とは

- 反論が抑え込まれた意見

- 保護された意見

17 ゲマインシャフトとゲゼルシャフト

- ゲマインシャフト、村落共同体。地縁や血縁、友情で結びついた社会。

- ゲゼルシャフト、軍隊や会社など、目的と機能を持つ集団。

フェルディナント・テンニース

- Ferdinand Tönnies

- 1855年7月26日 – 1936年4月9日

- ドイツの社会学者

- 共同体における「ゲマインシャフト」と「ゲゼルシャフト」の社会進化論を提唱した

会社、村

- 終身雇用

- 年功序列

- 労働組合

一生面倒見るから一生つきあってください、の集団。まるで村社会

日本企業はハイブリッド

アメリカの企業は真の意味での企業で、日本もやがてこれに近づいていくと考えられます。

18 解凍、混乱、再凍結

クルト・レヴィン

- Kurt Zadek Lewin

- 1890年9月9日 – 1947年2月12日

- ドイツ出身の心理学者

- 専門は社会心理学、産業・組織心理学、応用心理学。

- ドイツ領だったポーゼン州モギルノ(ポーランド語版)出身でユダヤ系。

- 「ツァイガルニク効果」の研究

- 「境界人」の概念の提唱で知られる。

変化、3つの段階

第一段階、解凍

- 変化せねば

- 従来のやり方を止めよう。

- 新しいやり方で始めよう。

第二段階、混乱。

- 以前のやり方が良かった

- 不満だ

- いやこれでいいのだ。

第三段階は再凍結。

- これで行こう。

- これを守ろう。

組織の改革が挫折する理由

キャパシティが不足する

- 変化できないのは、従来のあり様から脱却できないから。

- 始めるのが難しいのではない。

- 従来の慣れ親しんだものを終わらせるのが難しい。

終わりの重要性

組織の改革には従来のものを終わらせることが必要です。終わらせ方を考えずに始め方を考えても不毛です。

時代の変化も同じ

- Japan as No.1 のバブルの時代を終わらせていない日本人。

- 未だに過去の栄光をいただいて、いつか帰り咲くことを信じている。

- 過去の時代を終わらせていないために、新しい時代を始めることだできずにいる。

19 カリスマ

マックス・ヴェーバー

- マクスィミーリアン・カール・エーミル・ヴェーバー

- Maximilian Carl Emil Weber

- 1864年4月21日 – 1920年6月14日

- マックスはマクスィミーリアンの省略形。

- ドイツの社会学者、政治学者、経済史・経済学者(新歴史学派)

- 弟は社会学者のアルフレート・ヴェーバー

- 社会学黎明期のオーギュスト・コントやハーバート・スペンサーに続く、第二世代の社会学者としてエミール・デュルケーム、ゲオルグ・ジンメルなどと並んで称される。

疎外

- のけものにすること。「新参者を—する」

- ≒非人間化、機械化、物質化。

人間がみずから作り出した事物や社会関係・思想などが、逆に人間を支配するような疎遠な力として現出すること。また、その中での、人間が本来あるべき自己の本質を喪失した非人間的状態。

ピラミッド構造

- 「宗教は上部構造であって、下部構造である経済に規定される」

- 人間の内面から人間の社会的行為を理解しようとする「理解社会学」

歴史は解釈

- 歴史は仮説的

- 歴史の法則は詐欺

支配、システム化

- 生産手段の労働者からの分離は、あらゆる近代的社会秩序一般にある

- 人間の疎外の原因は、「全能」の官僚制的支配構造

- 官僚制は、「死んだ機械と手を結んで」「未来の隷従の容器をつくり出す働き」

政治官僚と民間経済

- 社会主義でも、労働者の収奪は克服されない

- 生産手段の国有化はむしろ疎外を悪化させ、人間に対する人間の支配が除去されることはない

- 社会主義による生産手段の社会化によって変わるのは、経済の中枢を握る階級の組み立てにとどまり、階級闘争を終わらせるものではない

- 現在の資本主義では、国家官僚とカルテル・銀行・大企業の経済官僚が別々の団体として並列している

- 政治権力によって経済権力を抑えることができる

- 社会主義のもとでは、この二つの官僚層がひとつの団体を形成するため統制は不可能になる

- 1917年にヴェーバーは、社会主義政権による国営化された経営管理は官僚制に陥ると批判した。

理想の資本主義体制

- 経済的にも社会的にも自由競争を最大限可能にするような体制を主張

- 高度の社会的移動を伴う拡張的資本主義体制を理想

- 経済成長と社会的移動が、労働者の地位向上を極大化する

- 経済における最高の形式的合理性は交換経済において発揮する

3つの支配

- 支配を正当化する三つの基礎に、伝統的支配、法による支配、人格的カリスマによる支配がある

- 人格的カリスマは、革命政治と親和性がある。宗教に起源。

選挙と独裁

- 経済と国家の官僚制化が融合して「官僚による独裁」

- 直接民主主義は小さな共同体でしか成立しない

- 「人民の意思」といった概念はフィクションである

- 投票による市民の政治参加、そして得票を求めた闘争によって、政治的リーダシップの質が高まると考えた。

- 自律的で責任を果たせる人格を賞賛

- 中産階級に対して闘争を通じて自己決定できるように

心情倫理と責任倫理

- 心情倫理は、行為の結果に無責任で、自分が信じる価値に従って行為する。

- 責任倫理は、行為の結果や適切な手段を考量して行為の結果に責任を負う。

- 急進的平和主義者やユートピア社会主義者における心情倫理は、自分の意図の純粋さに最大の関心があり、善から善が生まれ、悪から悪が生まれるという信念に固執する。

- 自分の意図が純粋である限り、いかなる結果責任も受けいれず、彼らは善い意図から悪い結果が生まれると、世界や他者の愚かさや神に責任があるとみなしてきた。

- 責任倫理においては、政治家が自分の行為の結果の説明を引き受け、政治における諸力がもたらす倫理的危険を受け入れ、妥協を行う。ただし、政治を天職としうる人間を作り出すうえでは、責任倫理と信条倫理は相互補完的であるともした

支配の正当化、3つの方法

伝統

うさんくさい。

- 昔からある

- 守ってきた

- 神聖である

英雄

- すごい

- 正しい

- 良い人

- 信じている

公正

- 公の規則

- 民主的な制度

人工的カリスマ

カリスマによる支配が望ましいが、カリスマはほとんど存在しません。だからカリスマに近い存在を自分たちで作り出すことが支配体制を作るうえでベストだと言えます。

20 他者の顔

エマニュエル・レヴィナス

- Emmanuel Lévinas

- 1906年1月12日 – 1995年12月25日

- 第二次世界大戦後のヨーロッパを代表する、フランスの哲学者

- ロシア帝国、現リトアニア、カウナス出身のユダヤ人。

- 「他者論」の代表的人物

- エトムント・フッサールやマルティン・ハイデッガーの現象学を出発点とし

- ユダヤ思想を背景にした独自の倫理学

- 息子は作曲家及びピアニストのミカエル・レヴィナス。

他者とは

なかなかわかりあえない相手。

- 自分以外

- 自分とは違う

- 関係を持ちたくない

- 近づいて欲しくない

学びのきっかけ

他者と自分の相違点は、

- 視点

- 感性

- 立場

- 好み

など、自分に理解できない他者は、自分が理解できないことを理解しています。

「顔くらい見てやれ。」

顔を見ることで、関係性が生まれます。逆に顔を見ないことには関係の創造も改善もできないでしょう。「顔も見たくない」とは、ひどいケンカをした人間の言葉です。

21 マタイ効果

機会、成長のカギ。

- できる子を育てたい。どうすれば良い。

- 生まれる月を四月にする。

- 発育でわずかに他の子供より進んでいれば有利になり、より大きなチャンスを与えられる。

- できる子とは?少し他の子供より大きいとか、素早いとか、頭がいいとか。走るのが速いとか、人気があるとか、モテるとか。それは大事なのか。それで喜ぶ親が情けないとは思うが。

- 評価が高いと得をするとかチャンスが多いとか。評価で幸福度が決まるかのような?

- 生きる上で大切にすることは何か。評価が高いことは大切にはできない。評価は他人が自分に対してするものだから。ある意味、勝手に評価上がったり下がったりする。また評価が真実を捉えている保証がどこにも無い。

- 楽しい、気持ちがいい。自由がある。面白そうなことがある。

- 教育資源に限りがある。有効性の高い子供により多くの資源を。

- 発達の遅い子供が育つ環境を作れるか。目先のパフォーマンスを重視するだけでは脆い人間、脆い社会ができあがる。

22 ナッシュ均衡

最強のプログラム

- 協調する

- 相手と同じ対応を返す

- 2を繰り返す

- 人間関係は、協調と裏切りの繰り返し。

- 過去を引きずらない。

- やられたらやり返す。

- こちらからは仕掛けない。

23 権力格差

副機長に操縦させる

- 機長は副機長の言ううことを聞かない、

- 組織の階層的に、下からの意見は通らないことが多い。

- なるべく下の人間に主導権を取らせる。

- 上の人間が下の人間を監督する。

- 権力格差。下の人間が上の人間に意見を言いやすいかどうか。権力格差はその組織の風土によって変化する。国や文化、慣例風習など。日本の権力格差はアメリカよりも大きいとされる。

24 反脆弱性

強さ、脆さ

- 鍛えることができる性質。

- 外からの刺激に反応して強くなること。

- 勝つことではない。

- より高く評価されることでもない。

- 風を受けても向きが変わらないこと。

- 危険を防ぐシステムを評価するなら、その脆弱性を調べること。

- リスクの大きさは測れない

- 防御策の脆弱性は測れる。

- より強くなれる弱さがある。

- より強くなれない強さもある。

- 組織を強靭にするには、失敗を織り込んだシステムにする

- 一見頑強にみえる大企業などの組織が、実は脆弱であることも。

25 疎外

- 疎外、人間が「主から従」の立場になること。

- 活動に自分の意志が反映されない状態。

- よそよそしい、という意味ではない。

「面白い、ってのは大事なことだ。」

- 人をシステムでコントロールすれば疎外が起きる。

- 面白そう、楽しいそう、が生きる指針であるべき。

26 リバイアサン

求めるのは、平和か、自由か。

- 戦えば自由が手に入る。

- 戦わないなら平和が手に入る。

欲しいものがあるから戦う

- 戦うのは欲しいものがあるから。

- 戦わないのは欲しいものをあきらめること。

27 一般意志

議論に向かない日本人

空気を読めるから

- 日本人は議論が下手。

- 意見が対立すると先へ進めなくなる。

- 意見が対立するよりも先に合意できるよう空気を操する。

螺旋の弁証法

- 螺旋は上から見ると回帰する運動。

- 螺旋は横から見ると上昇する運動。

- 弁証法は螺旋。

- 対立は意見の往復運動。

- 意見を相手に跳ね返す、のではない。

弁証法の個人的イメージ

- 相手の意見の押してくるチカラを利用する。

- 押してくる力(意見)にを横から(半分受け入れて)押して自分の力(意見)を加える。

- 相手の意見を半回転させて、相手の側面から頭上に返す。

- 相手が押してくる限り、そこに自分の意見を加えて相手の側面に返す。

原子力潜水艦スコーピオン

知力の合力

- 集まった様々な専門家が異なる意見を言う。

- 異なる意見の最大公約数を求める。

- 沈没船の位置をほぼ正確に特定できる。

28 神の見えざる手

答えは自然に出る

- 正解を出す努力も工夫も必要ない。

- 浮き上がってくる正解の姿をすくい取れば良い。

- 通行者の多い芝生の広場には、足跡の多い部分に歩道を敷設すればよい。

秩序体系を奉じる人間

- ルールを決める立場にある人間は、自分が賢明だと自惚れやすい。

- 自分の作った計画、秩序を理想的なものだと思い込む。

- 理想の計画は事細かに作りこまれ、それらすべてが守られるべきだと信じている。

- 社会にはたくさんの人間という駒があり、しかし彼らは決められたルールからは思いもよらない行動にでる。

29 自然淘汰

エラーの発生

- 突然変異の個体が出現し、

- 環境に適応して生存する。

- 環境が変化して在来種が滅亡し、

- 自然淘汰だと解釈される。

エラーと進化

- 何にでもエラーは発生する。

- イレギュラーとも言う。

- イレギュラーやエラーに有用性が認められる。

- 在来種が滅亡すると進化と言われる。

エラー、取り扱い注意。

- エラーが新しい可能性を示すことがある。

- エラーを駆逐するだけでは全体の進歩はない。

- エラーをシステムの強化のスイッチとして組み込むことが望ましい。

30 アノミー

無縁社会

- 連帯しない社会

- 分割された作業

- たよりするものが見つからない

- 会社、家族、地域、つながるものがない。

回帰運動

- 結婚年齢が早まっている近年。

- 会社よりも家族や友人を大切にする。

- タテ型の社会構造からヨコ型へ。

- アノミー、無縁状態を避ける方法を模索して生きる。

31 贈与

価値のモノサシ

- つぎ込んだ労働量、インプット量。

- 効用の大きさ、アウトプット量。

社会問題の原因

不当な価値

- 不当に高く価値を見積もる。

- 不当に低く価値を見積もる。

価値と因果関係

- 因果関係をどこに見いだすかで、感じる価値が変化する。

一対一の神話

- 因果関係が一対一の関係である保証はどこにもない。

- 多くのファンが一人のアーティストを支えることがある。

- 一人のアーティストが複数の恩人を持つことがある。

- 再現性は保証されない。

価値とは解釈

- 何がどんな結果にどのくらい影響しているかは不明。

- 明確な結果につながる贈与、貢献などほとんどない。

- 価値はあとで誰かにその立場から解釈されるにすぎない。

32 第二の性

女性らしさを要求される

- 女性らしさは社会の要求である。

- 日本は世界一女性らしさを押し付ける社会とも言われる。

ジェンダーバイアス

- 自覚が無いことが最大のカベ。

- そんなことはない、がもっとも絶望的な姿勢。

33 パラノとスキゾ

ヤバそうだと思ったら、さっさと逃げる。

服装にこだわる人

パラノとは、アイデンティティに固執する人のことです。学歴や立場、肩書きなど、他人からの評価を軸に考えて行動する人でもあります。

自分を整え、他者からの理解を欲しがる

- アイデンティティとは服装。

- 服装で自分が何者かを周囲に示す。

- アイデンティティを示す人は、周囲から見て分かりやすい人で、理解されたい気持ちが強い。

服装にこだわらない人

- スキゾとはアイデンティティに捕らわれない人のこと

- 美意識や直感に従って、自分自身のあり様を自由に変化させる。

スキゾの特徴

- 身軽

- すぐ逃げる

- 環境の変化に強い。

- こだわらない

- 飽きっぽい

こだわりが危険を生む

- 変化が加速していく現代の社会において個人が何かに固執することは、迫りくる大きな危険から逃げ遅れる危険をはらんでいます。

生き抜くセンスとは

- 変化に伴って発生するピンチとチャンスを察知するセンス

- カンをはたらかせて、根拠なく行動を起こせること。

34 格差

不和×(同質性への欲求の強さ)=ストレス

- 企業の人事制度は公正な評価を目指している。

- 公正は善か。

- 公正を本音で求めているか。

- 差別や格差は根絶されない。

- 陰湿で深刻な問題になっている。

- 建前の公平から現実の隔たりが大きい。

- 妬みの原因は同一性を求める心理

- 自分が同程度と思う人たちとの違いを気にする。

- 自分に近い世間の評判を持つものを妬む。

- 異質であるものとは比べない。

- 人種差別も同質性の問題。

- 小さい不和が耐えがたいものになるのは同質性を強く求めているから。

35 パプティノコン

労働マシン、監視システム

- パプティノコンは監視を意識させる支配体制

- 監視するという支配の方法

- 効率が良い

善なるものを頂く組織

- 制度、

- 倫理、

- 道徳、

- 善をうたう。

- 善の組織をうたう。

- 組織の一員たれ、とうたう。

効率的支配

- 支配者の入力は最小限にし、

- 労働者の出力を最大限に。

自律型、労働マシン

- 組織は善だ。

- 組織の一員でありたい。

- 常に監視されている。

- 自己を抑制する。

- より多く組織に貢献する。

組織の治安維持

- 組織に反抗する者がいる。

- 圧力をかけて更生を試みる。

- 上からの圧力に屈しない強い個人がいる。

- 強い個人を狂人とする。

- 集団から排除する。

組織との付き合い方

- 監視の圧力を課題の達成に利用する。

- 制御される中で自由を放棄しない。

36 差異的消費

社会は明治生まれ

- 《明治初期、society の訳語として「社会」という言葉を作った。》

- 共同生活する集団。

- 安全と安心を生むシステム

記号、差異、欲求、市場、社会。

記号が差異を生む

- 記号=差異を示すもの

- 差異を知る

- 差異を示す記号を1つ選ぶ。欲求の発生。

記号の地獄

- 1つを選ぶ=その他を捨てる

- 1つも選ばない=選ばないことを選ぶ

何かの記号を選ぶしかない地獄。

差異が欲求を生む

- 記号性が高いものが選ばれる。他とは違い、自分の欲求をより満たすもの。

欲求が市場を生む

- 市場は最大化される。差異の総計を最大化する。

- 市場での競争力がある=どのような差異を生み出すかが明らか

市場が社会を生む

市場が集団生活をする意義を支え、市場を支える社会ができる。

市場という支配者

- 消費行動は個人の意志とは限らない。

- 誰かが書いたシナリオで踊ることもある。

- 自己実現への欲求を満たす記号を市場に求めている。

- 自己実現のサンプルを示して消費を促される。

市場

需要と供給が出会う場所。

- 取引する場所。マーケット。

- 取引きの集合的な抽象概念。

欲求の3形態

- 役立つ。機能。

- 気持ちいい。情緒。

- ハッピーエンド。自己実現。

自己実現、他者との差異

- 個人の内部に無い。

- 他者との差異を生み出すもの。

- 他者との関係が前提。

差異とは

- 自分はほかの奴らと違う

- 差異化の強制を感じていない

- 個人が行う差異化=社会の秩序の構築

- 好きなスタイルを選ぶ=差異化

差異も秩序のうち

- 社会は差異で、できている。

- 各個人が差異を強調することで、社会の秩序ができている。

- 社会が個人に差異の強調を求めている。支配しやすいから?

37 公正世界仮説

1999年58才ブリヂストンスポーツ課長の抗議文

- 入社以来三十有余年、ブリヂストンと運命共同体として寝食を忘れ、家庭を顧みる暇もなく働き、会社を支えてきた従業員の結晶が今日のブリヂストンを築き上げたのである。

努力原理主義

- 一万時間の法則

- 練習する対象によって努力対効果の比率は変動する。

- ゲーム、楽器、スポーツなどは高い。

公正世界仮説の問題点

- 報われない努力が自己を破壊しうる。

- 評価されないと逆恨みする。

- 結果のでない人を批判する。

- 弱者を迫害する。

38 無知の知

学習の段階

- できないことを自覚する。スタート地点。

- 無意識だからできない、から始まり、

- 意識して練習し、

- 意識すればできるようになり、

- ついには無意識でできるようにする。

できる人にどうしてできるのか聞いても、当人が無意識で出来ている場合は説明ができない。

分かるとは

- ゾクゾクする。

- 変わる

理解するスキルのレベル

- 自分の枠内の視点で考える。

- 自分と他者の間に視点がある。

- 自分の外に視点がある。

- 視点が自由

理解スキル、レベル1の場合

- 要するに〇〇でしょ?

- パターン認識

- まとめたい欲

既存の理解に当てはめるだけでは、自分の理解は広がらない。

39 イデア

猫と犬を誰もが区別できるはずであるが、何を持って区別しているのか言語化するのは難しい。その区別を可能にしているもののが、イデアである。

直線や三角形は作れない

- 描いた線は全て曲線になる。

- 直線は実在しない。

- 角も実在しない。

イメージとして解釈しなければ直線も三角形も作ることはできません。

ないものねだり

- 理想に憧れる

- 理想のイデアを作る

- イデアに捕らわれる

- イデアの劣化品を現実に生み出す。

- 違う

触れる、反応する

- 触れる、出会い

- 感じる、表面の感触

- 考える、中身は何か

- どうする

40 イドラ

経験論と合理論

- 経験論、推論は帰納、認識に制限される

- 合理論、推論は演繹、誤った解釈を生む

誤った認識をもたらすもの

- 権威

- 伝聞

- 一部分のみ

正しさと頑な

- 正しいと判断した時から、正しさに合致するものだけを取り上げるようになる。

41 コギト

信じる、という思考停止。

ヨーロッパの空白期間

- 神を信じる。

- 神だけが真理。

- 人間が考えたり発見したりする必要はない。

- 5世紀から13世紀の間、宗教や学問が停滞、退行。

- 古代ギリシアの知見や著作が13世紀になってイスラム世界から逆輸入されて復活した

- 真理の追究は人の仕事でなく、神の仕事だ。

- 真理を民衆に示すのは聖職者の仕事であって、学者や芸術家の仕事ではない。

- カトリックとプロテスタントの水掛け論、泥仕合。

- 停滞を終わらせるにはゼロからスタートするしかない。

再スタート

- 正しさを鵜呑みにするな。

- 自分が正しいと思うことと、正しさを教わることは違う。

- 疑い考える姿勢こそが真理への道

我思う、故に我あり。

- 確かなものは何かを探すが、見当たらない。

- 確かなのは一つだけ。確かなモノを探す、自分だけ。

42 弁証法

- 真理へ近づく方法の一つ、弁証法。

- 螺旋的発展

- 主張A+主張B=主張C

- これは円だ。+いや長方形だ。=それは円柱だ。

- 良い人だ。+悪い人だ。=ふつうの人間だ。

- 二者択一、からのどっちもいいとこどり。

- 教育の個別指導、集団指導

- 昔廃れたアイデアやシステムが、現代の技術を借りて復活することがありうる。

43 シニフィアンとシニフィエ

思考、コトバ、限界

- 人はコトバに縛られて思考する

- 思考はコトバに頼っている

- コトバには限界がある

- 思考には限界がある

- 限界を超えて思考するには

- コトバの限界を高める必要がある。

コトバの差

- 国によって、地域によって

- 個人差

- 状況

- 文脈

- 広さ

- 深さ

- 高さ

- 固さ

- 熱さ

- 透明度

- 弾力

44 エポケー

別の角度から見る

- モラトリアム

- 決めつけない

- まだ知らない何かがある

- すぐに判決を出さない

- 余白を残す

- 自分が間違っているかもしれない

- バカの壁を乗り越える方法

この目で見た

- 見えているものが誤りである場合

- 見たまんまが真実ではない

- 誤解を解くのはムリに近い

強固な世界観

- 対話ができない

- 絶望する

- 主観を客観だと信じている

45 反証可能性

科学とは何か

- 反証できる

- 挑戦を受け付けている

ニセ科学

- 科学的、というコケオドシ

- 反証を許さない論説

46 プリコラージュ

イノベーションは偶然に

開発されたものが当初の目的とは違う方面で活用されることは、珍しくありません。

- エジソンの蓄音機は速記の代替品だった

- ライト兄弟の飛行機の開発目的は、戦争の終結だった

開発の矛盾

- 目的が不明確だと商業化が難しい

- 目的が明確だと商業化がかえって難しい

グレーゾーンの発明

- 何の役に立つかは不明確だ

- 何かの役には立ちそうだ

不完全な発明は用途の幅が広がりやすい。

47 パラダイムシフト

思考のプラットフォーム

天動説から地動説へ

- その時代、地域のほとんどの問いに回答できる、理解の総体。

- 100年単位で移行する。

- 根本的な真偽は定かではなく、時代や事情の変化で転換される。

- 共約不可能性があり、異なるパラダイムは相容れない。

- 転換には先代のパラダイムが死滅する必要がある。

48 脱構築

二項対立からの脱皮

- 善と悪

- 主観と客観

- 神と悪魔

- 優と劣

- 与党と野党

- 新しいと古い

- 強みと弱み

論破と合気道

相手の力を利用して相手を倒す。

多様性の自己矛盾

- さまざまなものを認めるのが多様性

- 多様性は画一性を否定する

- 多様性は自己矛盾している

49 未来予測

- 予測は不能

- 実現は可能

50 ソマティック・マーカー

感情が原動力

- 心と体

- 主体はどちら

- 意思決定はどこからくる

- 情動と意思決定

- 情報に対して精神が動揺する

- 精神の動揺が意思決定の原動力になる

- 感情はエネルギー

- 大きな決断をした人には大きな情動がある

コメント