1『人間の条件』(1958)

著者紹介

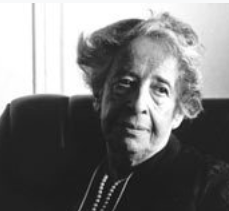

ハンナ・アーレント

- Hannah Arendt

- 1906年10月14日 – 1975年12月4日

- アメリカ合衆国の政治哲学者、思想家

- ドイツ系ユダヤ人

- ナチズムが台頭したドイツからアメリカ合衆国に亡命

- 1951年に代表作『全体主義の起源』(1951年)

- ナチズムとソ連の全体主義を分析

- 1924年の秋、マルティン・ハイデッガーと出会い、哲学に没頭。

- 当時既婚であったハイデッガーと一時不倫関係に

- 1963年に『エルサレムのアイヒマン-悪の陳腐さについての報告』を発表、大論争を巻き起こす。

- 1975年12月4日、自宅にて心臓発作により死去(69歳)。

活動してこその、人間

- 活動とは、新しい何かを始めること。

- 活動により、人間は自然のサイクルから脱出できる。

- 自然とは、生と死の無慈悲なサイクル

- 人は何かを始めるために生まれる。

- 活動が人生。

活動が変化をもたらす

- 人が生まれるということは、新しい何かを世界にもたらすということ。

- 人の活動は、今まで不可能だったことを可能にしうる、奇跡のようなもの。

- 活動はその先の展開を完全に予想することはできない。

全体主義の否定

- 全体主義が個人の可能性を否定するもの。

- 活動の価値は公的な方法で認められる。

- 進路が決定しているかのような状況を打破するのが活動。

許しは解放

- 許しは活動である。

- 過去の活動を無効にするのが許し。

- 許しは二人を開放する。

- 復讐は二人を束縛する。

復讐は束縛

- 復讐は許しの対極

- 復讐は自然に身をゆだねるもの

- 許しは自然の反応に背くもの

許しは進化、螺旋の上昇

- 許す力は世界を変革できるチカラ。

- 自分の心を変えて原点に戻り、やり直すチャンスを手に入れる。

約束は活動

- 約束する力、約束を守る力、ともに人間が持つ大きな力。

活動、3つのレベル

- 労働、仕事、活動。

- 労働、生存するための作業。

- 仕事、他人に何かを残すこと。

- 活動、物質を必要としない、新しく何かを始めること。

活動は他者を幸福に近づける

- 多数に利益をもたらす行動をする特権がある。

- 幸福を求めるのは個人的な行動。

- 公的な場に出ない個人は、活動的生活を放棄している。

- 我々は何者か、言葉と行為で明らかになる。一緒に過ごせば明らかになる。

活動で自己を暴露する

- 活動の最も興味深い点は、活動を通じて明らかになる行為者。

- 栄光とは、その者が何者であるかを明らかにすること。

- 愛は透視力。自分自身を暴露し、しかし愛する相手が何者であろうと無関係に自分と結びつける力を持つ。

変化できる

- 活動は希望を生む。自分が変化できるから。

- 活動は信頼を生む。他者も変化できるから。

労働者の価値

ある時会社の上司が言いました。

「こなしづらい労働をやりぬくからこそみなさんには価値があります。」

簡単な仕事だと価値はないのでしょうか。大事なのは、役に立つことをしているかどうかのはずです。もっとも、何の役に立つべきかは労働する人間が選ぶべきだと思います。思考停止して労働する人は、金さえもらえればいい、ということになるのでしょう。

2『ニコマコス倫理学』(紀元前4世紀ごろ)

- 良い人生の指南書。

- アリストテレスの息子であるニコマコスに向けて書かれた。

- 道徳哲学を示した著書。

著者紹介

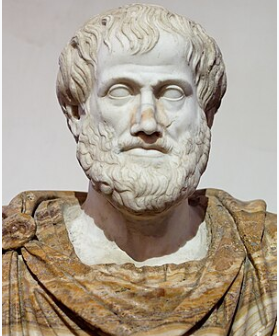

アリストテレス

- アリストテレス

- 前384年 – 前322年

- 「万学の祖」

- 古代ギリシアの哲学者。

- プラトンの弟子

- 科学的な探求全般を指した当時の哲学を、倫理学、自然科学を始めとした学問として分類し、それらの体系を築いた

- マケドニア王アレクサンドロス3世(通称アレクサンドロス大王)の家庭教師

- 人間の本性は「知を愛する」こととした。

- ギリシャ語ではこれをフィロソフィアと呼ぶ。フィロは「愛する」、ソフィアは「知」を意味する。

- この言葉がヨーロッパの各国の言語で「哲学」を意味する言葉の語源となった。

- 著作集は形而上学、倫理学、論理学といった哲学関係のほか、政治学、宇宙論、天体学、自然学(物理学)、気象学、博物誌学的なものから分析的なもの、その他、生物学、詩学、演劇学、および現在でいう心理学など

- これらをすべてフィロソフィアと呼んでいた。

- アリストテレスのいう「哲学」とは現在の学問のほとんどを含んでいる。

- 名前の由来はギリシア語の「Ἀριστος」(最高の)と「τελος 」(目的)から

- 動物に関する体系的な研究は古代世界では東西に類を見ない

「見えるものが全て」か?

- 哲学には大きく2つ。

- プラトン、見えざる真理を求める

- アリストテレス、見えるものが全て。

「何をするか」で決まる人生

- 行為が人を形成する。

- 何をするかでどんな人であるかが決定される。

正しい生き方

- 自分の力を正しく発揮するが、正しい生き方。

- そのものが何であるかは、その機能が示す。

- 人間の機能とは、理性に従って行動すること。

徳、友情、学問

- 徳に結びついた行動をする

- 友人のために行動する

- 自分の人格を鍛え幸福になる

- 学問は人間の理性を発揮する機会を与える

誤った生き方

- 快楽に明け暮れる人間は動物と同じ。

- 快楽を抑制して、目標を達成するための選択肢を選ぶ。

- 選択をするとは、願いをかなえるために何かを抑制すること。

本来性と幸福

- 個人の幸福を得るためには、個人の本来性を尊重する。

- 他人が個人の幸福について手をだすことは控える。

- 自分にとって有意義な人生を追い求めることで幸福になる。

3『言語・真理・論理』(1936)

分析哲学と論理実証主義の優れた入門書。

著者紹介

「次回作などありません。哲学は終わったのです。」

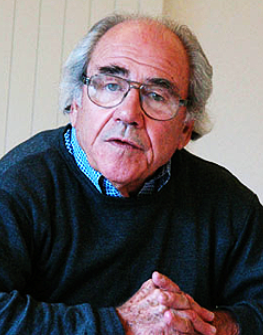

A.J.エイヤー

- サー・アルフレッド・ジュールズ・エイヤー

- Sir Alfred Jules Ayer

- 1910年10月29日 – 1989年6月27日

- イギリスの哲学者

- 論理実証主義の代表者

- 親しい友人たちからは、「フレディ」(Freddie)と呼ばれる。

- 『言語・真理・論理』(1936年)

- 『知識の問題』(1956年)

- オックスフォード大学の論理学の教授

- 1970年にナイトに叙勲されている。

- 生涯に4度の結婚をしている。

- 無神論者。神の存在に同意を保留した。

- 宗教的な言語は文学的な戯言と一緒で証明できない

- 「神はいない」「神は存在する」は同様に無意味で、形而上学的という。

- 女たらし(womanizer)

- あるパーティーで、ナオミ・キャンベルに性的な嫌がらせをしている21歳のマイク・タイソンに出会った。エイヤーが止めるように言った所、タイソンは「俺に説教を垂れようというお前は何者だ? 俺はヘビー級の世界チャンピオンだぞ」とからみ、エイヤーは「私は、前ウェイクハム論理学教授だ。我々は、2人ともそれぞれの分野の世界的著名人なんだぞ。私は、こういうことについては話の分かる人間らしく語り合った方がいいと思うんだがね。」と答えた。エイヤーとタイソンはパーティー・トークを始め、ナオミ・キャンベルはその間に場を離れた。

「確かめようがない」なら、無意味

- 事実のように書かれた事実でないものがあふれている。

- 神はいる、いないも、検証できないので無意味な文章。

4『エゴ・トリック』(2011)

著者紹介

ジュリアン・バジーニ

- Julian Baggini

- 1968年 –

- イギリスの哲学者。

- 一般向けの哲学入門書を数多く書いている。

- 『100の思考実験――あなたはどこまで考えられるか(The Pig that Wants to be Eaten and 99 other thought experiments)』(2005年)。

- 雑誌『The Philosophers’ Magazine』の共同創設者にして編集主任。

- 1996年にユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンから博士号を授与された。

- 学位論文のテーマは人格の同一性の哲学

自己は構造物、トリック

自己や人格は思考の集合体です。断片的な記憶が脳内に蓄積されているところから統一性を見いだして、それを自己や人格と称しているだけの構造物です。

トリックの成功

人格とは統一性や単一性をもつものですが、それを感じるのはそう考えるに至ることに成功しているからです。自己や人格はどこにも存在すると明言できないのに、確かにあると確信できるのは、自己を構築する技術がその機能を果たしているのです。

知覚の束

デイヴィッド・ヒュームの表現では、人格は知覚の束です。人間の感じる自己とは知覚の集合にすぎません。

存在しない自己

脳のどの部分にも人格をつかさどる部位は見つかっていません。そもそも人格という概念が存在しないモノを指していると言えます。

自己というストーリー

記憶や知覚を寄せ集めてつながりを作り、それを自己とすると考えられます。いわば断片的な情報から組み立てられたストーリーが自己です。

人格より環境で

人間の思考や行動は人格に強く影響されると考えられがちですが、実際には環境に強く左右されます。

服従実験

電気ショックを他人に与える指示に従うかどうかは、指示を受けた当人の人格よりも指示する人間との関係性や周囲の状況に強く影響されます。承認欲求を満たすためであれば優しい人格の人でも残酷な行為に手を染めます。

監獄実験

また役割を果たすためにも人間は残酷な行為を行います。支配下の囚人には残酷な仕打ちを平気でできてしまいます。

関係性と人格

環境や他者との関係性が、人格を決めています。

一貫性は必要ない

自己に統一性や一貫性を見いだそうとするのは一種の願望です。まとまりがなくても自己は存在できるので、強いて過去から未来への連続性を見つける必要はありません。

5『シュミラークルとシミュレーション』(1981)

著者紹介

ボードリヤール

- ジャン・ボードリヤール

- Jean Baudrillard

- 1929年7月29日 – 2007年3月6日

- フランスの哲学者、思想家。

- 『消費社会の神話と構造』(La Société de Consommation 1970)は現代思想に大きな影響を与えた。

- ポストモダンの代表的な思想家。

- 『対象のシステム』を発表し、フェルディナン・ド・ソシュールの記号論を「貨幣は、一定の諸機能において、それ自身のたんなる記号によって置き換えることができる」といったマルクスの価値理論に取り入れた画期的な視点で脚光を浴びる。

- 1977年、『誘惑論序説――フーコーを忘れよう』を発表。ミッシェル・フーコーの怒りを買う。

- 1986年、ナンテール教授を辞任。

- 2007年3月6日、パリの自宅で死去。77歳。

- 1990年代には写真家、写真評論家としても活躍し、写真評論集として『消滅の技法』などがある。

- 2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件前から、ワールドトレードセンターのツインタワーについて考察し、クローンやディズニーランド、湾岸戦争からはサダム・フセインのイラクとイスラム教のテロ、グローバリゼーションとアメリカナイゼーションを題材にアメリカや世界自身が持つ問題を積極的に論じた。

- ボードリヤールの哲学は、芸術の分野に影響を与え、1980年代のニューヨークで台頭したシミュレーショニズムの精神的支柱になっている

- 映画マトリックスのウォシャウスキー監督は、主演のキアヌ・リーブスなどキャスト、クルーのほとんどは『シミュラークルとシミュレーション』を読まされた。映画の中でも、『シミュラークルとシミュレーション』が登場するシーンがある。2作目の制作に入る前に、監督はボードリヤール本人に助言を求めたが、ボードリヤール自身は拒否したという。

ハイパーリアル

- 無限に複製できるもの

- 紙幣や株式

- ディズニーランド

- ネット上で増殖する情報

- 唯一のものではない

- 記号の消費を続ける世界

- メディア中心の資本主義秩序

個人は反応装置

- イメージやアイデアを消費し、再生産するのが個人

- 現代社会における個人は、メディアが発信する情報に反応する装置。

- 広く発信されるイメージと、記号を受信して反応する装置の集合が社会。

共有こそ存在

たった一つで共有できないものは存在しないも同然と見なされます。

地図が現実

地図が現実であり実際の世界が抽象へと逆転しています。個人は地図という現実に世界という抽象の一致を期待します。

博物館はマウント

- 他の文化や歴史を博物館にする

- 現在に生きる私たちがその文化や歴史を所有していることの証明

- 自己の優位性を示す行為

- 他者に対するマウント

- 世代論も同じ。

ディズニーランドという目くらまし

- ディズニーランドはシュミラークルの代表例

- 本物と偽物の間には違いあると思い込ませる手法

- ディズニーランドという幻想の世界を存在させることでその外の世界が本物の世界であると思わせることに成功している。

資本主義とハイパーリアル

巨大で無原則な資本主義

- 資本主義では経済を中心として社会活動が行われる

- それに疑いをもたせない

- 経済的な指標や需要と供給のバランスなどを理由に

- 善悪の判断は置き去り

政治とハイパーリアル

暗殺の危機

- システムが権力を生む

- 権力を行使する者を排除しようする者が現れる

- 政治体制の重要人物であるほど、システムの生贄とされる危険が高まる。

- 社会的に権力を持つ人は、社会というシステムが生む権力を手にしている人

システムが神

- システムが権力を生み出す神

- システム維持のためには時に生贄が求めらる

- 権力をあからさまに行使して目立ちすぎた者は、システム存続の生贄として退場を求められます。

情報が増え、意味が減る世界

- メディアに晒されるものが社会的

- メディアから隠匿されるものは非社会的

ハイパーリアルの例

- テレビ

- SNS

- 映画や漫画のストーリー

- ブランドイメージ

- バーチャルアイドル

起源も根拠もない実在

- 現実をうたうものであってもそこに真偽や善悪もなく、また起源も根拠もない。

- ただ情報を消費したい欲求のある大衆へと吸い込まれていく、無限に増殖する情報。

同調できることが価値

ハイパーリアルにおける価値基準とは、情報から受け取るストーリーやイメージに自分自身を同調できるかどうかです。モノを買ったり、情報に反応するのは、りはハイパーリアルに快適にとどまるためです。

私たちは、幻想の自由意志

私たちはテクノロジーと消費者文化に取り込まれた、幻想の自由意志で生きる反応装置です。

完全犯罪、ハイパーリアルの統治

主体としての私など存在せず、客体である世界がハイパーリアルとなった時すでに客体が主体を飲み込んでおり、私にできることはハイパーリアルの世界で心地よく生きる方法を模索することだけです。ハイパーリアルが世界のシステムとして君臨することで完全犯罪が成立し、その権力の簒奪が実質無罪となりおおせたのです。

6『第二の性』(1949)

ボーヴォワールをサルトルのパートナーから著名人へと変えた著書。当時のフランスをもっとも騒がせる女性となった。

著者紹介

ボーヴォワール

- シモーヌ・ド・ボーヴォワール

- Simone de Beauvoir

- 1908年1月9日 – 1986年4月14日

- フランスの哲学者、作家、批評家、フェミニスト活動家。

- 20世紀西欧の女性解放思想の草分け

- 『第二の性』(1949)

- ゴンクール賞を受賞した自伝小説『レ・マンダラン』(1954)

- 1970年代に人工妊娠中絶の合法化を求める運動

- 女性解放運動 (MLF)を牽引した。

- 在学中に出会ったジャン=ポール・サルトルとは、互いの性的自由を認めつつ終生の伴侶として生きた。

- 1954年にゴンクール賞

- 1975年にエルサレム賞、1978年にオーストリア国家賞を受賞。

- 2008年、シモーヌ・ド・ボーヴォワール賞)が設立され、アヤーン・ヒルシ・アリ、マララ・ユスフザイ、ミシェル・ペローらが受賞している。

女とは

- 男ではないもの。人間とは男をさす。

- 男から見た他者

- 女という性をもつもの

- 女というカテゴリーに属する者

- 男を基準として区別されるもの

絶対者と他者

- 西洋文明では、白人男性が中心であり、それ以外が他者

- 男を絶対者とすれば、女が他者として区別される。

男のあり様

- 女ではないというだけで優越感を持つ

- 自信がもてないと女に対して傲慢になる

- 女を対等の存在として見ていると言いたがる

- 女を他者として欲しがる

- 女を他者として恐れる

女の重荷

自分の体が自分の思い通りにならない。

- 生命を生み出す機能の負担はあまりに大きい

- 自分の意志よりも卵子の要求に振り回される

- 病気の多くが自身の生殖機能に関係する

生きるために

- 人生の前途が最初から閉ざされている

- 充足と逃げ場を男に頼る

- 独立を放棄させられる

7『道徳および立法の諸原理序説』(1789)

著者紹介

最大多数の最大幸福。「苦痛と快楽が、人間の支配者である。」

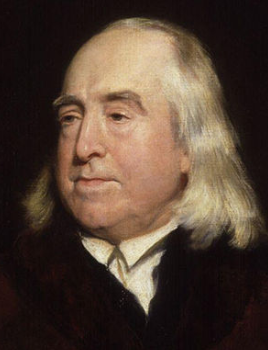

ベンサム

- ジェレミ・ベンサム

- Jeremy Bentham

- 1748年2月15日 – 1832年6月6日

- 功利主義の創始者

- 法学を批判。

- イギリスの哲学者・経済学者・法学者。

- 功利主義は、イギリス東インド会社の行政法に影響。

- ベンサムの造語として、maximizeやminimize、international、codify(法典化する)、などがある。

- パノプティコンの提唱者。

- ジョン・スチュアート・ミルの師匠。

- 「最大多数の最大幸福」が道徳の原理

- 個人の幸福の総和が社会全体の幸福

- 可能な限り多くの人々の効用を高め、より少ない苦痛に留めることが道徳的にも善

- 立法において基準

- 功利主義の哲学

- 全ての人々が平等かつ最大の効用が得られる権利を保障している。

- 苦痛と快楽が、ヒトのあり様を決める。

政府の役割

- 社会の幸福の促進。

- 立法者は苦痛と快楽を軸に考えるべき。

- 刑罰と報償で、幸福を促進する。

- 幸福を阻害するほど、刑罰は重く。

- 幸福を促進するほど、報償は大きく。

- 人間は快楽を求め、苦痛から逃げる。

幸福の促進、不幸の縮小

- 貧困者への給付制度

- ロンドンの下水の整備

- 選挙権の拡大

- 学校

- 救貧院

- 建築

功利性と政治

- 政治と道徳の真理は、包括的で精密な研究で発見できる。

- 功利性は数学

- 立法者の指針を説く

- 原理は常に正しい

- 功利性の原理が正しいなら、功利性は常に正しい。

- 善悪は好き嫌いの延長(好き嫌いは自分の解釈)

- 功利性は善悪を考慮していない。

- トロッコ問題は、選択を余儀なくされる者にとっての判断基準の問題。傍観者が後から口出しする内容は無視する問題。善悪を基準にしては片付かない問題。

法の執行、ヒトの感情

- 立法者は道徳観を隠れ蓑にして不合理をごまかすことを避ける。

- 刑罰は道徳的偏見で与えられることがある。

- 社会にとって何が最善かを考えて判断を下すべき。

- 反感や共感は、厳しさの匙加減において、もっとも誤りを犯しやすい。

自由の制御

- 自由の拡大を最大に

- 自由の減少を最小に

- 自分と他人の自由を等価値に扱う。

自由の悪用

- 暴力に訴える者は、人を苦痛を与え、それを止めることを引き換えに自分の要求を通す。

理性という羅針盤

- 人は幸福を追求する機械

- 他人への評価は、自分の幸福を増減させる度合で決めている。

- 人は本質的に利己的

- 習慣ではなく理性を己の案内人にせよ。

8『創造的進化』(1907)

ウィリアム・ジェームズが絶賛した著書。

著者紹介

ベルクソン

- アンリ=ルイ・ベルクソン

- Henri-Louis Bergson

- 1859年10月18日 – 1941年1月4日

- フランスの哲学者。

- 読みやすく華々しい文体で人間の創造性や自由意志を主張

- ノーベル文学賞を受賞、哲学者として稀な例。

著書『創造的進化』

- 1907年に発表

- 意識の流れとしての「持続」を提唱する生命論。

- 「意識の持続」の考え方を宇宙全体にまで推し進めた。

- “élan vital”「エラン・ヴィタール生命の飛躍」。

突然変異、エラン・ヴィタール

- 生命には変化する力がある。

- 新しく付加されたものが、全体をも変えうる。

- 小さな変異をきっかけに、全く新しいものが生まれうる。

- 全ての生命は全体の一部。

- 生命は個体というより、自然や宇宙の一部分。

持続と変化

- 進化も成長も、小さな付加の積み重ねでできている。

- 持続すれば小さな付加がつきまとう。

- 小さな付加が大きな変化を呼び、創造となる。

- だから持続は、連続した創造だ。

未来が、予測不能である理由

- 小さな要素の付加により、全体が変化していく。

- 変化と付加が続くため、未来は予測しようがない。

付加と変化、人と世界

- 人はメカニズムの一部品ではなく、常に全体を変えうる創造の根源。

科学は固定する

- 時間が経つことは、いやおうなしに変化すること。

- 科学は変化を嫌い、固定化しようとする。

- 科学は部分を全体から切り取り、法則化しようとする。

- 科学は時間の経過を度外視したがる。

- 科学は創造的進化を認めない。予測や理解ができなくなるから。

原因と結果、ヒトの理解

- 結果から振り返って、原因であろうことの一つに目をつける。それは原因の特定ではない。

- 一つの原因が一つの結果を生むのではない。

- 原因とされるものはたいてい原因ではなく、原因の一つとなるかもしれない候補的要素のそのまた候補にすぎない。

- 理解とは全体に対してするもの。部分に対してではない。

9『全体秩序と内蔵秩序』(1980)

世界観が人生を作る。

著者紹介

デヴィッド・ボーム

- デヴィッド・ジョーゼフ・ボーム

- David Joseph Bohm

- 1917年12月20日 – 1992年10月27日

- アメリカ合衆国の物理学者

- 理論物理学、哲学、神経心理学者

- マンハッタン計画に大きな影響

説明がつく

- 粒子の非局所性、ド・ブロイ・ボーム理論。

- すべては全体の一部

- 宇宙は空っぽの空間ではない。

バラバラが問題

- 問題の大半は、バラバラであることに起因する。

- 他者を作ることが問題を作る。

物質という誤解

- 原子は雲。境界がないもの。

- 原子は実体ではなく抽象。

- 空間と物質に分かれるのではない。

- 分裂はどこにもない。

- 原子も相互に浸透しあっている。

- 水の中のインク。溶けて見えなくなっても存在する。

- インクは顕然秩序。見えなくなった状態は内蔵秩序。

- 分断されない一つの総体。

ヒラメキ、ラジオの周波数

- ヒラメキとは、ラジオの周波数が合うようなもの。

- アイデアは外からやってくる。自分の中から出たものはたいてい的外れ。

非局所性

量子物理学における非局所性とは、二つの粒子が距離に関係なく双子のように振る舞うというものです。これは部分などなくすべてが一つの総体の内であることを示唆しています。空間すら全体の一部であり、無ではないのです。

粒子とは

粒子とは微細な物体の合成物ではなく、エネルギーの一形態です。そうとらえてはじめて粒子の不安定な存在に説明がつきます。粒子は空に浮かぶ雲のようなもので、空間との境界があいまいな存在です。

海と波、空と雲、空間と物質

- 海は莫大な海水であり、波はその表面。

- 空と雲の境界はあいまい。

- 空間は莫大なエネルギーを持ち、物質はその表層。

10『現代世界で起こったこと』(2002)

著者紹介

ノーム・チョムスキー

- エイヴラム・ノーム・チョムスキー

- Avram Noam Chomsky

- 1928年12月7日 –

- アメリカ合衆国の哲学者、言語哲学者、言語学者、認知科学者、論理学者

- マサチューセッツ工科大学の言語学および言語哲学の研究所教授 (Institute Professor) 兼名誉教授

- 妻は言語学者・教育学者のキャロル・チョムスキー(2008年死没)。

悪とは?

「負けたヤツがした」コト

ニュルンベルク国際軍事裁判

- 第二次世界大戦において連合国によって行われた

- ナチス・ドイツの戦争犯罪を裁く国際軍事裁判

- 1945年11月20日 – 1946年10月1日

- 日本の極東国際軍事裁判(東京裁判)と並ぶ二大国際軍事裁判の一つ。

- ニュルンベルク裁判では、戦勝国がしたことは善で、敗戦国がしたことが悪。

テロリズム、防衛

- テロリズムは自国がしないこと

- 防衛という名の攻撃

正義とは都合

- 戦争は自国の利益の追求

経済が支配者

- 権力とは、経済活動上の決定

- お金が社会の中心

- 金持ちを中心に回る世界

リベラリズム

- 自由と創造が中心

仕事のリベラリズム

自分ですることは、

- 仕事選び

- 管理

- 采配

- 自由と創造性の発揮

この対極の働き方が賃金奴隷。

政治のリベラリズム

- 権力者を決定できる

- 権力者と関係が深い

- 自分たちの利益が守られる

不満、からの改革

- 不満をエネルギーに変える

- 幻滅を改革に結びつけることができる

- アメリカの目的は、なるべく多くの国を自国に依存させること。

バカでいてくれ

支配者層の本音は、

- 自立するな、困るから。

- 言う通りにしろ、困るから。

- 逆らうな、こわいから。

- 考えるな、都合が悪いから。

- 政治する者の言葉は相手の思考を妨げる

学校よりも、爆撃機を作りたい

権力者は有権者を、政策への無関心に保ちたい。

- 社会政策では、一般市民に無関係なものほどより強く推し進める。

- 制作内容に関心をもたないようにコントロールする。

資本主義社会の勝者

投資家と政治

政治的にもっとも優遇されるのは投資家です。個人的人権でも自由や独立でもありません。資本主義社会ので頂点に立つのは最も有力な投資家であり、政府はそれに付きしたがう組織にすぎません。

知識人とは

知性的な仕事をする人ではありますが、知識人とはあらゆるものを疑問視または懐疑的に見る人のことです。それは妄信して猛進しないということでもあります。

テロリズムと防衛

テロリズムとは自国民以外がする行為であり、自国民が行う場合は防衛と呼ばれます。どちらも他者を破壊する行為ですが、言葉は自分たちに都合よく用いられます。

政治的言語の特徴

政治的に用いられる言葉は聞く人の思考を妨害する性質を持っています。政治的言葉は発信者の都合を通そうとするものであり、それを妨げる思考を遠ざける性質を発揮します。

支援と侵害

ある国が他の国を支援するのは自国の利益につながるからであり、逆に利益を損なう場合には干渉したり侵害しようとします。民主主義を広げるとか守るとかいう政治的な言葉は隠れ蓑にすぎません。他国の政府が悪辣であっても自国に利益をもたらすのであれば支援し、正当な政府であっても自国の利益を損なうなら解体を図ります。

理想の産業

- 労働者が会社を所有して市場の中でコントロールされるのが望ましい

- 産業が国有化されれば官僚が権力を握るだけ

- 現状の資本家主導の産業も労働者から最大限搾取するだけの体制になりがち

あきらめと腐敗

- 政時の腐敗は有権者のあきらめが生む

- 有権者の意志とは関係のないところで政策が決定

- 有権者のあきらめが、政治の腐敗は加速させる

白人男性という特権

- 欧米社会における白人男性とは、一種の支配者層

- 白人男性が声を上げることで社会の在り方への疑念を広めることができる

コメント