31『君主論』(1513)

カトリック教会の禁書目録に載せられた著書。もともとフィレンツェの支配者であるメディチ家に献呈するために書かれた論文で、権力に関する偉大な哲学書でもあります。

著者紹介

マキャヴェッリ

- ニッコロ・マキャヴェッリ

- イタリア語: Niccolò Machiavelli

- 生誕 1469年5月3日フィレンツェ共和国・フィレンツェ

- 死没 1527年6月21日(58歳没)フィレンツェ共和国・フィレンツェ

- イタリア・ルネサンス期の政治思想家

- フィレンツェ共和国の外交官。

- 著書に『君主論』、『ティトゥス・リウィウスの最初の十巻についての論考(ディスコルシ)』、『戦術論』がある。

- 理想主義的なルネサンス期に現実主義的な政治理論を創始した。

マキャベリズム

- 【Machiavellism】

- 目的のためには権勢ずくで手段を選ばないやり方。

- 権謀術数主義。

- マキャベリが「君主論」の中で述べた政治思想。

- 15〜16世紀のイタリアを背景に、君主の現実主義的な統治を主張した。

あるべき支配者の姿

必要悪

国益のためには進んで悪になるべき時もあるとマキャヴェッリは言います。

聖人のような君主か

君主は聖人のようであるべきで、徳が国を真の発展へと導くと唱える著書は今も昔も枚挙にいとまがないでしょう。しかしマキャベッリは違いました。

人間の本性からして

完全な国や君主など、人間の本性からして無理があります。

徳は心にとどめて

徳を追求することは個人の胸の内に収めて、国造りに関しては現実主義で進めるべきです。理想論を振りかざすばかりでは政治や国家の運営は立ち行きません。

断固たる支配者

支配者に必要なのは断固たる意志と、それを具体策として実行できる勇敢さです。

悪性をも使いこなす

悪の人間にしかできないことが、もしも国家元首に要求されるなら、それを断固として実行できなくてはなりません。そしてそういう場面はいつか必ずやってくるでしょう。災いの火種を見つけた時、それらを根絶やしにする断固たる実行力がなければ、やがて国は滅ぶかもしれません。

狐の狡猾さ

君主には仕掛けらたワナをかいくぐる嗅覚が必要で、また立ちふさがる敵を容赦なく蹴散らす獅子のどう猛さもまた必要です。

結局守れるか

国を守れなければ君主の存在意義はありません。最大の責務が国家の維持存続で、これを片時でも怠るものは君主にふさわしくないと言えます。

善悪の分水嶺

悪行も国益のためのなら容認され、私欲のためなら断罪されます。民衆の解釈がとどうなるかで善悪というより容認されるかどうかが決まります。善悪というよりも、体裁と権利者の都合で政治が進められるのが世の常です。

占領と改革

占領地の改革は一気に行います。段階的な変革は反感を増幅させるので、一息にやってしまうのが無難です。

最大が最少になる

必要な時に最大の力を発揮して一気に片付けると、総合的な労力は最少になります。逆に言うと、変革の機会を待ちながら最大の出力を発揮する準備をしておくべきだということです。

何を求めるか

経済の振興、文化の保護が政府の目的である場合、統治者の政治は民衆に受け入れられます。統治者の道徳とは国の保護と同義です。

成功する国

国家として運営に成功するれば国民に最善のものが提供され、また国民が自身の行為によって栄誉を得る舞台を整えることができます。国民を保護しつつ、彼らの力の発揮を誘発するのが良い政治です。

監視される支配者

いったん国が成立すると支配者の権力を適切に監視される必要があります。民主的な制度を作ることで権力の暴走を食い止め、国の持続的な繁栄を目指すべきです。

支配と誇り

征服された民衆は、長い時間を経てもかつての自由と誇りを忘れはしません。支配者は民衆の心の底を想像し、その誇りを傷つけない政治を行うべきです。それができなかったときに支配者は民衆からの反抗を受けることになります。

32『メディアはマッサージである』(1967)

テレビが普及する時代の著者が、現代のネット社会のあり様を言い当てています。

「メッセージ」を「マッサージ」と誤植され、それでいこうと著書が決めてしまった本著です。

この著書を書いたのはグラフィックデザイナーのクエンティン・フィオーレです。マルクーハンの主要な文章を引用して大胆なビジュアル構成が話題になっています。

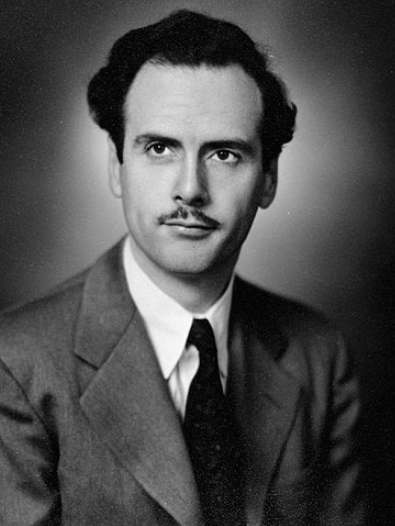

著者(原作者)紹介

マクルーハン

- ハーバート・マーシャル・マクルーハン

- Herbert Marshall McLuhan

- 1911年7月21日 – 1980年12月31日

- カナダ出身の英文学者、文明批評家。

- メディア研究分野において重要位置を占める。

- 1943年 ケンブリッジ大学よりPh.D.を得る。

- 1952年 トロント大学教授となる。

- 1970年 カナダ勲章(Companion of the Order of Canada)を受ける。

- 1980年 オンタリオ州トロントで死去(69歳)。

決めるのは誰?

社会のあり様を決めるのは誰でしょうか。生まれた子供の性格を決定づけるのは何でしょうか。それが単に民衆ではなく、親でもありません。

変えるのは何?

衣服が寒暖差に人間を適応させて活動量を増やします。自動車が移動距離や運搬量を増やします。本が知識を広げて知性を高めます。電気回路が生活を便利で快適なものへと変えていきます。インターネットはより多くの情報をより早く受信し、また送信することで人間の認知能力を補助します。人間の生活は、人間を補助する何かによって様変わりしていきます。

文字が分断した

文字と印刷技術が発明されることによって、人間同士が離れていきました。人と人との間に文字や本が介在するようになったため、直接会話で情報交換する必要がなくなったのです。同時に情報がその内容や目的によって断片化されることで、それを受け取る人間の思考も専門性や適時性が高められて断片化していきます。文字と印刷が多くの人をつなぐと同時に距離を広げていきました。

耳が主役だった

文字の登場以前は耳が人間の感覚器官の主役でした。文字が発明されて目が主役になったため、耳は補助役、またはそれ以下の地位になっているようです。BGMでクラシックを流すことを好む私は、耳を使いたい衝動に駆られているのかもしれません。

人間は両生類?

人間は町や村で生活しますがもともと自然の生き物です。町や村とは人工物で人間の生活を快適にしますが、人間はまったく自然に触れないとその脳や体は正常に機能しなくなります。目が悪くなったり認知能力が低下したり、運動不足や日照不足で体調は悪化しやすくなるでしょう。人間は人工物の中で快適に生活しながら、適度に自然にふれないと生きていけない、いわば両生類です。この場合、人工物が陸上生活で、自然が水中活動ということになります。

文字と直線的思考

文章を読むことになれるにつれて、人間は直線的な思考をするようになります。物語的な思考といっても良いかもしれません。始まりと終わりが必ずあり、飛躍や転換がない一連の流れを当然と思うようになり、思考パターンもそれをなぞるようになりました。。

話にならない

話にならない、と言えば文句になります。話とはストーリーということでしょうし、それはスタートからゴールまでが一連の流れを作っていますということでしょう。しかし逆を言えば、話やストーリーができないと対話は無意味となるのでしょうか。ストーリーは実行前に完成されるものではなく、後から振り返って作られるものかもしれません。だとすると、話にならないのは今だけの話であり、後から振り返ればそこも話の一部になっているかもしれないので無駄ではなかったということになります。

全ては変化する

世の中のすべてものが急速に変化していると、マルクーハンは警告しています。変化するのは、あなた、あなたの隣人や仕事仲間、職場や会社、家族も街も政府も社会もすべてが急激に変化していきます。だれも過去という地面に立ち続けることはできないということでしょう。

メディアが子供を育てる

子供がどんな大人になるか、もっとも大きい影響力を持っているのは親ですが、現代ではメディアがそれを圧倒しつつあります。メディアを通じて子供は多種多様な情報に常にさらされて成長するため、もはやメディアが子供の人格を決定づけているという感すらあります。

時代とテクノロジー

テクノロジーは受け継がれない

テクノロジーの進歩とともに時代も変化します。人間の認知能力はテクノロジーの影響を受けてその思考や行動が変化させます。しかしテクノロジーの進歩が時代や人間を変化させているというよりも、人間が単に立ち位置を変えているだけだとも言えます。

人工物(テクノロジー)の4局面

息子のエリックとの共著『メディアの法則』によると、どんな人工物も4つの局面の組み合わせに従うといいいます。

- 強化(enhances)する。

- 衰退(obsolesces)する、させる。

- 回復(retrieves)、再現する。

- 反転(reverses)、反発、反動。

薬の作用

テクノロジーを薬の投与に例えてみると、考えられる結果は、異状の改善、悪化、変化なし、副作用、となります。

言葉と洗脳

言葉はそれを知った人に一定の思考と行動を与えます。言葉を知ることは思考や行動をコントロールされる可能性をもっています。

仕事と人のあり様

工業化が進んだことによって人は歯車の一部に貶められました。仕事とは人の意志を軽視して生産システムの効率的な稼働を追求します。

しかしさらに時代が変化することで、今度は断片化した人の仕事が再び統合的な流れに向かっていきます。交換可能な歯車が、他の生産システムの部品として流動的に活躍し、さらに歯車が別の部品に変化するための受け皿も世間に多く広がっていくことになります。つまり個人の仕事のあり様が、場所的にも質的にも自由を取り戻していくのです。

少数派を無視できない時代

インターネットやSNSが発達した今の時代には、少数派の人たちを無視することが難しくなっています。多数派の意見ばかりが世間に広まる時代は終わりを告げて、少数派の意見や心情が世間の共感を得られる時代になっています。少数派は共感を得ることで多数派を変化させる可能性があります。

責任のバブル

現代は不特定多数と関係が生まれる社会になっているので、責任もまた不特定多数に対して発生します。個人として情報を発信すると、無数の泡のような責任が付きまとうことになります。

33『自由論』(1859)

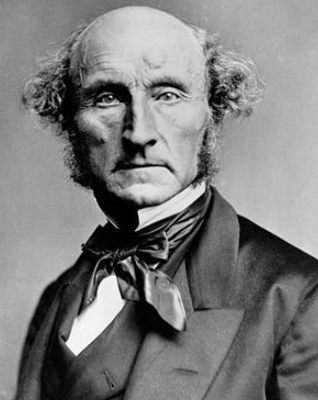

著者紹介

ジョン・スチュアート・ミル

- John Stuart Mill

- 1806年5月20日 – 1873年5月8日

- イギリスの哲学者。政治哲学者、経済思想家

- 初期の科学哲学者。

- 政治哲学においては自由主義、晩年は社会主義者を名乗る。

- 社会民主主義にも影響。

- ベンサム功利主義の擁護者

真の自由とは

- 自身の幸福の追求

- 他人の幸福を妨げない

人間は幸福を目指してこそ自由になります。逆に自由がないというならば、幸福を目指していない、ということです。

個性というハードル

個性とは特有の性質のことです。肯定できる特性で希少性も兼ね備えているが個性だとしたら、個性のハードルは高すぎます。

個人と国家

個人は自由と幸福を求め、国家は国民を支配します。この自由と支配という相反するモノのバランスをいかにして調整するかが、国家発展のカギになります。個人の自由が行き過ぎると他者の自由を侵害し、かといって国家が強すぎても個人の自由は損なわれます。

適量な自由

自由が幸福を求めるために必要であるものだとすれば、どんな幸福を求めるかによって求める自由が変化することになります。同じ自由をすべての個人に与えても、満足する人もいればそうでない人もいるはずです。かといって万人に対してすべての自由を与えることはできません。個人の自由は往々にして他の個人の自由を侵害するためです。となれば、個人の自由はあくまで関係する個人の自由全てに配慮したうえで与えられる必要があります。

無頓着な自由

自分自身の自由が削られることは腹立たしいかもしれません。しかし自分の自由が他人の自由を削り取ることについてはどう考えるのでしょうか。たいていは考えない、つまり無頓着ではないでしょうか。自分の自由を確保しようとした時に、それが達成される条件として他者の自由の一部を奪ったとしても、それを気にすることはないのでしょう。結果、自分の自由を如何に確保し続けるかということへと個人の視野が狭まっていくのと並行して、他者の自由の削減はむしろよろこんで受け入れてしまうのではないでしょうか。

自由の獲得方法

能力の向上

既存の能力を高めて自由を広げます。

能力の習得

新たな能力を習得することで新たな自由を獲得します。

自由の簒奪

他者の自由を奪って自分のモノにします。

自由の認知

気づいていなかった自由に気づきます。

自由の貸借

他者と自由を貸し借りします。自由の物々交換です。金銭を媒介にする方法もあります。

多少と善悪

多数決とは

多数決は公平な決め方ではありません。なぜなら、多数決は少数派をわざと作りだして切り捨てる決め方であり、よりよい選択を模索することを放棄した決め方だからです。だから多数決を言い出す人は自分が多数派であると考えている人であり、他人の意見を黙殺しようとする人です。他人の自由や幸福を踏み潰すことを自発的に実行することを、悪と呼ぶはずです。

弁証法

たくさんの人がいればたくさんの欲求があるでしょう。もし全員が全員の欲求をなるべく満たす方法を真剣に考えるなら、拙速に多数決にはしないはずです。まずは全員の欲求を理解することから初めて、次にそれを満たす方法を探すことです。それをしないかぎり、多数派、ないしは強硬派が正義を唱える悪と化します。

社会の罰

1850年代のイギリスでは、無神論を唱える人は投獄されたり、犯罪的行為の被害者となっても保護されることはありませんでした。

社会全体が持っている信念、つまり法に逆らう者には罰が与えられます。間違っていると決めるのは社会と法ですが、人間が多数決で決めている方ならば正当だとは限りません。

自由と発展

自由が社会の発展のカギを握っています。自由が個性の発展を可能にし、それが社会の発展を実現します。

個性の発展

個性を高めることで社会への貢献も高めることができます。変わった人がどれくらいいるのかで、その社会の発展の可能性が決まります。

個性と協調性

協調性は個性と対立しますが、共存することも可能です。本当の協調性は個性を活かすことを前提にしているからです。

強要したがる本性

人間は自分の意志を通したいという欲求があります。個人の幸福にとっての果実がそれであり、逆に他人の意志は自分の幸福に害をなすものに見えることがあります。互いの幸福の実現を真剣に考えない限り、互いの幸福を削り合う敵同士になってしまいます。

34『エセー』(1580)

人間の生き方を探求した『エセー』はヨーロッパの各国に影響を与えた。

著者紹介

モンテーニュ

- ミシェル・エケム・ド・モンテーニュ

- Michel Eyquem de Montaigne

- 1533年2月28日 – 1592年9月13日

- フランスの哲学者、地方貴族。フランスの法官。

- モンテーニュ城を相続。37歳で法官を辞任して故郷に戻り『エセー(随想録)』を執筆。

- ボルドーの市長に選出され、2期務めた。

- アンリ4世即位後、顧問になるよう要請されたが辞退。

- 死去するまで『エセー』の改訂を続けた。

私は何を知っているか

自分が知っていることが正しいという根拠はほとんど見つかりません。ほとんどの知識は正しさを証明できないので、知っていることはほとんど無いことになります。

自分は何でできているのか

自分の知識や意見が何に基づいているのかを考えるべきです。さもなければ、自分自身を理解することはできず、自分を何かの役に立てることは難しくなります。よりよく生きるための前提として、自分が何でできるいるかを理解する必要があります。

自己とは何か

自己は流れる感情や思考に過ぎないとしたら、自己とは一時的な流れそのものにすぎません。実体や根幹になるもののない風のようなものが自己だとしたら、自己は理解すべき対象にすらならないかもしれません。

モンテーニュの最高到達点

徹底的に自己を否定し続けたその先に残るものは、虚栄心を捨てきった自分への誇りです。世間の人のほとんどは逆のことをしています。つまり、いかに自分をよく見せるか、自分自身を都合よく解釈するかということに終始します。いったいどれだけの精神的な強靭さがあれば、自分のことを否定しきれるのでしょうか。また、それを実行しようという気になれるのでしょうか。

都合の悪い自己解釈

自己について都合がよい意見や事実ほど、その人に誤った思考や行動をさせるものはありません。逆に意図的に自分に都合の悪い解釈をしてみれば、意外にもそこに自分の価値を生み出す方法が見つかるかもしれません。

人生の無駄遣い

人は他人の役に立ってはじめてその価値を認められます。しかし誰かにいいように使われることを自分の価値だと勘違いするようでは、自分の人生を無駄遣いです。

自惚れるとは

自惚れとは、自分を高く評価して他人を低く評価することです。

サイコロで判断

モンテーニュは自分のあらゆる面に自信がなく、判断についてはサイコロで決めたいと言っています。

肯定と否定

中世イタリアの詩人ペトラルカは、私の心は肯定も否定もしない、と述べています。ありのままを捉えて捻じ曲げようしない心の姿勢がうかがえます。

ありのままと卑怯者

モンテーニュは確実性や真理を主張するものに対して懐疑的でした。ありのままの姿を見せようとしないのは臆病で卑屈な根性だとも言っています。

客観という隠れミノ

客観的な理論はたいてい個人の意識の投影で、個人的な意見であることを隠したがる姿にすぎません。

「慈愛ほど人民の人気を得るものはない」(キケロー)

慈愛は嘘の隠れ蓑になります。陰謀も慈愛というコーティングで世間の人気を博すでしょう。

ズルの代償

ズルをして何かを得た場合、その後は立て続けに損失を被ることになります。損失を受け入れて正当な理由と手段を使って行動すべきです。

翼よりも錘を

何かを想像するときは、自分に制約をつけないと都合の良い想像に終始してしまいます。自分のためを思うなら、想像にはかなり大きな割引きを計上したほうが身のためでしょう。

楽しく暮らす

人生で大事なことは楽しく暮らすことです。すべての活動はそのためにあるべきもので、大事な目的を忘れては自分を苦しめる行動を選択してしまいます。

哲学者の資格

モンテーニュは練り上げられた世界観を持っていないという理由で哲学者ではないと言われることがあります。しかしそれこそがモンテーニュの哲学者としてのスタイルであり、近代的な哲学者と呼ばれる理由です。

デフォルトが愚劣

モンテーニュにとって人間とは、愚劣であり嘲笑に値する存在です。しかし邪悪ではないという解釈が人間にとっての救いです。

自分の中に降りる

ローマの風刺詩人ペルシウスは、誰も自分の中に降りてゆこうとはしない、という言葉を残しています。自分の内部を見つめることに人生を捧げたモンテーニュは、その例外的な存在です。

35『善の至高性』(1970)

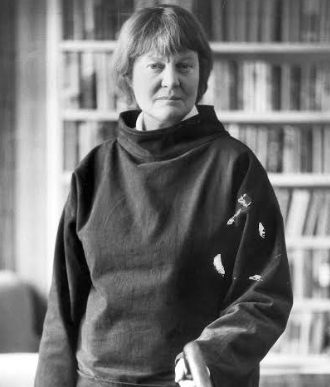

著者紹介

アイリス・マードック

- ジーン・アイリス・マードック

- Jean Iris Murdoch

- 1919年7月15日 – 1999年2月8日

- アイルランド、ダブリン出身の英国の哲学者・作家・詩人。

- 「愛する事を教えてくれたあなた。今度は忘れる事を教えて下さい」という格言が有名。

- 処女出版小説『網のなか Under the Net』(訳:鈴木寧)は、2001年に米国の『モダン・ライブラリー』誌編集部によって、20世紀の英語小説ベスト100の一冊に選ばれた。

- 1987年に大英帝国勲章を授与され、デイムの称号を得た。

- オックスフォードで古典・歴史・哲学などを学ぶ。

- 1997年にアルツハイマー病と診断され、夫のベイリーに支えられながら25の小説・哲学書などを執筆した。

高まる知性、縮む自己

知性が高まるほどに自己は小さく感じられ、興味を引くものではなくなっていきます。

科学の支配

世界は科学に支配されています。科学という権威のもとで世界は構築されて機能していますが、そこに道徳の力は弱きものとして扱われがちです。

プラトニック

- 「platonic」

- 肉体的な愛や性的な要素を含まない精神的な愛情を指す

- プラトンの理想的な愛情観

- 友情や親愛感、または精神的な絆を強調する

- 男女間で恋愛感情ではなく深い友情を持つ関係を「プラトニックな関係」と表現する。

善について

善は利己的であることへの抵抗であり、経験的な意識への反抗です。

単なるラベルか

善は世界の事象に貼り付けるラベルにすぎない、と批判する哲学者が少なからずいます。

典型的人間とは

要は、自分の外側にばかり興味を持つ人のことです。意志を持って行動するのが典型的人間であり、また公共的行為と結果を重視して、逆に心的生活には価値を認めません。さらに、行動主義的で実存主義的でもあり、かつ功利主義的でもあります。

俗物

- ぞくぶつ

- 世間的な名誉や利益などに心を奪われている、つまらない人物。

- 俗人

- 「—根性」

道徳とは

正誤で判断しない

正しいと確認できることが、価値の前提でしょうか。逆に、その正しさが確認できないものは価値を認められないのでしょうか。正しいのか間違っているのかを判定することで価値の有無を判定しようとすると、飛躍した結論になりがちです。

二元論を避ける

正解か不正解は二元論ですし、勝つか負けるかもそうです。また、優れているか劣っているかも二元論ですが、世の中の価値基準はどうしてもこの分かりやすい判別方法に陥りがちです。善悪が入り混じり、長所と短所が同席しているような状態が普通であるにも関わらす、分かりやすい判定を安易に下したり、そのような判定に追従してたり影響を受けてしまうと物事を誤って捉えてしまいます。結果、誤解や偏見に基づいた思考で発言したり選択したりすることになります。

ベターを模索する

より良くあろうと自己を改め続けるという内的運動こそが善と言えます。たとえそれが他者から確認できずとも、因果関係が明確ではなくとも、正しさが証明されずとも、その姿勢自体が善であり、人が心の核とすべきものです。

自分の中の世界

道徳はマシンではありません。何か特定の目的のために機能する道具や設備ではなく、それは一つの世界です。自分の中に存在する世界のありようそのものが、その人にとっての道徳であり、その道徳、言い換えれば世界観に基づいて物事を解釈して思考し、行動を選択するのです。逆に道徳を持たない人や、持っていても小さく暗いものでしかない場合は、それなりの思考や行動しかできないでしょう。

人生はハザマに

道徳という自分の中の世界と、自分以外のすべてという意味での世界という、二つの世界が個人の視点からは存在しえます。個人の人生がある位置は、このどちらの世界の中にも無くて、二つの世界のハザマに存在します。

ライフワーク

道徳は人間にとってのライフワークです。生涯にわたって続ける重大な仕事です。

科学は一部

科学は人間の文化全体の中の一部門ですが、現代社会ではまるで文化のリーダー的立場をとっているように思えます。技術主導の世の中が、科学を世界を構成する核のようにとらえているのでしょう。

科学よりは、文学で

人としての学びを得るなら文学のほうがおすすめです。科学のように凝り固まった思考ではなく、人の物語として道徳を学ぶことができるからです。

疑似科学

科学は厳密な観測と反証できない解釈が必要になるので、世の中に出回っている科学的な理論のほとんどは疑似科学です。科学的であれば信憑性が得やすいので、科学という権威のすぐそばに立ったような表現で内容の各文頭を装飾しているものです。

実存主義

《(フランス)existentialisme》人間の実存を哲学の中心におく思想的立場。合理主義・実証主義に対抗しておこり、20世紀、特に第二次大戦後に文学・芸術を含む思想運動として展開される。キルケゴール・ニーチェらに始まり、ヤスパース・ハイデッガー・マルセル・サルトルらが代表者。実存哲学。

実存

1 実際にこの世に存在すること。現実に存在すること。実在。「—した人物」

2 《existence》

㋐スコラ哲学で、可能的存在である本質に対し、実現された個体的存在。現実的存在。

㋑実存主義で、特に人間的実存をいう。独自な存在者として自己の存在に関心をもちつつ存在する人間の主体的なあり方。自覚存在。

ヒューマニズム

【humanism】

1 人間性を称揚し、さまざまな束縛や抑圧による非人間的状態から人間の解放を目ざす思想。

㋐「人文主義」に同じ。

㋑17〜18世紀にイギリス・フランスで、普遍的な人間性を認め、いくつかの市民革命の指導理念となった思想。市民的ヒューマニズム。

㋒新人文主義。ネオヒューマニズム。

㋓資本主義による人間の自己疎外から人間性の回復を目ざすプロレタリア階級の運動。社会主義的ヒューマニズム。

2 人道主義。

プロレタリアート

- プロレタリア階級

- 資本主義社会における

- 賃金労働者階級

- 無産階級

- 個々はプロレタリア

- 雇用側の資本家階級はブルジョワジー

- カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスが『共産党宣言』で使った。

注視とは

何かを、または誰かを、長期間注視することが愛です。また、道徳も人が注視を与えるところに存在します。愛を持って注視する中で、人が見いだすものが愛であり真理であり善であります。

意志とは

愛するものや注視するものを大切にすることで、決断のことではありません。

芸術とは

現象の中の実在に意味を与えることです。芸術は人間の気ままの副産物ではありません。また、良い芸術作品はそれ自体が評価されるべきであり、作者自身の評価が考慮されてはなりません。

自我を縮小すれば

利己的とは、世界に対して自分が大きいことです。自我を縮小すれば利己的であることを回避でき、道徳や愛にも真理にも到達することができます。

善を求めよ

善を求めることで自由や正しさは自然についてきます。

自由と克己

訓練された克己が自由の姿です。

克己

読み方:こっき

負の情念を乗り越えること。

自分の中にある欲望や邪念に打ち勝つこと。

self‐restraint

self‐control

己の欲望を抑えようと、強い気持ちで物事に向き合うことを「克己心」という。また、そのような精神を言い表すときに「克己的」という表現を用い、「克己的な行動」や「克己的な姿勢」などと表現することがある。

36『善悪の彼岸』(1886)

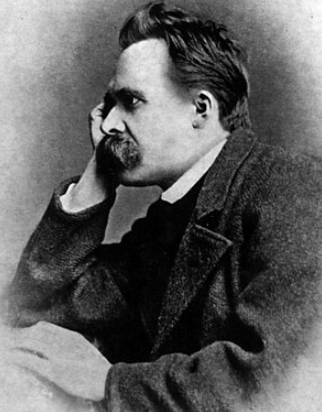

著者紹介

ニーチェ

- フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ

- Friedrich Wilhelm Nietzsche

- 1844年10月15日 – 1900年8月25日

- ドイツ・プロイセン王国出身

- 実存主義の代表的な思想家

- スイスのバーゼル大学古典文献学教授

- 辞職した後は在野の哲学者

- 随所にアフォリズムを用いた、巧みな散文的表現による試みには、文学的価値も認められる。

- 超人

- ルサンチマン

- 「神は死んだ」

- 永劫回帰

彼岸(ひがん)

- 仏教における悟りの境地。煩悩を脱し悟りに至った理想の境地。

- 春分、秋分の時期に行う行事。墓参りをはじめとする先祖供養の仏事を行う。

- 何事かを超越した理想の境地。「善悪の彼岸」などのような表現で用いられる。

アポロとディオニュソス

- 二種類の衝動の対立を意味する。

- ギリシア神話の酒神ディオニソスの、陶酔的・創造的衝動

- 太陽神アポロンの、形式・秩序への衝動

アフォリズム

- 【aphorism】

- 物事の真実を簡潔に鋭く表現した語句。

- 警句。金言。

- 箴言(しんげん)。

「神は死んだ」

- 形而上学的な疑問のすべてが無意味という主張。

- すべてが無価値化したという意味。

- ニヒリズム

永遠回帰

- 意味もなく同じことの繰り返し

- 未来への希望もなく、いっさいが空しい

- ニヒリズムの最高形態。

超人

- 永劫回帰の無意味な人生を積極的に生き、他者に目標を当てえることができる人間。

- 運命を愛することのできる人間。

ルサンチマン

- 弱者が強者に対して抱く「恨み」や「嫉妬心」

- 「怨恨」

- ニーチェを特徴づける重要なキーワードのひとつ。

判断、人生。

判断が間違っていたとしても、それが判断自体を否定することにはなりません。ましてや間違ったことを理由に判断することを止めてはなりません。なぜなら判断することが生きることを促進するからです。

判断の価値

不正解の価値にも価値はあります。正解や真理にばかり価値が見いだされますが、不正解や不確実にも十分な価値があります。人間により近しいのは後者なのに、正しくないものに価値という物差しをもって関心を示さないとしたら残念なことです。

負の力

欺瞞や欲望などにこそ、人間にとって高い価値があるとニーチェは言います。言い逃れや猜疑心、ごまかしや皮肉を好んで述べる人は生き生きとしています。お行儀がよく理想を求める人は、自分を半分押し殺したように息をします。

思考していない

思考していると思っていることのほとんどが本能的な活動にすぎません。真理にそって行動しているつもりでも、偏見を弁護しているだけであることがほとんどです。

衣装としての知識

自分の知恵を愛することで、他者にそのすばらしさを語る人たちがどこにでもいます。彼らの知識は自分の立場を飾る衣装です。

虚栄心が輝く

虚栄心とは、自分を実質以上に見せようとする心です。虚栄心であるかないかの境界線がどにあるかは定かではありませんが、実際以上によく見せたいという気持ちがあるかぎり、誰にでも虚栄心を持つことになるでしょう。

自分をアピールするときに最大限良く見せようとすれば、自然とその行為は虚栄心に基づくことになります。実際、最初から誤解を与えて高い評価を得ようとする姿勢はそこかしこに見受けられ、しかも、誤解してしまった責任は誤解した側に持たせようとしています。

虚構を求める

現実を理解するために、人は虚構を求めます。真理が理解できないならば、虚構で構わないから自分のいる世界に説明をつけて欲しいのです。

論理的な虚構

なるべく思考しないで現実に対して安心感を得たいのが人間の性質です。哲学者は真理を生み出す装置ではなく、むしろ偏見を生み出す弁護人だとニーチェは言います。カントは年老いた道徳の説教師で、スピノザは数学的呪文で科学的な論理を装っていると言います。

判断した結果が間違っていたとしても、判断すること自体が間違っていたということにはなりません。判断は人生を促進するもので、判断することそのものに価値があります。

なんのために生きるか

力の放出こそが、生きる意味です。生存本能がもっとも強い本能と言われますが、ニーチェは力を放出することそのものが人間の最も強い本能だと言います。

本物と偽物

価値があるのは

真理に価値があり、非真理には価値がないと、だれが決めたのでしょうか。偽物が本物に劣るかどうかはその立場や解釈、利用目的によってもことなるでしょう。真実に価値がないこともあれば、ウソにこそ価値があることもあるはずです。思い込みで価値を決める前に、それが人の役に立つかどうかを考えてみるべきです。

支配者は誰か

縛られた選択肢

自分の支配者は自分自身でしょうか。そうであると誰しも思いたいかもしれませんが、実際にはそうではありません。自分の意志で考えて行動しているつもりでも、それは社会的に制限された選択肢の中でのことであり、さらに、地域や周囲の事情や都合に縛られて思考し行動していることがほとんどではないでしょうか。そのような状況にあっては、人は自分の支配者が自分自身だと主張したところで虚しさを感じさせます。

超人の力

ニーチェの言う超人とは、力にあふれた行動で創造していく人間を指します。どんなに縛られた環境下でも、自らの力を発揮して選択の幅を押し広げていく力が、人間の内部には本来的に備わっています。

善悪と道徳

単なる解釈

善悪も道徳も、単なる解釈にすぎません。

また、善悪を分けて考えるのは無理があります。善悪はともに人間が生み出すもので、解釈にすぎないからです。

健康の印

言い逃れや、猜疑心、ごまかしや皮肉を好む性質は、心が健康である印だと言います。病んでいるのはむしろ純粋で絶対的なものを求めている人の方です。

生存のための安定

人間が安定を求めるのは生存欲求の一部です。真理や確実性を重んじるのは価値があるからではなく都合がよいからです。

哲学と科学

不遜 ふそん

- へりくだる気持ちがない。

- 思いあがっている。

科学が学問のリーダー的存在だという考えを、ニーチェは嘲笑します。

ニーチェは哲学こそが至上の学問であり、科学が世界の支配者でないと言います。科学は人間の認識にしたがって世界を秩序付ける方法にすぎません。

客観という麻痺

客観性とは意志の麻痺であり、文明が存在するいたるところに蔓延しています。科学は客観性を有したあらゆるものの基準たりうるという自画自賛的な態度は、滑稽にすら見えます。科学が客観性に立脚しているのではなく、科学という主観で認識しているにすぎません。なぜなら人間が事象を観測する限り、主観の域を抜け出ることは不可能だからです。

懐疑、ゆりかご

懐疑主義は熟慮するだけで何も決定しません。すべてを相対的に並べて思考にふけるばかりで純粋な意志で行動を起こすことがありません。

真の哲学者は

「かくあるべし」と旗印を掲げるのが真の哲学者です。そこには確実性や狡猾さはなく、むしろ冒険に身を投じるような向こう見ずの生き方をする者を指します。それは、勝てそうにもない賭けに自らの意志と人生を賭ける生き方です。

例えば哲学者とは、その時代の美徳とされて疑われもしない事柄に対して解剖のメスを入れる人間です。

現代人は恐怖と苦痛の無い生活を探してさまよいますが、それは潜在的な可能性の悲しむべき無駄遣いです。許可も補償もないままに、危険に身を投じて自分の信じる法に則って生きるのが哲学者です。たとえその生きざまが他者の目に愚かに映ろうともです。

平等で弱くなる

強さは逆境に

人間の強さを育むのは逆境です。抑圧や貧困、暴力やその他あらゆる種類の厳しい環境下で、人間は否応なしに強くなることを要求されます。

逆に平等が初めから与えられて育った場合、強さを獲得する術がありません。状況を跳ね返す力が強さだとしたら、優しい環境こそが人間を弱くするはずです。

優しい平等が人の強くなる機会を奪い、結局は人間を含めた環境そのものが緩やかに弱り、腐っていきます。

狂気のありか

赤信号、みんなで渡れば怖くない。個人の中に狂気があることは稀ですが、集団や時代の中に狂気があることは珍しくありません。

善悪の彼岸にあるのは

愛に基づく行為は善悪を超越します。愛は愛であって、善悪では測れません。

愛は善悪を超越する

それって愛が最凶の暴力にもなるってことですよね。・・愛を胸に秘めるのは、やめておきます。

37『パンセ』(1660)

著者の死後に出版された随想録。パスカルに由来する言葉として、「人間は考える葦である」、クレオパトラの鼻、ヘクトパスカル、などがある。

著者紹介

パスカル

- ブレーズ・パスカル

- Blaise Pascal

- 1623年6月19日 – 1662年8月19日(39歳没)

- フランスの哲学者、自然哲学者、物理学者、思想家、数学者、キリスト教神学者、デカルト主義者、発明家、実業家。

- 神童と呼ばれた早熟の天才。

- 水銀気圧計の発明

- 計算機の発明

- 注射器の原理を考案

- モンテーニュの世界観を無目的で無頓着とした

- デカルトの合理主義を極端すぎるとする

- 「神が存在する方に賭けなさい。存在しなくても損はしないのだから。」

- 500フラン紙幣に肖像が使用されていた。

気晴らし、死の病

気を紛らわせる、とは人が日常的にしている事でしょう。しかしこの慰めこそが人生の浪費の根源です。気を紛らわせることは死に至る病と言えます。

死に至る病

《原題、(デンマーク)Sygdommen til Døden》哲学書。キルケゴール著。1849年刊。絶望を死に至る病としてとらえ、神の前に自己を捨てる信仰によってのみこの絶望から脱することができると説いた。「新約聖書ヨハネ福音書」中の言葉に由来する。

パスカルの賭け

神を信じればボロ儲けだ、というパスカルの主張です。

- 儲けは確実

- 支払う対価は無い

- 儲けの大きさは無限大

- 神を信じて生きない手はない

- 信じるべき確証がない?それがどうした、意味なかろう。

ここで言う神とは、道徳や善と同義だと思われます。

損得と信仰

信じて損をするなら信じなければよいでしょう。しかし疑って損をするなら信じるべきです。疑うことが必ずしも損を避けることだとは限りません。

疑いの克服

疑いを克服するのは大変な事だとパスカルは言います。信じるに足るだけの根拠を示してはじめて信じる人が多数派だからで、信じない人の姿勢を覆すのは大岩をひっくり返すような労力を必要とします。

確かなモノ

現代社会で確かなモノと言えばお金ですが、そのお金を手に入れるためにどれほどの代償を支払うのでしょう。時間や労力に始まり、精神力や創造力まで切り捨てるます。まるでお金がもっとも大切で価値あるもののように追い求めますが、お金で自由が手に入っても幸福は手に入りません。幸福を自由を交換してはいけませんし、自由とお金を交換してはいけません。お金で自由を買い、自由を使って幸福を追い求めることが人生であり、お金で幸福を買えると思うのは間違いです。

怠惰と虚栄心

人間の大半は怠惰と虚栄心に満ちています。信じるべきものを持たないとか、懐疑的で賢明であるとか言うのは、ただの見せかけであり怠惰にすぎず、結論がでるまで思考し行動しない人間の言い訳です。

虚しいのは貴方

この世がどれほど虚しいかを知らない人は、その人自身が虚しいのだとパスカルは言います。

「人間は考える葦である」

- 人間は、自然のうちで最も弱い一本の葦だ

- しかし考える葦である

- 人間のか弱さ

- 思考する偉大さ

- パスカルの「パンセ」の中の言葉。

愚かとは

愛と愚かさ

愛したい、愛されたいという気持ちが人を愚かな行為へと突き動かします。クレオパトラの鼻の高さと歴史のありようについてのパスカルの言葉はこの点に理由がありそうです。

何を追いかけるか

人の行為が愚かであるかないかを決めるのは、その行為自体ではなく何を求めているかです。言い換えると同じ行為であっても何を目指しているによって愚かであるかどうかが決まるのです。だから行為だけを見て愚かであるかどうかは決めることができません。

静かに暮らす

見つからない悩み

静かに暮らすということが幸福な暮らしです。悩みのタネが見つからないような生き方を求めるを人はすべきです。

38『国家』(紀元前4世紀)

プラトンがソクラテスから学んだことをまとめた著書。全十巻。

著者紹介

プラトン

- 紀元前427年 – 紀元前347年

- 古代ギリシアの哲学者。

- ソクラテスの弟子

- アリストテレスの師

- プラトンの思想は西洋哲学の源流

- 哲学者ホワイトヘッド「西洋哲学の歴史とはプラトンへの膨大な注釈である」

- 『ソクラテスの弁明』や『国家』等の著作で知られる。

- アカデメイアの創設者

- 青年期はアテナイを代表するレスラー

- プラトンという名前はレスリングの師から付けられた仇名。

問答法

- 対話によって相手の矛盾・無知を自覚させつつ、より高次の認識へと導いていく手法。

弁証法

- 矛盾を解消し、高い次元へと発展する働き。

- 対立項の折衷

- ヘーゲルによって定式化された弁証法

- マルクスの弁証法

折衷/折中

- せっちゅう

- いくつかの異なった考え方のよいところをとり合わせて、一つにまとめ上げること。

- 「両者の意見を—する」「和洋—」「—案」

ソクラテスと無知の知

- ソクラテスは「無知の知」を主張していない。

- ギリシアの哲学者は当時、知恵者と評判の人物との対話を通して、自分の知識が完全ではないことに気がついている

- 無知であることを自覚している点において、知恵者と自認する相手よりわずかに優れていると考えた。

- 知らないことを知っていると考えるよりも、知らないことは知らないと考えるほうが優れている。

洞窟の比喩

- 影しか見えない人とって、影は実体である。

- 声が洞窟の奥に反響して、この思い込みは確信に変わる。

- われわれが見ているものはイデアの影。

- 「善のイデア」を説明するためのメタファー(比喩)/アナロジー(類比)/アレゴリー(寓話)である。

正義の価値

正義の価値とは何でしょうか。その正義とやらを守ることで都合の良い人たちが喜ぶ、というだけのことなのでしょうか。もしそうなら、正義とはご都合主義の隠れ蓑ということになります。もしそうではないと言うのなら、本当の正義とは何で、正義の価値とは何なのか明らかにしなくてはならないでしょう。

不正の利点

不正を支持する人もいます。もちろん自分は不正を働きますとは言わないでしょうが、美味くやる、といったような表現で自分に都合の良い世渡りをする人がいます。これを否定できる人は世の中のどれくらいの部分を占めるのでしょうか。ヘタをするとバカ正直だとか要領が悪いとか言われるような人が正義の支持者だとしても、世間一般から支持されることはないように思えます。

志と人生

行動が正しい志からでたものであるべきです。人生の価値はそこにこそあり、志が人生の質を決めています。

哲学と人生

哲学が理性と欲求のバランスを取ります。哲学がなければ欲求の暴走を食い止める手立てがなく、理性を機能させることができません。欲求よりも高みにあって、欲求を支配できるチカラを持つのが哲学であり、人間の理性の中枢です。

国家元首と善

社会の善を理解するものが国家元首に適しています。商人や軍人には無理です。

プラトンは正義が良い人生にとっての唯一の道であると説きます。幸福で充実した人生を送るには正義に悖る行動をしてはなりません。

国は正義で治めるものです。国民の幸福を守る正義という指針で、国家は発展することができます。

国家が先か、国民が先か。

倫理が無ければ正義に基づく行動は生まれません。国家が繁栄を継続するには倫理に基づき正義を考えた上で行動する必要があります。

まずは国家が倫理を明確に示して正義の行動を積み重ね、その中で国民に国家の倫理が根付いていくものです。個人の都合を総合しても、その混沌の中に倫理は生まれず、単に取引き的なルールが生まれるだけでしょう。継続的な発展と繁栄を願うなら、より高次元の倫理を国民全体が頂くことです。

39『科学的発見の論理』(1934)

ポパーが32才で書いた著書。世界の思想に影響を与えました。

著者紹介

カール・ポパー

- サー・カール・ライムント・ポパー

- Sir Karl Raimund Popper

- 1902年7月28日 – 1994年9月17日

- オーストリア出身

- イギリスの哲学者

- ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授

- 反証主義的観点から論理実証主義を批判した。

- 13歳でポパーはマルクス主義者

- 17歳で反マルクス主義者

- 30歳までは社会主義者

- 1937年に『科学的発見の論理』(Logik der Forschung)を発表。科学の必要条件として反証可能性を提起し、理論として発展させた。

- ポパーは自身の叔父、叔母、いとこなど親族だけで17人のユダヤ系の同胞をホロコーストの犠牲者としてナチスの強制収容所で失った。

- 1945 年『開かれた社会とその敵』全二巻を著す。

- 1965年にはバートランド・ラッセルからの強い推薦を受けて、女王エリザベス2世からナイトに叙任された。

- 経済学者フリードリヒ・ハイエクとは友人関係。

ジョージ・ソロス

- ポパーを師と仰ぐ

- 投資家

- 慈善家

- 自身の学士論文の指導教官をポパーに依頼している。

- 『開かれた社会とその敵』に強く感銘を受け、ソロスはこの夏が自分の人生で最高の夏であったと述べている

- 1993年に設立した慈善団体の名称を「開かれた社会(open society)」にちなみ、「オープン・ソサエティ財団(Open Society Foundations)」と名付けている。

ナシーム・ニコラス・タレブ

- ポパーから絶大な影響を受けている。

- 統計学者

- 投資家

- 天才トレーダーの一人

反証と真理

反証:はんしょう

1 相手の主張がうそであることを証拠によって示すこと。また、その証拠。反対の証拠。「—を挙げる」

2

㋐訴訟法上、立証責任のない当事者が、相手方の申し立てた事実・証拠を否定する目的で提出する証拠。⇔本証。

㋑ある推定をくつがえす事実を証明すること。

反証は自己破壊

哲学者にしろ、科学者にしと、自己の主張を自らの手で破壊するように努めてこそ真実の探求者だと言えます。

帰納法

- 複数の事実や事例から導き出される傾向をまとめ結論へ結び付ける

- 複数の事実や事例を挙げることによって相手に納得感を与え、導き出される結論が一般論になるのが基本

帰納法とパターン認識

帰納法はパターン認識と解釈できます。過去の出来事から脳のシステム1が性急に回答を提出するのも帰納法の一種です。

帰納法は単なる推論のプロセスであって、決して論理的な思考法でもなければ真実であることを証明するるフレームワークでもありません。法、と名前に含まれているせいで勝手に説得力を感じてしまうものではあるでしょうが。

試行錯誤と、悪魔の代弁者

ある問題に対して解決策を探しているなら、提案された解決策を片っ端から覆す姿勢が必要です。もしも試行錯誤が可能ならその結果をフィードバックして解決策を練り直せばいいのですが、一発勝負に近い問題であるなら解決策も事前に練り上げる必要があります。その時に不可欠な存在が悪魔の代弁者で、生半可な提案をすべて退けてくれる裁定者が、問題解決の道を切り開く上では頼みの綱になります。

既存の破壊

何かの理論はすべて、部分的に正しいと考えるのがいいでしょう。通説にせよ一般論にせよ慣例にせよ、ある意味では有効であったり正しくとも、違う意味や場面では全く異なる結果になることはよくあります。すでに普及している理論を無条件に受け入れず、あらゆる方法を使って覆そうとするべきです。特にその理論が当事者にとって生命線となるような理論であるならなおのことです。理論が正しいはず、という前提にたって行動すれば、バカを見るのは自分自身かもしれません。

劣悪と希望

私は何かについてダメだと感じると強い失望感に襲われます。おそらくそれは自分自身についても同じでしょう。しかしこの読書を通じて気づいたことは、ダメであることはダメではない、ということです。ダメであるならそれをスタート地点を捉えれば、途端に希望が湧いてきます。

円を描いて、立場を変える

私は主観でしか物事を捉えることができません。主観とは自分の今の立場から見る、ということですが、その主観によって物事が悪く見えたり先行きが見えなくなるというのなら、立場を変えて同じものを見ればよいはずです。主観が立場に依存しているなら立場を変えれば主観が変わります。物事の見え方が変わればそれだけで打開策が見つかる可能性が高まるはず。大切なのは自分が主観でしかものごと見ていないと自覚することです。言い換えると一度に見えるのは物事の一面だけということです。

正解と多数決

正解は多数決では決まりません。

大多数の人が正しいだろうと主張したとしても、それが正しさの証明と等価にはなりえません。ですが一般的にはみんなが正しいというコトはきっと正しいのだろうと解釈されるのが普通です。

これは誤った帰納法の典型例で、多くの意見の重なる部分には真実が存在するという一種の錯覚です。

そういえば本のテーマにもそういった観点を前面に押し出したものがありますね。有名な投資家が共通して実践している投資方法や思考プロセスを紹介した本がその一例です。

まったく異なるタイプの投資家が、実はある部分においては同じ方法で投資していた、という内容ですが、これは単に状況的に共通していた部分があるだけのことで、何もそこに普遍的真理が存在しているわけではありません。

ブラックスワン

破壊する存在

ブラックスワンとは定説を覆す存在のことです。99%正しいとされてきた定説が、のこり1%の異なる存在によって覆されてしまう、という事件のトリガーになりうるのがブラックスワンです。

異端者

ブラックスワンは異端者です。定説を擁護してきた多数派にしてみれば容認できない存在で、もし認めてしまえば自分たちのしてきたことが全否定されてしまう恐怖に晒されてしまいます。だからブラックスワンは発見されても理解不能のイレギュラーとして葬り去られることが多くなります。

イノベーター

ブラックスワンはイノベーターです。従来の誤った解釈をより真実に近づけるきっかけを与え、人々に思考の進化を促します。イノベーターも異端者も、従来の定説を危機に陥れる点については同質で、その区別はつけがたいものです。

白鳥とswan

日本語で白鳥と呼ばれる鳥は、英語だとswanです。日本名には白いという単語が入っているので文字通り白い鳥ということになりますが、英語には白いという意味が含まれないので白い鳥というのは頭の中のイメージにすぎません。

白い黒鳥

白鳥にはいくつか種類があって、オーストラリアに棲息する黒い白鳥は日本語で黒鳥、英語でblack swanといいます。もし、黒鳥の中に真っ白いヤツがいたら何と呼ぶんでしょう。白い黒鳥、white black swanでしょうか。たぶん白鳥、swanと呼ばれそう。呼び方なんて、いい加減だから。

論理の主張

主張は戦闘開始と同じ

持論を主張するということは、宣戦布告と同じことです。論理を否定する人が必ず現われて攻撃を受けることになるからです。

主張は戦闘開始の合図であるという認識がないと、批判を受けてすぐ感情的に反応してしまうでしょう。自分から戦いの火ぶたを切って落とす自覚を持つことです。

自爆スイッチをつける

論理が正しいことを証明するには自爆スイッチが必要です。その論理が破綻する条件を適切に設定して、論理が都合の悪い事象を無視しないようにします。つまり、潔く負けを認めるための準備と覚悟するということです。

勝ち負けにこだわらない

負けたら負けを認めればいいだけのことです。逆に負けても負けを認めないと進歩がありません。見栄は捨てて負けを認め、新しい道を探して進むのが良いでしょう。

科学の道

まずアイデアから

いわゆる仮説から科学の道が始まります。実験、反証を繰り返してふるいにかけられ、ゴール地点である科学的発見や論理に届きます。

もしアイデアや仮説を唱えるだけで実験も反証しないなら、それは科学的とは言えません。また主張する仮説に合うデータをいくら集めても論理の証明にはなりません。

哲学と形而上学

形而上学 けいじじょうがく

- 哲学の一分野

- 古代ギリシャのアリストテレスに始まる

- 存在論、実在論が根本的なテーマ。

- 物理的な現象を超えた領域を考察する

命題

- 真または偽という性質(真理値)をもつもの。

- 英語: proposition

- 論理学において判断を言語で表したもの

- 数学で、真偽の判断の対象となるもの。文章、式、定理、問題。

- 厳密な意味での「命題」について、「意味」同様に疑問を投げかける哲学者もいる。

- この概念を定義で捉えることは困難。

科学と形而上学

形而上学は正解がないであろう命題に取り組む学問です。そのため科学とは別の分野の学問ということになります。

しかし科学も仮説から始まる以上、証明ができていない状態からスタートする点においては形而上学と同じです。

科学がすべてを解明できると思うのは知的傲慢です。それに対して形而上学は、正解がない問題に向き合う覚悟を求められる学問でもあります。

沼の上の都市

科学は人間の実験と考察という不完全な基礎の上に立っています。例えるなら沼に杭を突き刺して、その上に構造物を築くようなものです。科学に疑いの余地がないのではなく、疑う労力を支払う理由がなくなっているだけとも言えます。

沼の上であっても科学という構築物は人間にとってそれなりの価値があります。ただ、その構造物が何かのきっかけで根本から瓦解することを忘れてはいけません。

40『正義論』(1971)

A Theory Of Justice

著者紹介

ジョン・ロールズ

- ジョン・ボードリー・ロールズ

- John Bordley Rawls

- 1921年2月21日 – 2002年11月24日

- アメリカ合衆国の社会哲学者、倫理学者

- 英語圏の政治哲学の業界は「ロールズ・インダストリー」(Rawlsian industry)としばしば呼ばれる。

- リベラリズムと社会契約の再興に大きく影響。

体制と正義

体制が正義に反するなら改革せねばなりません。効率を重視する過程で正義をそぎ落としていけば、体制は効率よく悪を生み出すシステムと化します。

機会の均等

個人に均等の機会が与えられるなら、資本主義化の競争と格差は容認できます。

社会契約説

市民は自ら自由の一部を放棄して、引き換えに国家の保護と秩序を手に入れるというものです。

社会の原理を選択する

社会を作るにはその基本的な考え方を決める必要があります。

- 功利主義。最大多数の最大幸福。

- 直感主義。市民の直感的判断にゆだねる。

- 利己主義。個人の利益を重視する。

満足のいく主義や原理がなくとも、どれかを選んで社会を作るしかありません。

公正な社会のために

公正な社会を作るための原理は以下の通りです。

- 各人の自由をに折り合いをつける

- 機会が平等

- 利益や利便の不平等を再分配により是正する

- 最弱の人に最大の利益を与える

- 正義が最上位の指針

正義への道:無知のヴェール

無知のヴェールをまとい、社会の在り方を決めるべきです。自分の立場を忘れてこそ立法者は無私の社会づくりができるはずです。

社会制度の存在意義

社会制度の存在意義とは以下の通りです。

- 秩序を与える

- 財産を守る

- 公正な結果を生む

肥満と餓死者

利益の最大化を社会が目指してはなりません。なぜならそれは、多数派が少数派に犠牲を強いる社会になるからです。たとえ得られるパイの大きさが縮小するとしても、飢える人がいない社会が公正な社会であり、肥満した人間を増やしながら餓死者を出してはなりません。

腹8分✕100人=腹800分。

腹12分✕50人=腹600分+腹200分÷50人=腹4分。

公正とは、折り合い

公正とは、折り合いをつけることです。個人それぞれ社会全体のことを視野に入れ、折り合いをつけていくのが良い社会づくりで、そのためのルールが整備されている社会が良い社会の仕組みです。

ボタンの掛け違いを、解く制度

生まれやめぐり合わせといった、当人の力の及ばない要素によって差別が生まれることがあります。社会は制度によってこの種の差別を取り除く働きを求められます。

チャンスを知る

序列は功績で決まります。功績は実力を発揮して残します。実力を発揮するには機会が必要です。機会を得るに機会を認知することが不可欠です。機会を認知する能力こそが、人生を左右するはずです。

ルールと利益

ルールの価値とは、ルールのもとにいる人にとって利益があることです。その利益は直接的であったり間接的であるにしろ、利益の受け手が利益だと認めていることが必要です。残念ながら、自分に利益がないと感じるルールは守られないでしょう。

自分と社会、仕組みを知る

自分がどんな利益を得ているか、常に考えるべきです。利益を得ていると思えば感謝する気持ちになり、そこから自分も感謝される行動をしたいと思うようにもなるでしょう。また、利益を得るための条件を考える時、自分が何を差し出して何を得ているのかを考えることになります。その考えの中では利益だけでなく、公正や公平であるか、ないか、どのようなルールに従って生きているのかを考えることにもなります。つまり、自分と社会の間にある仕組みを考えることで、私たちはより良い生き方を探すことができる、ということです。

助けを借りたい

人が成長するためには、助けが必要です。子供を育てるには親が必要であるように、成長しようとする人には力を貸してくれる存在が必要です。高いカベを乗り越えようとしている人に手を差し伸べて引っ張り上げ、さらに次の高いカベへと後押しする。そういう存在やルール、または制度が豊富にある社会が良い社会です。

吸い上げる社会、自分の人生

今の社会は「吸い上げる」社会です。より多くの資源を吸い上げて利益を得ようとする社会で、そのためのシステムづくりに余念がないといった環境に思えます。吸い上げるのは、人の時間や労力、お金がほとんどでしょう。資本主義社会はお金で動く社会なので、お金がないと生きて行けません。だから、お金をあげるから言う通りに動いてください、という社会です。生きるためのお金を得るために、時間と労力を差し出すことで行動が縛られるだけでなく、働く場所から遠くに行けないという風に場所的に縛られたり、これ以上のことはできないぞと思わされて思考的に縛られる結果、自分を育ててくれた親や地域に恩返しもできないまま、ただ自分が生活するためのお金を稼ぐことに自分の人生の大半を費やすことになります。自分の人生を生きるには、まず思考を自由にし、行動の選択肢を広げ、そして自分の人生を他人や社会に吸い上げられないですむような生きる道を進むしかありません。

構成員の理解が

ルールがその下にある構成員みんなの利益になると理解されれば、ルールは守られます。また、ルールが破られればそれを責めることもできるでしょう。ルール自体に価値があっても、価値があると人間に理解されなければルールは机上の空論と同じです。

弁証法、折り合い

公正が折り合いをつけることならば、その折り合いをつける方法の一つが弁証法です。対立するAとBがぶつかることのない折衷案を導き出す方法を社会の構成員みんなで共有し、折り合いや公正さを生み出すことが大切です。

隠れた優遇

制度を作った人は特定の人を優遇するようにできているものです。制度を作る権利を持った人は利害の一致する集団を優遇する制度を作る傾向があります。

互角の条件

競争の条件が互角であれば、そこに不平等が表れても公正だと言えます。平等な機会があることが、公正な社会というものです。

私の願いは

自分の本性を表現したい、というのが人間の根源的な欲求です。そのためには正義という原理に基づいて行動する必要があります。なぜなら正義に基づいた表現や行動が、見る者に受け入れられるからです。受け入れられない表現は虚しい行動に終わりますが、受け入れられることだけを念頭に置けば、本性を捨てることになってしまいます。

功利主義では

功利主義

- 「最大多数の最大幸福」を原理とする。

- 功利を第一とする考え方。

- 幸福を人生や社会の最大目的とする倫理・政治学説。

- 英国のベンサムやミルによって唱えられた。

- 功利説。

功利主義を社会を作る上での軸にすると、人間を欲求を満たすための社会づくりになってしまいます。できるだけ大きなパイを作ってみんなで分けるようなシステムは、パイの大きさを規定することなく増大の一途をたどります。社会の構成員が倫理や道徳をもって自己の欲求を制御せず、いたずらに利益を最大化しようとすることは、人を消費するマシンに変えてしまうことでしょう。

機会を増やせ

人や社会がよりよく育っていくためには、そのための機会がより多く必要です。人が自分の本性を表現する機会を最大限増やすことが、結果的に利益を生みつつ自由を守れるという、良い社会を作り上げていきます。

不平等を減らそうとするな

不平等を生むのは自由なので、不平等を減らそうとすれば必然、自由が減らされることになります。ゴールとしての不平等が問題なのではなく、スタート時点でも不平等が本当の問題です。機会というスタートラインで並んで立っているならば、レースの勝敗は各自の能力の発揮の結果でしかありません。競う条件を同じにすることが、本当の意味での平等です。

コメント