41『社会契約論』(1762)

著者紹介

ルソー

- ジャン=ジャック・ルソー

- Jean-Jacques Rousseau

- 1712年6月28日 – 1778年7月2日

- フランス語圏ジュネーヴ共和国に生まれ

- 哲学者、政治哲学者、作曲家。

- 政治哲学、音楽理論、言語の起源、教育哲学、文学理論、自伝、植物学などを学ぶ。

自由と人間らしさ

自由を捨てれば心を捨てることになります。また同時に、義務や権利も捨て去ります。

鎖と自由

目には見えない鎖が私たちを縛り、自由を奪います。鎖とは社会制度が作り出す制限のことです。社会が人に与える制限とは時に職業選択の制限であり、その制限をしかたのないものとして受け入れる時、人は社会の鎖につながれてその自由を捨てることになります。

社会契約説

デフォルトは不平等

人間はひとそれぞれであり、それは不平等であるということです。生まれが違えば能力も違いますし、体格も違えば容姿も違います。そこに平等はなく、生来の不平等が随所に見て取れるでしょう。

法で平等に

人間であっても自然の状態で生きるのであれば、動物と同じになってしまいます。法の下の枠組みの中で生活できてこそ人間は安心と安全を得て、その潜在能力を発揮できるようになります。人間は法で保護されてこそ人間らしく生きることができます。

法が自由を生む

人は法に守られることで自由を得ます。また、法に守られているおかげで他人の意志に屈服させられずに済むこともあるでしょう。法が自由を人間に与えるのです。

自由とは

自由とは、ある意志が別の意志を屈服させないことです。

一般意志、善なる社会

一般意志とは善のことです。普遍的に良いとされることが社会の一般意志であり、この一般意志で駆動する社会が良い社会です。

歪めるチカラ

善なる社会を作る一般意志は、その体制の中の大きな派閥によってゆがめられる危険があります。この危険に常に目を光らせて、一般意志が損なわれないように注意しなければなりません。

有用と闇落ち

自分の望みをかなえることに尽力するほどに、自分の理想から遠ざかることになります。自己の欲求を満たすという行為は近視眼的な視点の行動であり、理想のような遠く手の届かないものに向かって進む行為とは対極的な行動になるからです。欲求は満たすほどにさらなる欲求を呼び覚まし、またそれを満足させることに自分のリソースを費やすことになり、結果、自分の欲求に自分自身の人生が飲み込まれていくことになります。欲望という深い闇に自分の人生そのものが落ちていくことは理想という道しるべを遠くに置くことで避けねばなりません。

優先しない

特定の個人や団体を優遇する体制ではなく、全ての人のための体制でなくてはなりません。

自由と平和

人類を繫栄させるのは、平和よりも自由です。たとえ平和でなくとも自由であれば、人はの価値を高めていくことが可能です。

戦う自由

平和よりも自由の方が人を繁栄させる。ルソー。

・・平和の中に引きこもるとダメになる。ひきこもるのも自由でしょうが、耐えられるダメージの範囲内で戦って自由を広げていきたいです。

調和か、紛糾か

国家の状態を示すのが議会のありようです。調和した議論が営まれていればよい状態であり、紛糾するようなら利益を求める闘争であり国情は悪化してということになります。

自由と調和

社会契約論でルソーは、独裁者に対抗する知的な武器を提供し、衰弱した民主主義への活力を与えています。

42『幸福論』(1930)

著者紹介

バートランド・ラッセル

- 第3代ラッセル伯爵

- バートランド・アーサー・ウィリアム・ラッセル

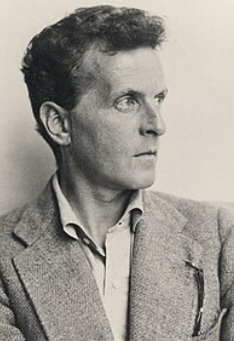

- Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell

- 1872年5月18日 – 1970年2月2日(97歳没)

- イギリスの哲学者、論理学者、数学者、社会批評家、政治活動家

- 貴族のラッセル伯爵家の当主

- 初代ラッセル伯ジョン・ラッセルはイギリスの首相を2度務めた祖父にあたる。

- 名付け親は同じくイギリスの哲学者ジョン・スチュアート・ミル

- ミルはラッセル誕生の翌年に死去したが、その著作はラッセルの生涯に大きな影響を与えた。

- 80歳のとき4度目の結婚をして97才まで生きた。

- 1950年にノーベル文学賞を受賞している。

ウィトゲンシュタインと

ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの才能を早くに見抜き、親交を結ぶとともに、良き理解者として『論理哲学論考』の出版などを支援した。

好きになる努力

何かを好きになるのは自然にできる場合もありますが、ほとんどは努力しないとなれません。何もしないで好きになれることなど稀です。

好きと努力

何もしないで好きになることは、ほとんどありません。上手くなろうとして上手くなるように、好きになろうとして好きになるのです。

ラッセルの若い時

ラッセルは思春期に自殺ばかりを考えていました。思いとどまったのは数学が好きという気持ちでした。それから年を追うごとに幸福になっていき、その人生が幸福論を体現したものになりました。

まずは

自分自身に捕らわれないことが、幸福への第一歩です。自分を忘れてはじめて幸福になれます。

内省と幸福

内省とは自分と向き合うことで、自分を意識することです。他人と自分を切り離した思考では、幸福からは遠ざかります。

自然な感情

自然な感情を抑圧すれば不調和が生じて、さまざまな不健全な思考や行動に現れます。内心では葛藤がおこり、それに対処するために能力をさいて、外的な目標を達成することができなくなります。

有害な努力

自分の感情をコントロールしようとすることは、多大な労力を必要とします。そのせいで自分の大半の心を失ってしまいます。

感情は自然にまかせ、努力は意図的に行う。感情を意図的に制御すれば不健全で不自然な人間になり、幸福からは遠のきます。

傷つけない

自分も他人も害さないことが唯一の行動規範であり、幸福への道です。

不幸な気持ち

自分が住んでいる世界の楽しくない部分のことばかりを考えるているから、不幸な気分になってしまいます。

トラウマと不幸

子供のころに何かに満足できなかった記憶がその人を不幸にする心理的な要因となります。

競争と不幸

人が恐れるのは食いっぱぐれることではなく、他人に何かの点で後れをとることです。

知性と幸福

幸福のためには知的な好奇心が必要です。金儲けのためだけに生きても幸福は得られません。

達成と努力

何かを達成することが幸福なのではなく、目標のために進んでいる事自体が幸福なのです。結果の出ない努力でも人を幸福にするには十分です。

不足と幸福

何か足りないものがあるからこそ、人はそれを得ようと努力して幸福になれます。もしも完璧な人がいたら、それは不幸に過ぎないのかもしれません。

退屈と幸福

退屈に耐える力が幸福になるためには必要です。実りのある単調さを受容することが幸福への道になります。

退屈と戦争

人は退屈を思いのほか恐れています。退屈を避けるためなら戦争まで起こしかねません。

実りある単調さ

自然と親しむ時間は深い満足を与えてくれますが、刺激の強い賭け事などの娯楽は長続きしません。自然が身近にあるということは幸福が身近にあるということです。

不幸の原因

評価と自己評価

自己評価は高いのが普通で、他人からの評価を知ると不満になりがちです。他人の欠点はよく見えますが、自分の欠点は都合の良い解釈でなきものと考えてしまうからです。

失敗への反応

失敗に驚く人は不愉快になります。自分の能力の高さを信じているために失敗を受け入れることができないのです。

虚栄心と権力欲

人から良く思われたいという気持ちがあれば、自分の欠点から目をそらして都合の良いことだけを受け入れるようになるでしょう。逆に都合の悪いコトは他人のせいにして、平気で人を傷つけます。権力欲があれば他人を常に下に見て、自分が他人を思い通り使うことばかり考えるでしょう。それは人を不幸で自分の幸福を作っていることになります。

中間地点にある幸福

努力をプラス極、あきらめをマイナス極とすると、幸福はその中間点にあります。

幸福の根源は、幸福になろうとする努力そのものです。幸福というゴールはなく、幸福という道があるのです。

恋愛感情

好きでいる事そのものが幸福をもたらしてくれるので、必ずしも恋愛対象が直接幸福をもたらすわけではありません。

是認

親しい人から生き方や世界観を是認されないと幸福にはなれません。

成功への反応

成功に驚くくらいがちょうど良いのは、自分への期待が高すぎない方が良いということです。

親になる

子供が生まれることで、自分が生命の流れの一部であること実感できます。

仕事と自尊心

自分の仕事に誇りを持てることが幸福の条件の一つです。自尊心をもたらしてくれるのはやりがいのある仕事です。

半分は自分に

幸福になる要因の半分は自分自身の中にありますが、残りは外部にあります。つまり、自分だけでは幸福になれず、しかし自分の努力なしには幸福にはなれないということです。努力は幸福の必要条件ですが十分な条件ではないのです。

43『これからの「正義」の話をしよう』(2009)

著者紹介

マイケル・サンデル

- マイケル・ジョゼフ・サンデル

- Michael Joseph Sandel

- 1953年3月5日

- アメリカ合衆国の哲学者、政治哲学者、倫理学者。

- ハーバード大学教授

- ミネソタ州ミネアポリス出身

- 共通善を強調するコミュニタリアニズム(共同体主義)の代表的論者

- 1981年(28歳)、オックスフォード大学から、Ph.D.(博士号)の学位を授与される。

- ハーバード大学政治哲学の教鞭を取った。

- 日本生まれのアメリカの社会学者キク・アダット(Kiku Adatto; 日本名だが、日系でもモンゴロイド系でもない)と結婚し、2男をもうける。

- 民主党のアメリカ大統領ビル・クリントンの要請により、意見具申をした。

- 2002年から2005年まで、ジョージ・W・ブッシュ大統領が設置した生命倫理委員会(The President’s Council on Bioethics)の委員を務めた。

正義と判断

正義には判断がつきまといます。判断を以下にするかは道徳の問題でもあります。正義のもとに判断を下すには、自己の道徳的信念が整理できていなくてはなりません。

便乗値上げ

2004年にフロリダを直撃したハリケーンチャーリーは、多くの便乗値上げを生み出します。商品価格、修理代金、宿泊料金など、災害発生直前の数倍に跳ね上がりました。資本主義の社会では当然の出来事だととらえる人もいましたが、一般の消費者は怒りをあらわにします。正義ではない行いに対する怒りが湧きおこったのです。

誰の利益を

社会が誰の利益を重視するかが問われていました。災害で苦しむ人が多い中で、様々なサービスの価格設定を供給者の利益を重視する形で行うのか、それとも被災者の利便を重視するのかという問題です。

助け合える社会

困難な状態で助け合える社会が良い社会で、災害時の便乗値上げはこの助け合いの社会の理念に反する、いわば不正義ともいうべきものでした。

困難と助け合い

効率な生産活動のための社会システムではなく、また正義や平等の信念でもなく、困ったときに助け合えるという単純なことが社会の価値です。

アリストテレスの言語

我々が言語を与えられた目的は、何が善であるかを表現するためです。都市国家の中でのみ人は人らしい生活ができますが、その都市国家のあり様を決めるために個人が声を上げる権利は国家が認めるべきものです。

国家と美徳

国家の目的は国民の美徳を養うことだとアリストテレスが言います。個人のあり様に自由を認めつつもあ、個人への美徳や道徳を示すことを避ける国家は不健全と言えます。

個人の自由と

個人の自由に相容れないものとして挙げられるのは、連帯や忠誠、政治的義務です。個人は国家から切り離して存在できない以上、完全な自由や個人主義もまたありえません。

世界とのつながり

個人は真空に発生するものでは、誰かとのつながりをもって生まれてきます。そして生きていく中でも人とのつながりを育くんでいきます。個人の完全な自由を成し遂げるにはこれらすべてのつながりを切り捨てる必要がありますが、それはしてはならない行為であり、自己の存在の起源を否定するものでもあります。

道徳的方向性と社会

社会には道徳的方向性が必要であり、それを失って進めば反感や反動を生んで危機に陥ります。

政教分離

歴史的に偉大な指導者は宗教的な動機に支えられていました。政治と宗教を切り離すべきという主張はつねに根強いですが、道徳的価値観を宗教が与えてくれるなら、政治活動に宗教の価値観が影響することはむしろ望ましいことです。少なくとも、道徳的価値観を持たない政治家に率いられた国家の末路は破滅的なものになると歴史が多くの証左を残しています。

政治とカネ

経済的な目標を掲げる政治には、国民に人生の価値を示す力はありません。生きる支えになることはできても、幸福の内に生きる道を示すことはできません。

正義と評価

正義のあるべき姿は分配の正しさだけではなく、正しい評価の方法の中にも見て取れなくてはなりません。

手段や商品

人間を何かの手段に用いたり、商品にしてはなりません。道徳的な立場を忘れた行為は必ず当事者同士に不和を生み出します。

計算を超える

道徳や人の価値は計算を越えたところおくべきです。さもないと、人の命さえ計算上でコマのように切り捨てられてしまいます。道徳的理論という高次元の思想に人間の価値を見いだすことで、計算の呪いから脱出できます。

葛藤こそ哲学

異なる信念がぶつかり合うところで哲学が磨かれます。信念をより高次元へと導くのは、要領でも計算でもつじつま合わせの偏見でもなく、何が正しいかを道徳的観点から探る姿勢です。

44『存在と無』(1943)

著者紹介

サルトル

- ジャン=ポール・シャルル・エマール・サルトル

- Jean-Paul Charles Aymard Sartre

- 1905年6月21日 – 1980年4月15日

- フランスの哲学者、小説家、劇作家。

- 実存哲学の代表者。

- シモーヌ・ド・ボーヴォワールは内縁の妻。

- 右目に強度の斜視

- 左目を1973年に失明した。

- ノーベル賞を辞退した最初の人物

- 『存在と無』などの思想を、小説『嘔吐』、戯曲『出口なし』などで表現した。

自由と責任

人間は自由に生きたいとという願望がありますが、それは責任を伴う人生になります。自由であればあろうとするほどに、より重い責任が自分にのしかかってきます。自由とは別名が責任という、いわば呪いの一種です。

責任を強いられる

人間は世界に拘束されて生きています。自分の責任をとることを強いられている自分に気づくとき、その責任という束縛から全く逃れられないということを思い知ります。

存在と行動

存在して行動するのではなく、存在と行動は同義です。行動しないものは存在していないのです。

本質が無

人間には本質はなく、突き詰めていくと人間の内側に見られるのは無です。しかしこの無には大きな価値があり、無があるからこそ自由や望みが生まれます。

望まなくともあなたのもの

戦争に駆り出されたとしても、その戦争はあなたの戦争です。脱走することも自殺することも自由であるから、戦争に参加する限りはあなの意志で選択したことになります。ここにも呪われた自由が存在します。あなたはあなたの戦争に対して全責任を負わされます。

宇宙の捨て子

あなたはこの宇宙に捨てられた子供です。生まれることを選んだわけでもなく、あなたを作る意志があなた自身にあったわけでもありません。

自分の存在の意味を選ぶ

生まれた人間にできることは、自分の存在の意味を選ぶことだけです。他人が決めるのではなく、自分の存在の意味は自分が選ぶのだと理解してください。

目標とクソ真面目

自分の存在の意味を自分で選ばなければ、他人が与える目標に向かって行動することになります。くそまじめな精神で、与えられた目標に進むことが極めて重要だと自らよろこんで誤解します。

自由とは

自由と選択

自由とは選ぶことで、何かを獲得することではありません。何をを得ることで自由が生まれるのではなく、選べることそれ自体が自由です。

成功と自由

成功することは自由であることの必要条件ではありません。成功した人だけが自由になれるワケではなく、選択できるということを認識して選べることが自由です。

大切が欺瞞

人は自己欺瞞の中に生きがちです。自分の思考や行動が重要であるとか普遍的な価値観に基づいていると考えようとする傾向がありますが、それらは自己欺瞞です。

同一性と可能性

人間は自分の中にあるものに従い、またのその延長線上を進もうとします。逆に自分の中に全くないものを試そうとすることはほとんどありません。今までと同じことをするか、思ってもいなかったことを始めるか、そのどちらかによって人生の進路が決まります。

テレビの優位性

テレビは一見、インターネットに比べて情報の幅が狭いと思われがちですが、実際にはインターネットよりも幅広い情報を提供してくれます。インターネットは検索者の意図や好みに沿って情報が集められるのに対し、テレビは受動的に情報を受け取ります。インターネットは間口の狭い情報を掘り下げるのが得意な一方で、検索者が意図しない情報を見せるのが苦手です。受動的であることは意外にも可能性を広げることでもあるのです。

欺瞞と真実

真実から目をそらすことが欺瞞であり、いわば臭いものにふたをするという考えですが、それは他人だけでなく自分自身すら騙してしまい、見てはいけないものがまるで存在していないかのように思われます。都合の悪いコトから目をそらすのは、自己欺瞞と呼ばれる行為です。

自由という重荷

自由でいるこには責任や負担が伴います。自由を捨てて自己欺瞞に逃げ込む人は、いつの時代も後を絶ちません。

本来性

人間のありのままの姿を本来性と呼びます。自然な状態よりはむしろ意識的な行動によってその人は本来性を獲得します。

恋愛と所有

恋愛は相手を所有したいという欲求にかられます。互いに相手を所有する関係であり、自分を物としてとらえて相手のモノとしたいと願います。また相手にもそれを望みます。

サルトルとボーヴォワール

サルトルとボーヴォワールは互いに目と鼻の先にあるアパートに暮らしていて、毎日数時間を共に過ごしていました。二人の著作のアイデアがどちらから生まれたものであるかを区別するのは難しいと、二人ともが言っています。

45『意志と表象としての世界』(1818)

著者紹介

ショーペンハウアー

- アルトゥール・ショーペンハウアー

- Arthur Schopenhauer

- 1788年2月22日 – 1860年9月21日

- ドイツの哲学者

- 現在のポーランド生まれ。

- ヘーゲルに対抗意識を持つが、晩年まで世間から評価されなかった。

表象

- 1 象徴。シンボル。象徴的に表すこと。「解放された精神を—する造形」

- 2 哲学・心理学で、直観的に心に思い浮かべられる外的対象像。知覚的、具象的。心像。

表象としての世界

人が見ている世界やモノは、見ている人の内部にあるものの影にすぎません。人はものをありのままに見ているのではなく、ありのままの自分をその外部に投影しているのです。

目はプロジェクター

自分の内面を人は世界に投影します。目はプロジェクターとして機能する面があります。

意志

ショーペンハウアーの言う意志とは、生きる活力がはけ口を求めているということです。意識的な行動の根源というものではありません。

行為の意味

人の純粋な本質がその行為に現れます。人格に矛盾した行動はとれません。また私たちの行動の理由は不明確なままであることが多く、それでいて人は自分の意志に従って行動していると思い込んでいるものです。

欠けている

欠けているということが力の根源です。無い、という自覚があるからこそそれを埋めようと行動します。欠けていることは力を生み出します。

無形

形のないものに共感できるのが教養です。無教養であるほどに、実体のあるものに気を取られます。ものや構造物の向こうにある実在に気づくことのない生き方は幻想の人生です。

個人の意志

個人の意志の重要性は高くありません。全体を動かす一般意志に比べれば、こだわるほどのものではありません。

混然一体

個別のものではなく全体が統一されたものと考えるとき、人は平穏にたどり着くことができます。善と悪や苦悩と快楽、自分と他人など、個別に切り離された考え方では因果性や制約から解放されません。

自然を眺めるとき

自分が溶けてなくなるような感覚を、自然の風景を眺めるときに得られますが、その時自身が純粋な主観の存在として感じることができます。切り離された個ではなく、全体の一部として意識ある存在なのだと自覚できるようになります。

自我という束縛

自分というものに捕らわれている限り自由になることはできず、統一された世界をありのままに受け入れることはできません。自分について思い煩っている間は、想像の中で不変のイデアを見ることはできません。

46『あなたが救える命』(2009)

著者紹介

ピーター・シンガー

- Peter Singer

- 1946年7月6日 –

- オーストラリア・メルボルン出身の哲学者、倫理学者。

- モナシュ大学教授を経てプリンストン大学教授。

- 専門は応用倫理学。

- 功利主義の立場から、倫理の問題を探究

- 著書『動物の解放』は、動物の権利や菜食主義の思想的根拠として、広く活用されている。

- 『ザ・ニューヨーカー』誌によって「最も影響力のある現代の哲学者」と呼ばれ

- 2005年に『タイム』誌では「世界の最も影響力のある100人」の一人に選ばれた。

- メルボルン大学出身で法学、史学、哲学を学んだ。

- 両親は第二次世界大戦の前にウィーンから移住したユダヤ人で母は医者、父は茶、コーヒーの輸入業を営む。

助ける理由

目の前の人を助けられるなら必ず助ける、というのはすでに幻想かもしれません。目の前であっても助ける理由が無ければ人は動きません。たとえ命の危険があっても自分のせいではないとか、自分に助ける義務はないとか、誰も助けないんだったら自分も助けないという姿勢です。唯一積極的に動くのは、自分が助けなかった場合に責任を問われる時だけなのかもしれません。

自分が困るから助ける

自分のためにしか動けなくなった人は、生きる価値の低くなった人かもしれません。誰が生きる価値を与えるのかは不明確ですが、少なくとも生きていて欲しいとより強く、より多くの人に思われることは生きる価値の裏付けに、少しはなるはずです。

関係ない

関係ない、きりがない、義理が無い、そういう言葉が頭に浮かんで人助けの提案は却下されがちです。人が人を助けるのに理由が求められるだけではなく、得があるときだけ動くというのは、悲しいかな現代社会の常識になっている気がします。

助かるはずの命

病気で弱っていく子供を、お金がないという理由で病院につれていけない親の気持ちはどういうのもでしょう。飢えて体に深刻なダメージを受ける子供を見ている気持ちはどうでしょう。発展途上国の貧困と、先進国のそれとはレベルが違います。命の危機に見舞われないでするむ人が裕福な人だとしたら、先進国に貧しい人はほとんどいないことになり、逆に発展途上国はほとんどの国民が貧困に苦しんでいます。

寄付という義務

裕福な人は寄付をして貧困で窮地にある人を救う義務があります。寄付はボランティアではなく、譲れる富を持った人たちの義務であり、その義務を全うしないことは罪と言えます。

余剰的な富

生活に支障のない富があるなら、それ以上の富を貧困に苦しむ人に提供する必要があります。そのような教えは洋の東西をとわず、さまざまな宗教の聖典の中に数え切れないほど多く記述されている普遍的な世界観に立脚しています。また貧しい人には富を裕福なものから譲り受ける権利があるとも言えます。

寄付は自由か

目の前でおぼれている子供を見て助けようとしない大人が、行動選択の自由を主張すれば頭のオカシイ人だと思われるでしょう。自分に助けられるかどうかが問題なのであり、自由意志の問題ではありません。

行動を起こす条件

一人を助ける

人が助けようと行動を起こすときは、一人を助けようとして動きます。集団を自分一人で助けようと思う人は少ないでしょうが、一人だけならと考える人は多いでしょう。

身近な人を助ける

他の地域の人よりも、より自分の身近な人に対しての方が助ける行動を起こしやすいものです。

焼け石に水

自分の寄付や行動が無駄ではないと思えることも、行動を起こす条件の一つです。自分の寄付が大海の一滴にすぎないとしたら、寄付をするというモチベーションが湧きおこりにくいはずです。

匿名より実名

寄付は匿名が尊いとされがちですが、実名で寄付するほうが寄付する側のモチベーションが上がりやすく、また連鎖的な寄付を誘発する可能性を秘めています。

感情的な反応

寄付を感情的な反応にまかせてはいけません。心を動かされないと寄付をしないというなら、それは最初から動かないと決めている人の言い訳です。自分の窮地に他人が感情を動かされないから、という理由で行動しないとしたら、あなたはどう感じるでしょうか。

思い出と行動

自分が苦しい時に助けてもらえなかったという記憶は根強く残ります。自分が苦しい時にそっぽを向かれたのに、なぜ自分が人を助けなくてはいけないのか。まるで恨みにも似た感情が人を縛って行動させません。人に期待することがばかばかしいと思うことが、自分も人から期待されたくないという思考と行動選択につながっていきます。ではどうすれば自分は人から助けられ、また人を助ける行動を実行に移せるようになるのでしょうか。要は心の姿勢、とでも表現すべきものでしょうか、自分のスタイルを堅持することです。助られるものを考えなしに助けるという姿勢です。理由を求めた時点で、人助けという行動にはすでに強いブレーキがかかっています。

無駄と影響力

人が行動を起こすかどうかは、期待できる影響力の大きさによります。例えば投票に行くかどうか、寄付に応じるか、言って理解されるかどうか、など。影響力が期待よりも小さい場合、「無駄だ」と感じてthe End、です。

お金の使い方

何にお金を使うかは、寄付をすかどうかと同じような意味合いを持ちます。人助けにつながる経済的な思考を身に付けることで、浪費することは少なくなるでしょう。

自分の子供の学費と

他人の子供の命を救うために自分の子供の学費を使う親がいるでしょうか。いるわけない、というのが先進国に住む人間の考え方でしょう。しかし命の危険にある人を救うのに大したお金が要らない場合、学費に使う予定だったお金を使うことは、とても人間として素晴らしい行動であるはずです。

浪費という罪

宇宙旅行に2000万ドルをかけ、豪華なヨットに二億ドルを掛けるような浪費で、いったいどれほどの貧困に苦しむ人を助けられるのかを考えれば、嘆かわしい愚かさだと思えるはずです。

余剰収入をすべて寄付する夫婦

46000ドルで一年を暮らすと決めているある夫婦は、それを越える収入の全てを寄付しています。寄付をすることはとても幸福だと感じるものだそうです。

あなたを幸福にするのは

仏陀の言葉に、良い行いを繰り返せば心は喜びで満たされる、というものがあります。良いコトをしたという実感は人を幸福にします。

世界をより公正に

人が社会に貢献しつつ自らも幸福にする指針とは、世界をより公正な場所にするために尽力することです。

47『エチカ』(1677)

著者紹介

スピノザ

- バールーフ・デ・スピノザ

- Baruch De Spinoza

- 1632年11月24日 – 1677年2月21日

- オランダの哲学者。

- デカルト、ライプニッツと並ぶ17世紀の近世合理主義哲学者

- 哲学体系は代表的な汎神論

- カント、フィヒテ、シェリング、ヘーゲルらドイツ観念論やマルクス、そしてその後の大陸哲学系現代思想へ強大な影響を与えた。

- スピノザの汎神論は新プラトン主義的な一元論

- 生前のスピノザ自身も、無神論者のレッテルを貼られ異端視されている。

- スピノザの肖像は、1970年代に流通していたオランダの最高額面の1000ギルダー紙幣に描かれていた。

隷属と感情

感情に支配され人は運命に隷属している人です。自分自身が自分の権利の下に思考し行動していないからです。

無神論の異端者

スピノザは二十代で無神論的な思想を理由にユダヤ教会から破門されています。スピノザの著作は当時の神と宗教に支配された世界観に挑戦するものだったのです。

神と根拠

スピノザが目指したのはより根拠のある考え方を示すことで、それは神の否定を意味するものではありませんでした。しかし神の存在を排除した思考は、当時の世間には許せるものではありません。

偶然とは

原因の秩序が分からないために、ものごとが偶然に思えます。偶然は因果関係の認識不足です。

自由と原因

自由とは、原因を持たないということで、逆に原因があるなら束縛されているということです。理由も根拠も後ろ盾も必要ないのが真の自由です。

自然とは

自然は何の目的も立てません。何も意図しないのが自然ということです。目的とはかけているもの、つまり不完全性を補う意志の現われです。完全であるものには目的も意図もありません。

勝手な二元論

善と悪、美と醜、理性と欲望など、人間が世界の中心であるという思い込みが生み出す二元論に満ちています。人間は自分の好みや都合で物差しを世界に対してあてがっているのです。

精神と肉体

精神と肉体も二元論の一種になりますが、二つを分けて考える時は感情の出所が不明確になります。人間は感覚や身体的機能を総合的に活動させた結果、さまざまな感情を生み出しています。

相殺する感情

感情を制御する方法は相殺することです。憎しみは愛で、悲しみは喜びで、怒りは楽しさで相殺できます。

感情が毒

思考の妨げになる感情は有害であり、時には悪になります。感情とは自分の外に対する反応であり、その反応である感情が自身の思考を害することのないよう制御されなくてはなりません。

善の解釈

人は正しいことをするのではなく、したことを正しいと解釈しています。善についても同じで、良いことだからしているのではなく、したいからしているだけです。

知性の成長

知性の成長を妨げるものは、何であれ善ではない証明です。人は知性を高めることで善に近づくことができます。

衝動を抑える

感情による衝動を抑えることができないのは知性が不足しているからです。酔っ払いやわがままな子供、自分勝手な行動で他人を傷つけずにはいられない人たちのことです。

感情の分析

感情を分析すれば感情を制御することが可能になります。特に強い感情である怒りや嫉妬、憎悪などはその実態を分析することで対処または制御することができます。

愚かな人

欲望に駆られて心を乱し、自分を知ることしないのが愚かな人です。

株と愚かさ

株の売買の動機は欲望であり、それを否定することはできません。株式市場は現代の資本主義社会の中枢であり象徴でもありますが、そこで財を成すことは容易ではありません。人が欲望を動機として行動する時、どうしても心が乱れて値動きをはじめとする現実を正確にとらえることができません。いたずらに反応して動揺し、必ずといっていいほど自滅の道をたどります。株で勝つことは自身の愚かさとの一騎打ちの闘いとも言えます。

スピノザの神

アインシュタインの言うスピノザの神とは、この世を統べる法則そのものである実在を指します。アイドルのような偶像化された求心力の象徴ではありません。

48『ブラック・スワン』(2007)

著者紹介

ナシーム・タレブ

- ナシーム・ニコラス・タレブ

- نسيم نيقولا نجيب طالب

- Nassim Nicholas Taleb

- 1960年 –

- レバノン系アメリカ人の作家、思想家

- リスク・不確実性の研究者

- ウォール街でデリバティブトレーダーとして長年働き

- ヘッジファンドの経営を経て

- フルタイムの研究者と作家になった。

- 天才トレーダーとしても知られ、2008年のリーマンショックなどの金融危機で成功している。

- 稀な出来事に賭けて大きな利益を上げた手法から「カオスの帝王」と称えられている。

- 研究者としては主に、脆弱性の測定・予防とモデル誤差について取り組んでいる。

- 作家としては、実践者の立場として、理解していない世界での行動方法を提唱している。

法則への餓え

私たちは法則に飢えています。なるべく世界を単純にとらえるためには法則は欠かせません。法則は私たちの思考の量を減らしてくれるのです。

ブラック・スワン

白鳥は白い。しかし黒い白鳥が見つかった。白鳥とは何だ。白くない白鳥は白鳥ではないという考えは思い込みにすぎません。

法則を覆すたった一つの例外がブラック・スワンです。法則の破壊者であるブラック・スワンは、ときに新しい次元の理解を示すものであり、また同時に、従来の理解を木っ端みじんする恐ろしい爆弾でもあります。

衝撃、からの滑稽

あらゆる予測に反して起き、強い衝撃を与えるのがブラック・スワンです。にもかかわらず、いざブラック・スワンを目にすると後付けの説明を始めて、まるで以前からその存在を知っていたとでも言うように振る舞う人が出てきます。それは滑稽で見方によっては浅ましく恥ずかしい行為です。

説明の源

ブラック・スワンはほとんどすべての歴史の転換点に見いだせるため、変化の象徴として取り扱われます。ターニングポイントに現れるブラック・スワンで、たいていの変化はそれらしく説明することが可能です。

思考の死角

人間の脳は既知で明白なものに焦点をあわせることが多く、特に法則めいた話には強い印象を持って記憶します。そのためブラック・スワンの出現は常に人間の思考の死角を突いた事件になります。

不確実性の排除

リスクを避けようと不確実性をなきものにしようとする試みが行われますが、神でもない限りすべてを確実や必然性の中に押しとどめることはできません。それでも不安や危険を遠ざけたい人間は、幻想的な確実性にしがみついて不確実性を排除した気になりたがります。そこにいつか出現するブラック・スワンは、確実性という砦の中に飛び込んでくる砲弾です。

わからない、が大切

好きなものを良いものと思いたがるのと同様に、分かっているものを大事なことだと思う傾向が人にはあります。しかし分かっていないことのなかにブラック・スワンのような思考の転換点があるのですから、実はわかっていないことのほうが大事なのだとも言うことができます。

ブラック・スワンの誕生

ブラック・スワンを生み出しているのは何でしょうか。一つには人間の思い込みがあるでしょう。思い込みとは理解が完成しているという誤解であり、誤解であることを告げるものがブラック・スワンです。つまり理解したと自認した瞬間にブラック・スワンは誕生しているのであって、それが目前に出現するのを待っているだけです。

わからない耐性

人間は分からないという状態が嫌いです。だからこそ理解に努めるのですが、その努力にも限度があります。限度の高低は個人差が大きく、理解をすぐにあきらめる人も多いでしょう。いかに分からないという状況に耐え続けて思考を止めないかが、理解への唯一の道です。

〇〇しなさい

〇〇しなさい、とはよく言いもするし、言われもすることでしょう。しなさい、という言葉の裏には指令を出している人の支配欲がありますが、指令者は我欲ではなく良い結果のためであり、それは被指令者のためでもあると考えるでしょう。しかし実際には〇〇しなさいと言った瞬間から服従を期待するのみで、結果については自分で責任を負うつもりは無いことが多く、むしろ結果について責任を持つのは非指令者のやり方のほうだ、と考えているものです。つまり、〇〇しなさいは、お前が結果を出して私に捧げよ、といっているようなものです。

無知の三つ子

今、理解している

実際よりも良くわかっているつもりになる誤解が人間の頭を支配しています。

以前から、分かっていた。

出来事が起きた後で、それを知っていたという気になりたがります。

これからどうなるか、分かっている。

統計や理論を知ることとで、これから起きることを理解しているという気になる傾向が人間にはあります。

真実

ごくまれな

ブラック・スワンの出現時は、その希少性がうたわれて既存の理解が保護されます。また、ブラック・スワンの存在を予測することの困難さを主張するパターンもあります。

過去は未来を語らない

今まで普通だったことがこれからも続くとは限りませんし、過去をパターン化してみても未来予測に当たる保証はありません。

イレギュラーもレギュラーのうち

普段通りや普通であることが、そのものの全てではありません。極限状態や異常な状態で起こる現象も、そのものの本質を表しているので、極まれな結果を排除して考えることは真実の理解から遠ざかることです。

一変と当然

キリスト教やイスラム教は爆発的に世界に広まりましたが、事前にそれを予測できた人はいないにも関わらず、普及した後は当然のように昔からあったものと見なされました。価値観や世界観ですらその変化を驚きで迎えられるのは短期間であり、その後は当然のように受容されることになります。コロッと変わるくせに不変の定説のように扱われます。

クリスマスの七面鳥

七面鳥は毎日エサをくれる人間に好意をもっているかもしれませんが、その好意はクリスマスが近づけば裏切られることになります。日常が続くと思うのは自由ですが、恐ろしい出来事も日常に最初から含まれているのかもしれません。

危険とチャンス

危険を避けてチャンスをつかめれば、それにこしたことはないでしょう。しかし危険を避けるほどチャンスからは遠ざかり、チャンスに近づこうとすれば危険にも近づくことがほとんどです。危険を避けてチャンスをつかむのは至難の業ですが、目指さないわけにはいかないのが人生です。

普通という最悪

日常のフツウが最悪の結果へと続いている可能性は否定できません。フツウが変化のない平穏を約束しているというのは思い込みにすぎません。

はじめてのタイタニック

難破しそうになったことは一度もないと船長が語ったその五年後、タイタニックはその船長の操船で沈みます。大惨事は誰にとっても初体験になるはずです。

身構える

自分の経験から全体を理解していると思い込むのはある程度は仕方がありません。そこでできることは理解できていないことを示す何かが出現したときに受容する心の余地を残しておくことです。言い換えれば、実は少し違うのかもしれない、とせめて心の片隅で常識を疑っておくのが良いということです。

少数を排除したら

常識を覆すような少数の事例を排除してしまうと、より真理に近づく機会を失います。常識にしがみつくよりも、きっかけがどんなに不都合でもより正確な理解を得ることで自分を助けることができるはずです。

注意すべきは

わからないこと、まれに起こることに注意を向けるべきです。しかし頭を使うのが嫌いな人はその逆ばかりをしています。

確実性を好む

私たちは確実性を望みますが、不完全な情報に囲まれた状態で生活する限り必ず不確実なことが発生します。不確実性を排除していくと残るのは削りきった鉛筆の芯のようにポッキリ折れやすい頼りないものです。

ニセの説得力

どう生きれば

どう生きれば良いか分からないのは普通でしょう。明確な答えを提示し続けてくれる人などいないはずで、いたとしてもそれは提示する側の人の都合や好みに過ぎないはずです。自分が生きるべき道を自分で見つけるには、あまりに世界は漠然としており、だからこそ自由とその活かし方に悩みます。

定年延長しません

先日職場で定年を迎えた労働者が雇用を延長しないと宣言したところ、上司や同僚から責められました。人手が少なく新しい人を回してもらえない状況で辞めるのかという理由でした。まずおかしいと思ったのは個人の人生の選択に口出しすること、まして不平を自分たちの都合で述べることです。それはただの甘えでしかなく、人手が少ないはやめる人のせいではありません。文句を言う人にありがちなのは、自分たちは十分以上に働いているという思い込みです。もっとできることがあるとは考えていないので不平を当然のように口にします。もっとできることを探してやる姿勢の足りない人たちに付き合うと、人生ををその人たちに浪費されてしまいます。どうせ浪費するなら自己都合で浪費したいものですが、他人は人の浪費は許せないものかもしれません。

私は共有財

なぜか自分が他人の共有財産として認知されている場合があります。職場での労働力としての自分はその典型的な例でしょう。個人としては労働力を提供するその対価として賃金を受け取っているのですが、周囲の上司や同僚の認識は他人の労働力を自分たちの共有財産であるようです。つまり他人の労働力もある程度使ってよい、という認識ですが、労働を提供するかどうかはあくまで個人と会社の関係性の問題で、その後で労働力の共有があります。そのあたりの順序を履き違えないようにしないと、他人を自分の支配下に置いているような錯覚に陥る可能性があります。

不完全な情報

例えば論文などを完璧に近い情報だとすると、世間一般に出回る情報は不完全な情報です。大事なのは完全な情報を求めることだけでなく、不完全な情報に対してどう行動するかです。完全な情報を自分で作り上げるのは困難ですし、不完全な情報を使って望む結果を求めるのも難しいでしょう。それでも、幸せな人生を送るためには情報との付き合い方は大きなカギになることは間違いありません。

真実と多数決

支持者が多いからと言って真実であることの証明にはなりません。真実はあらゆる否定をぶつけても跳ね返せるものです。

理論化という病気

事実や現象を見ると、たいていの人はすぐに説明をつけたり何かの論理に当てはめようとします。これをしてしまうと真実のはるか遠くに腰を下ろすことになります。

科学が道具

科学は本来、世界がどのようなものであるかをは明らかにするためのものですが、実社会においては人間を気持ちよくするための道具になっています。科学の目で世界を見るのではなく、自分の都合をよくするための科学を求めます。

なぜですか

なぜですか、と気軽に聞いてしまうことが良くありますが、例えば個人的な事情や理由を尋ねるなら答えるのは容易かもしれません。しかし出来事や現象の原因についてもなぜですかと気軽に尋ねることも少なくないでしょう。特に専門家と言われる人が目の前にいるなら、聞かずにはいられないのものです。ただ専門家といっても素人よりは理解が深いというだけであり、出来事や現象の因果関係を正確に理解して言語化できるとは限りません。むしろ分からないことの方が多いはずなのですが、それでも聞かれれば原因や理由を答えるでしょう。それは専門家であるという自負と、自分の説明が正しいと証明までは求められないだろうという油断があるのかもしれません。

過大と課題

自分たちの理解を過大評価しがちなのが私たちです。単にものを知らないだけなら学べば済む話ですが、自分の理解を過大評価していることで誤解を生み、そこから間違った言動を発します。私たちの課題は自分たちのの理解への過大評価と真剣に向き合うことです。

自信過剰

人間は生まれつき自信過剰であり、それは生成ん的に幼いほど顕著に現れます。自分の力や知識を過大に評価したがり、自己の万能感が強いという側面は、知性を高めることで抑制していくべきです。

予定の2倍

楽観的な人が課題の達成までにかかる時間を見積もると、実際に必要であった時間の半分程度に見積もります。悲観的な人であっても80%程度を見積もり、自身で設定した締め切りには間に合いません。

未知は見積れ

予定をオーバーしてしまうのは未知の要素を見積もりに入れることができないからです。既知の情報のみで予定を立てれば、当然未知の出来事に遭遇した分だけ遅れが出ます。

楽観✕2

課題をこなすのに必要な時間を正確かつ最速で見積りたいのなら、楽観的に考えた期間を二倍するとよいでしょう。二倍することで未知の出来事に対応する余裕ができます。

無計画なアイデア

考えるよりも実行してみるほうがアイデアは出やすくなり、また斬新で価値の高いアイデアにもなります。良いアイデアは計画よりも無計画で生まれるものです。ただし大量のトライアンドエラーが必要なのは当然でしょう。

49『哲学探究』(1953)

ウィトゲンシュタインの死後に出版された著作。そのほとんどが思考実験や言語ゲームからなる。

著者紹介

ウィトゲンシュタイン

- ルートヴィヒ・ヨーゼフ・ヨーハン・ウィトゲンシュタイン

- Ludwig Josef Johann Wittgenstein

- 1889年4月26日 – 1951年4月29日

- オーストリア・ウィーン出身の哲学者

- イギリス・ケンブリッジ大学教授となりイギリス国籍を得た。

- バートランド・ラッセルのもとで哲学を学ぶ

- 著作『論理哲学論考』に哲学の完成をみて哲学の世界から距離を置く(前期ウィトゲンシュタイン)。

- オーストリアに戻り小学校教師となるが生徒を虐待したとされて辞職。

- コミュニケーション行為に重点をずらしてみずからの哲学の再構築に挑む(後期ウィトゲンシュタイン)

- 癌によりこの世を去る。62歳。

- 生涯独身

- 再構築の試みをうかがわせる文献として、遺稿となった『哲学探究』がよく挙げられる。

- 航空工学分野でのチップジェット(プロペラ推進方式の一種)の発明

- モダニズム建築(ストーンボロー邸)の設計も行った。

「名ざし」<「記述」

名ざしは記述の準備の一つです。名ざしは将棋の駒を置くことで、記述は駒を動かすことです。

哲学とは

言語という武器を持って私たちが挑む相手は、私たちを惑わすもの、です。

コトバの限界が

あなたの言葉の限界が、あなたの世界の限界です。

ただ事実を

言語はただ事実の像を表現すべきです。抽象概念について語るのは無意味です。

ならば沈黙

分からないことについて語るべきではありません。沈黙するべきです。

矢と風、的。

言葉は時と場所、文脈に影響を受けます。一つの言葉が一つの意味だけを指すわけではありません。矢が放たれて風の影響を受けて飛ぶようなもので、どこに命中するかは想像以上に不安定です。

世界を創造する

言葉は世界を創造します。自由で流動的で、その深さと多様性は一つの都市にも例えることができます。言葉が他の動物とを区別する特質です。

言葉と世界観

同じ言葉でも異なる世界観を持っている人には異なる受け取り方をされます。言葉が通じるかどうかは、共通の言語を使うだけでは不足で、その言葉の背景や世界観まで理解している必要があります。

50『終焉の時代に生きる』(2010)

著者紹介

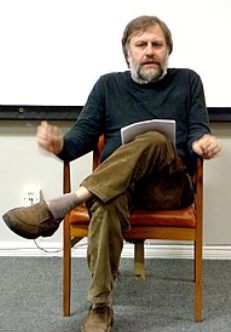

ジジェク

- スラヴォイ・ジジェク

- Slavoj Žižek

- 1949年[1]3月21日 –

- スロベニアの哲学者。

- パリ第8大学で精神分析を学び、博士号(Doctor of Philosophy)取得。現在はリュブリャナ大学社会学研究所教授。

- 反資本主義や「レーニン主義」への回帰を主張する著述が目立つ。

- 2001年の9.11同時多発テロと2008年の金融大崩壊を論じる。

- 「コミュニズム」の復権を唱えた

- 資本主義と民主主義との必然的な結びつきを否定

- 「コモンズ」(共有財)を資本による私有から奪回し、連帯した労働者階級に取り戻すことを唱える。

愛より金

2008年のリーマンショックでは、世界が恐慌を食い止めるために一致団結して行動しました。それは超党派であり多国籍であり、そして迅速かつ強力なものでした。世界の貧困や不和に対してはこういった協調的な行動をとることができないのは、人は愛よりも資本、つまりはお金をなにより大切に思っていることを示しています。

リーマン・ショック

- 「Bankruptcy of Lehman Brothers」

- アメリカ合衆国で住宅市場の悪化

- サブプライム住宅ローン危機がきっかけ

- 投資銀行のリーマン・ブラザーズ・ホールディングスが2008年9月15日に経営破綻

- 連鎖的に世界金融危機が発生した

- 1929年の世界恐慌以来の世界的大不況。

- 「リーマン・ブラザーズ」は11990年代以降の住宅バブルの波に乗ってサブプライムローンの積極的証券化を推し進めた

- サブプライム住宅ローン危機による損失拡大

- 2008年9月15日に経営破綻

- 負債総額約6000億ドル(約64兆円)

- アメリカ合衆国の歴史上最大の企業倒産

- 世界連鎖的な信用収縮による金融危機を招く

- 日本でも、東証株価指数(TOPIX)が25年ぶりの安値を記録した。

- 派遣切りや雇い止めが発生し、年末年始に年越し派遣村が開催され

- 「リーマン・ショック」は和製英語。

- the financial crisis of 2007–2008

- the global financial crisis

- the 2008 financial crisis

- the financial crisisだけで「リーマン・ショック」を意味することも多い。

サブプライムローン

- subprime lending

- サブプライム層(優良層の下位の層)向けローン商品(証券)。

- 米国において2001 – 2006年ごろまで続いた住宅価格の上昇が背景

- 格付け企業がこれらの証券に高い評価を与えていた。

- この証券は他の金融商品などと組み合わされ世界中に販売されていた。

- 2007年夏ごろから住宅価格が下落

- サブプライムローンが不良債権化

- サブプライムローンに関わる債権が組み込まれた金融商品の信用保証までも信用を失う

- 2008年終盤にはリーマン・ブラザーズ倒産

- そこへ大幅な世界同時株安が度重なった。

- 世界中の金融機関で信用収縮が連鎖

- サブプライムローンはクレジット・デフォルト・スワップと共に世界金融危機 (2007年-2010年)の原因となった。

- サブプライムローンは、通常の住宅ローンの審査には通らないような信用情報の低い人向けのローンである。

- 所得に対する借り入れが50パーセント以上

- 過去1年間に30日間の延滞が2回以上あった

- 過去5年以内に破産したもの

悲しみの受容

悲しむ人は、心理的に5つの段階を経て変化します。

資本主義という神

資本主義は本来プロテスタント的倫理から生まれたものでしたが、現代では単なる商業主義となり、全ての社会問題を交換によって解決できると期待されています。

信者たち

資本主義は莫大な数の信者を抱えるイデオロギーです。税金という寄付をすれば社会奉仕活動を免除され、貧困に苦しむ人のこと考えない罪の意識から解放されます。

不安

資本主義を信奉する私たちは、資本主義が批判されると不安に包まれます。資本主義を絶対不可侵のもの考える時、その問題を他の原因へと転嫁しようします。人種問題や性差別、社会制度のアンバランスや政治的リーダーシップへの不満などがターゲットになりがちです。

救済は

大手の銀行や金融機関に象徴される資本主義の秩序の動揺を治めるためならば、社会は一致団結して迅速な対応を行います。一方で社会的弱者の救済や、自然破壊に象徴される社会の損耗についての対応は遅々として進みません。

メッキし続けて

見せかけを維持する力の大きさ。それこそが驚くべき点であり、それに比べれば暴露される内容は、どうせそんなことだろうと思っていた、と言われる程度に陳腐なものであることがほとんどです。

外見こそ

重要なのは中身ではありません。むしろ外見や外聞であり、評価が高いこと自体が重要です。

フリ上手

悪い点を知らないフリをし、起こったことを起こらなかったように振る舞う技術が世渡りには重要です。どんな犠牲を払ってでも見せけ維持することがイデオロギーの最大の特徴です。

悪の分担

完成品を見ればそれが何か分かるでしょうが、部品を見ただけでは何だか分かりません。部品が小さければなおのことです。悪の全体像を隠すなら悪を細かく分担すれば良いことになります。悪の片棒を担いでいたら責められますが、悪の神輿を大勢で担いでいる場合は責められません。

政情不安と資本主義

海外の企業の営利活動が、ある国の政情が不安定を引き起こすことがあります。直接的に悪を成さずとも、悪の温床を培うことで利益を得ることは明らかな悪ですが、そういった状況は古今東西に見られます。

寛容と損害

例えば同性愛者に対して社会が寛容であろうとするのは、非同性愛者が社会の中心だと自負しているからです。既得権を持つグループが寛容さを見せるのは、彼らが損害を受けず、かつ寛容であったほうが得をする場合です。社会の寛容さは、既得権と損得勘定の計算結果だとも言えます。

見栄と沸点の低さ

虚栄心が強く自信がない人が批判を受ける簡単に怒ります。揺らぎにくい自信があるなら批判に対して動揺しにくいはずです。

コモンズ

コモンズとは共有財のことですが、誰一人排除されることのない共有空間を指すこともあります。現代の資本主義社会の目指すのは独占や寡占であり、財の共有とは全く逆方向の力を発揮しています。

人の実像は

コモンズの実現に必要なのは、人間のあるべき理想像よりもまず人間の実像を理解することで、いわばスタート地点の確認です。ゴールを目指す前に自分の立ち位置を確認し、その後ゴールへの道筋を探す、という手順です。

コメント