「頭の良くなる短い、短い文章術(轡田 隆史)2005」を読んで学んだことをまとめました。

- 考えるとは、頭の中で短い文章を作ること。

- 短い文を作って発することの積み重ねが人生。

- しっかり生きるには、しっかり短い文を作る技術が必要。

頭の中で短い文を作る

短い文章を頭の中で作っては伝えています。そうして私たちは生きています。人間とは短い文章を作る生き物だと言ってもいいでしょう。

頭の中で転がす

文を「頭の中で転がす」とは、発する短い文を頭の中で推敲する作業のことです。

文字に書き起こしてみる

可能であれば、文字にしてみる。いくつか書いてみていいものを選びさらに推敲します。

辞書と意外性

言葉の定義

言葉は定義を示すものです。

国語辞典を引いてみると、言葉の様々な定義に触れることができます。何気ない単語、例えば「右」という言葉を辞書で引いてみると、

- 秀でたもの

- 保守的であること

など、ふだんあまり意識しない定義を再確認できます。それは言葉づかいにアイデアを与えてくれるでしょう。国語辞典を活用すれば、言葉をより魅力的に使えるようになれるでしょう。

良い短文を作るには?

短ければいいというわけではありません。短い中にも伝えるべき何かが詰まっていなければ短い文章であっても良い短い文章とは言えません。

ニュース性、意外性。

読み手や聞き手をひきつけるには、ニュース性や意外性が欲しいところです。

まず文字数を制限する

長さを先に決めることで文章は光ります。俳句や短歌がそれである

お手本を持つ

- ニュース性、意外性

- 漢字と平がなのバランス

- 音のリズム

「吾輩は猫である。名前はまだない。」

有名な作品の冒頭部分で、お手本にすべき短文です。お手本を自分の中に持つことは、良い短文をつくる大きな支えとなってくれます。

- 雲雀より空に安らぐ峠かな

- 夏草や兵どもが夢の跡(松尾芭蕉の紀行文)

- 猫。猫が歩いている。俺の心が歩いているのだ。(前衛詩人、高橋新吉の詩)

- どんな鳥だって想像力より高く飛ぶことはできないだろう(寺山修司)

他にもお手本にすべき文はたくさんあります。自分でこれという文を見つけてお手本にし、より良い文を生み出しましょう。

何を書くべきか

出発点は感動

「何」を伝えるのかと、「なぜ」伝えたいのかが大切です。それに比べると「どのように」伝えるかはそこまで重要ではありません。

感動しつつも冷静に作る

感動は平凡さの中にもあります。

(例)昼飯にカツ丼を食べたので二日連続である。うまかった。美味しかったので明日も食べよう。

日常の自分の感動を冷静に書きつつ、意外性をもち、行動の理由が明確になっています。

推敲は、自分Aと自分Bの戦い

自分の作った文を客観的に見つめることで、文章の推敲が可能になります。もう一人の反対意見をもつ自分を作り、意見を戦わせましょう。

飾り立てることを放棄する

飾り立てていない簡潔な文章が人の心を打ちます。飾り立てることを放棄すれば、そのぶん私たちは文をラクに生み出すことできるようになります。

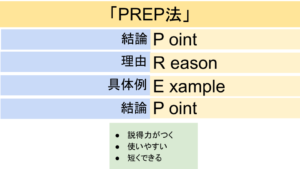

文のあとに、なぜ?の答えの文を続ける

文を書き連ねるなら、冒頭でズバリと書き、後に説明が続く形が良いでしょう。読者目線で謎を一つづつ明かしていく形です。積み木を積み上げていくように文章は次第に形を成していきます。

(例)カナヅチとは人間の進化した姿である。かつて生命が生まれ陸上に上がり進化を遂げて今日の動物になった。カナヅチである自分は、もっとも水離れした存在であり、もっとも進化し人間なのだ。

良い文章が書けたら

一応奥まるいちあげてそこでちょっと手直ししてさらに良くなる可能性も大きいピアノ前夜の自己満足がふにゃふにゃになるかもしれないし逆にさらによくすることができるかもしれない

先人の短い文章を真似することは先人の魂に触れるようである

轡田 隆史(くつわだ たかふみ、1936年3月5日 – 2022年8月31日)は、日本のジャーナリスト、サッカー選手。元朝日新聞論説委員

早稲田大学政治経済学部卒業

朝日新聞東京本社社会部デスク

現在は執筆テレビやラジオへの出演朝日新聞夕刊コラム素粒子でベストセラー

- 考える力をつける本

- 上手いと言われる文章の技術

- 国語力をつける本

など。

コメント