目次

弔事と法事

弔事

弔事(ちょうじ)とは、亡くなった方を悼み、お悔やみごとをすることを意味する言葉です。

- 葬儀

- 通夜

- 告別式

- 火葬

- 納骨

- 初七日法要

- 四十九日法要など

弔事の目的は、亡くなった方への感謝と哀悼の意を表し、故人の思い出を語り合う機会とすることです。遺族は参列者を招待する準備を、参列者は香典やお供え物などを用意するのが一般的です。

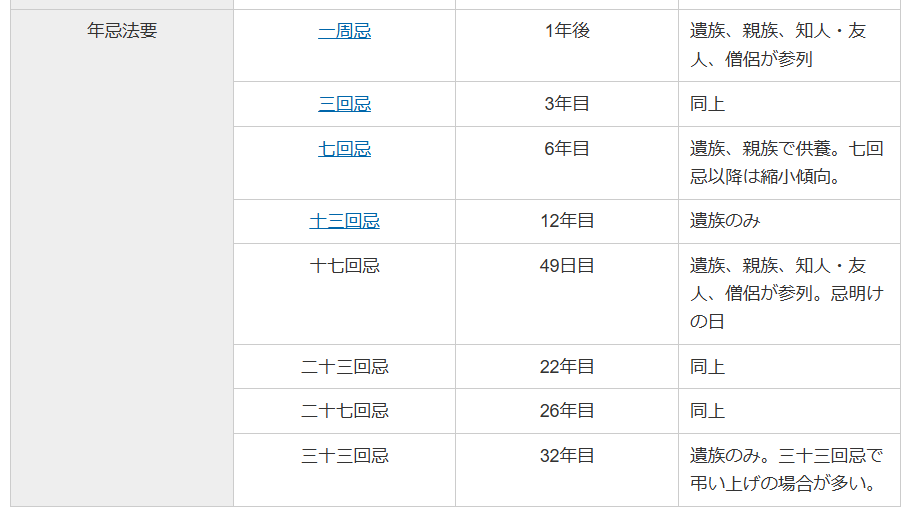

法事

法事は一周忌法要など一定の周期で行われるもの。故人の供養を行うことが目的です。

焼香について

意味

- 焼香とは、仏教において香を焚くこと

- 多くの場合は葬儀の際に細かく砕いた香(抹香)をつまみパラパラと落として焚く行為のこと

- 焼香の作法については宗教・宗派により異なりますの。

- 焼香は、仏が住んでいる浄土をイメージするためのもの。

- “なんともいえない香りを含んだそよ風が漂うさま”を目のあたりにするためのもの。

- その香りは平等に行き渡るので、仏の慈悲を讃えるものともいわれます。

作法

1.焼香台の少し手前で遺族と僧侶に一礼。焼香台の前に進み、一礼。

2.数珠を左手にかける。右手で抹香をつまみ、額におしいただく。

3.抹香を静かに香炉の炭の上にくべる。

4.合掌後、少し下がり遺族に一礼して席に戻る。

水引は弔事に

- お布施を包む際、本来水引は必要ありません。

- 水引は弔事に関連するもの

- お布施には必要ないと考えられているためです。

- しかし、一部の地域ではお布施袋として水引のついた袋を使うこともあります。

慶事

- 結婚や出産などのお祝い事を指し

- 挙式

- 結婚披露宴など

- 弔事と慶事が重なった場合は、弔事を優先するのがマナーです。

お布施

- 法要で読経してもらった際に僧侶に渡す謝礼のこと

- 戒名を授与してもらったり

- 表書きは「御布施」と記載

- 「お布施」は金銭のことだけを指す言葉ではありません

- 人のためにできることもお布施として考えられています。

- 白無地の袋は、宗派や仏事の制限なく利用できます。

- 水引のない袋は使わない地域もある

お布施の渡し方

- 法要前の最初の挨拶の際に渡すことが多い

- 渡す際は、手渡しではなくお盆や袱紗(ふくさ)の上に置いて渡す

- 受け取る側から見て表書きの文字が読める向きにして渡します。

お布施の金額

- 法事・法要でのお布施の目安は3万円~5万円ほど

- 一周忌までの法事のお布施の目安は3万円~5万円です。

- それ以降の三回忌などは1万円~5万円と目安となる金額は減少します。

- 時間の経過とともに、お布施は少額になるのが一般的です。

納骨時のお布施の金額

- お墓に遺骨を納めるときにも法要が行われます。

- 納骨時のお布施の金額は、1万円~5万円ほどです

- 納骨とお墓の開眼を同時に行うこともあります。この場合は、納骨と開眼のお布施を合わせて納めるケースもあるため、事前に納骨先に確認しておきましょう。

お布施の包み方

- お布施を包むときは奉書紙か封筒に入れて渡します。

- お金を中袋に包み、奉書紙の裏面の中央から少し左に置きます。

- 左・右・下・上の順に折り、

- 裏面の上部の折り返しが上になるように折り重ねます。

- 慶弔によって重ねる向きが異なるので、十分に注意しましょう。

お札の入れ方

- お布施はできる限り新札で

- お葬式の香典は新札を使わない

- お布施は僧侶への感謝を込めて事前に準備するものです。

- 僧侶に直接不幸が起きたわけではないため、新札でも失礼にはなりません。

- 古いお札だと悪い印象を持たれてしまうこともある

- できるだけきれいな状態のお札を。

水引

水引には、次のような意味があります。

- 包みを結ぶことで未開封であるという証明

- 魔除けの意味

- 人と人とを結びつける意味

- 無垢で清潔なものという意味

- 結ぶことで幸運や祝福が訪れるという縁起物

黄白の水引がついた袋

- 関西地方を中心に使用

- 香典を包むだけではなく、僧侶にお布施を渡す袋としても活用されている

- 黄白の水引の使用については地域差が大きい

銀色の水引がついた袋

- 銀色の水引がついた袋は、包む金額が5万円以上の場合

- 基本的には黒白の水引がついた袋と使い方に大きな違いはありません。

- 戒名のランクが高くなった際などに、銀色の水引がついた袋を使用して戒名料を包む場合もあるでしょう。

葬儀の流れ

- ご危篤

- ご逝去からご安置まで

- 打合せ

- お通夜の準備

- お通夜

- 葬儀・告別式

通夜、葬儀、告別式のちがい

通夜

- 通夜とは、死者を葬る前に、ご家族やご友人、知人の方々が集まり、遺体のそばで時間を過ごしたり供養したりすることを指します。

- もともとは夜を通して行っていたので、通夜という。

- 現在では1時間~3時間で終わるものが主流です(半通夜と言われることもあります)。

- 通夜は、親しい人が故人と別れを惜しみつつ、最後の夜を過ごしたりするための場です。

- 基本的には葬儀、告別式に先立って行われ、故人と親しかった人たち(家族、親戚、友人、近所の方、仕事関係の方など)が参列します。

- 18時~19時頃から始まり、参列者は焼香を行い、故人の遺族が通夜振る舞い(料理などを用意)をして参列者をもてなすのが一般的です。

葬儀

- 葬儀とは、ご家族やご友人、知人が故人の冥福を祈り、死者を葬るための儀式です。

- 宗教や宗派によって異なりますが、仏教であれば僧侶による読経や焼香、神道であれば神官による祭詞や祈祷、キリスト教であれば聖書の朗読やお祈り、などが葬儀にあたります。

- 一般的には通夜の翌日の昼間に行われ、時間はだいたい1~3時間です。その後出棺して荼毘(火葬)にふされます。

- 多くの場合、火葬後に続けて繰り上げの初七日法要が行われます。

告別式

- 告別式とは、故人と最後のお別れをする式典のことです。

- 焼香や玉串奉奠(たまぐしほうてん)、祈祷、献花などが告別式にあたります。

- 葬儀の直後に続けて行われることが一般的

- 通夜と葬儀ほど、儀式と儀式の間の明確な区切りはありません。

- 最近では、葬儀と言う場合には、その中に告別式という意味合いも含めて使われることが多くなっています。

- 葬儀は宗教色が強い儀式になりますが、告別式は宗教儀式にあまりとらわれることなく、一般会葬者を含めて故人とお別れをする式典となります。

流れ、詳細

準備

- 連絡先を決めておく

- 宗教、宗派を確認

- 葬儀社を決める

危篤

- まずは落ち着いて。

- 故人のそばについていてあげる

- 知らせるべき方への危篤の連絡

- 緊急を要するので深夜や早朝に関わらず

ご逝去

- 病院で亡くなった場合には、看護師が故人の体を拭き清めます。

- そのあと、病室から遺体安置所に移動します。

- 自宅で亡くなった場合には、主治医に連絡をして死亡判定をしてもらいます。

- 医師より死亡診断書を受け取る

- お荷物を整え、退院の準備

- 入院費の支払方法を確認

- 葬儀社へ電話し車の手配

- 印鑑死亡届を役所に提出、火葬許可証取得時に必要※シャチハタ不可

- 写真遺影写真作成の時に必要な写真

- 現金

- 移動する先を決めておく

- 病院の場合は長時間の安置ができないことが多い

- 公益社会館には病院から直接向かえる安置室がございます

- ご安置

- 枕飾り

- 手当てを行い身なりを整えます

打合せ

- お葬式の内容や日程などを決めていきます。

- ご遺族の希望や式場・火葬場・霊柩車の空状況・宗教者のご都合などを伺いながら決定する必要がありますので葬儀社と相談しましょう。

- 喪主は誰が行うか

- 菩提寺の有無を確認。※菩提寺(ぼだいじ)とは先祖のお墓があるなど、納骨先として葬礼や仏事を営むお寺のことです。霊園墓地などで決まったお寺の檀家や門徒になっていないまたは、お墓が無く無宗教の場合は「菩提寺が無い」という状態になります。

お通夜の準備

- 日程が確定した後に、故人のケアや自身の身支度を含めて準備を進めます。

- ご逝去から通夜・葬儀の当日まで、2・3日の余裕を持って日程が組まれる傾向

- 訃報の連絡。血縁の遠い親戚や友人・知人などの関係者には、葬儀の日時や場所が確定してからお知らせを行います。

- 供物や副葬品の用意。故人にお供えしたいものや副葬品。火葬場により規制あり。葬儀社に確認。※副葬品・・・故人を弔う意味で一緒に棺に納める品物などです。

- 喪服などの身支度。サイズや傷みなど確認。葬儀社でレンタルも。

お通夜

- 式場全体の確認。受付から式場、控室やお手洗いの位置など。

- お花や弔電の確認。供花(きょうか・くげ)や弔電など、どなたからどのような形でいただいているか。お越しになった際に御礼をお伝えする。

- 参列者への気配り。お焼香まで儀式に集中いただき、その後は一般の参列者にどのような方がお越しになっているか可能な範囲で把握して、通夜式の後、お清めの席などで個別にご挨拶するのが望ましいでしょう。

葬儀・告別式

- 葬儀当日の流れを把握。ご焼香まではお通夜と同様になりますが、葬儀の日は弔辞・弔電の読み上げ、最期のお別れや喪主挨拶、火葬場に出棺、戻っての会食といった流れになります。

- 副葬品の用意と確認。棺に納めたいものを用意してお別れの際に入れてあげましょう。燃えるものに限られますが火葬場に規制があります。

- 火葬場同行者の確認。親族を中心に故人に同行する人数や車両を決めておきましょう。出棺時刻が大幅に遅れますと予約した火葬炉にお納めできないことがあります。

コメント