目次

調べたい項目は・・

- 禁酒法、地域、背景、目的

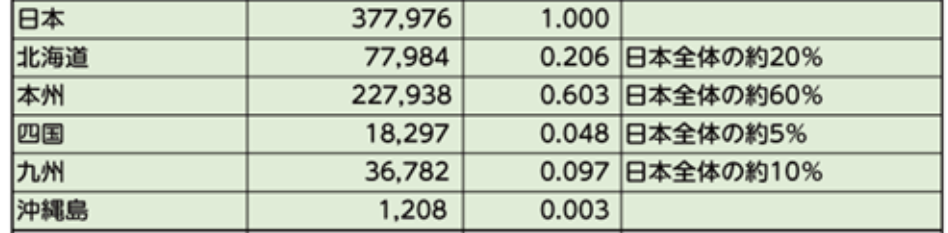

日本の国土

カナダ

- 連邦立憲君主制国家

- イギリス連邦加盟国で、英連邦王国の一つ

- 10の州と3の準州

- 首都はオタワ

- 国土面積は約998.5万平方キロメートルで、ロシア連邦に次いで世界で2番目

- 北辺は北極圏

- 北極海と挟んでロシア連邦と向かい合っている。

- 概要

- 現在のカナダには、ヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化以前に、アメリカ先住民諸族が居住していた(「ファースト・ネーション」「イヌイット」参照)。

- 近代国家の萌芽は、英仏両国による植民地化で始まった(英領アメリカおよびヌーヴェル・フランス)。

- フレンチ・インディアン戦争で敗れたフランスは北米植民地をほぼ手放し、カナダは1763年からイギリス帝国に包括された。

- 1867年の連邦化をきっかけに独立が進み、1931年にウエストミンスター憲章で承認され、1982年憲法制定をもって政体が安定した[7]。

- 現在、政体は連邦制をとり、連邦政府の運営は首相を中心に行われている。

- 現在のカナダは、一連の過程においてアメリカ合衆国と政治、経済両面での関係が深まっている。

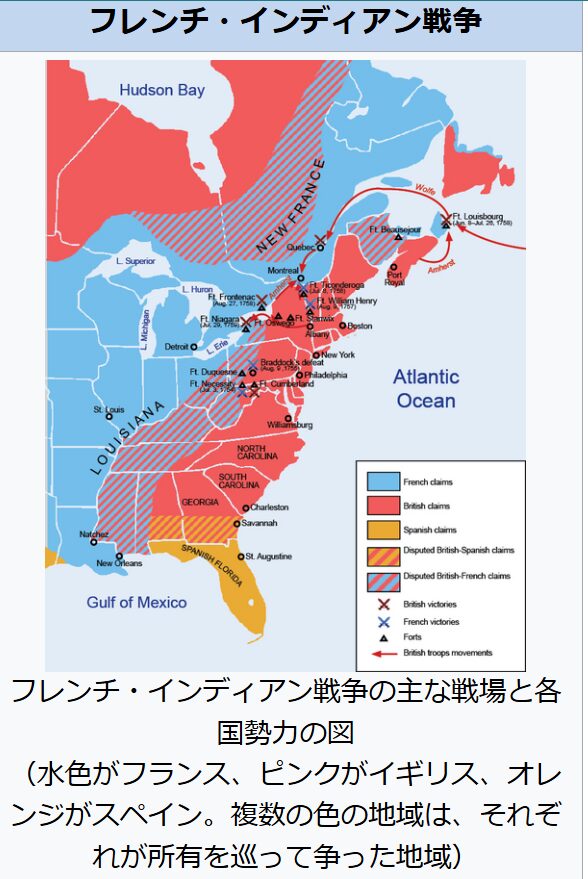

フレンチ・インディアン戦争

- 七年戦争のうち、北アメリカを舞台に繰り広げられた一連の戦闘で

- イギリス領アメリカ植民地とヌーベルフランスが主な戦場

- 1756年、この戦争は北アメリカの地域紛争から世界的な戦争となった

- この名はイギリス人入植者の、2つの主な敵、フランス王国の軍、フランス軍と同盟を結んだ様々なインディアンの部族のことである。しかしグレートブリテン王国(イギリス)もまたインディアンと同盟を結んでいた。しかし、イギリス側からの視点でフランスがインディアンと同盟していたと見るため、「フランス及びインディアンとの戦争(French and Indian War)」と呼ばれる。

- この戦争は、従来の植民地戦争とは違い、欧州の戦争に先立つ植民地での衝突で火ぶたが切られた。

- 戦場は主にヌーベルフランスと、バージニア植民地からノバスコシアに至るまでのイギリス人入植地との境界に沿って行われた。戦争の発端は、アレゲニー川と、モノンガヘラ川が合流する場所(現在のペンシルベニア州ピッツバーグ)で起きた紛争だった。

- この紛争は1754年5月、ジュモンヴィルグレンの戦いにおいて、バージニア民兵隊の指揮官、ジョージ・ワシントンが、フランスの巡回兵を待ち伏せして起こした暴動に発展した。1755年、1756年そして1757年の、ペンシルベニアとニューヨーク植民地における作戦はことごとく失敗した。失敗の原因は、同盟を管理する上でのまずさ、内輪もめ、そしてフランスとインディアン同盟の攻撃が功を奏したためであった。1755年の、ノバスコシアと(フランス人入植地の)アカディアの境界で起きたボーセジュールの戦いは、イギリスがアカディア人をこの地から追い出した結果、アカディア人の抵抗が起きたものである。

- 1757年、イギリスにとって惨憺たる敗戦が続いた。ルイブールへの遠征の失敗に続き、ウィリアム・ヘンリー砦の戦いでは、インディアンによりイギリス兵にかなりの残虐行為がなされた。イギリス本国政府は評価を落とし、ウィリアム・ピットが首相に返り咲いた。ピットは植民地の軍事力を大幅に増やし、一方フランスは、ヌーベルフランスの限られた戦力の援助のために、護送船団を出すのには乗り気でなく、代わりに、ヨーロッパの戦争で、プロシャとその同盟国に対する軍事力を結集するのを優先させた。1758年から1760年の間、イギリス軍はヌーベルフランスの中心地ケベックの陥落に成功し、1760年9月、ついにモントリオールを攻略した。

- この結果、イギリスは第二次百年戦争ともいえる北米植民地戦争の参戦国で最も大きな発展を遂げることとなった。フランスはミシシッピ川以西のルイジアナを同盟国のスペインに割譲した。これは、スペインが敗戦によりフロリダをイギリスに割譲した、その代償だった。スペインは、イギリスにフロリダを割譲した見返りに、キューバのハバナを手に入れた。カリブ海から北のフランスの植民地は、サンピエール島とミクロン島[注 1]だけになった。これにより、イギリスは、北アメリカ東半分の植民地勢力の支配を固めた。

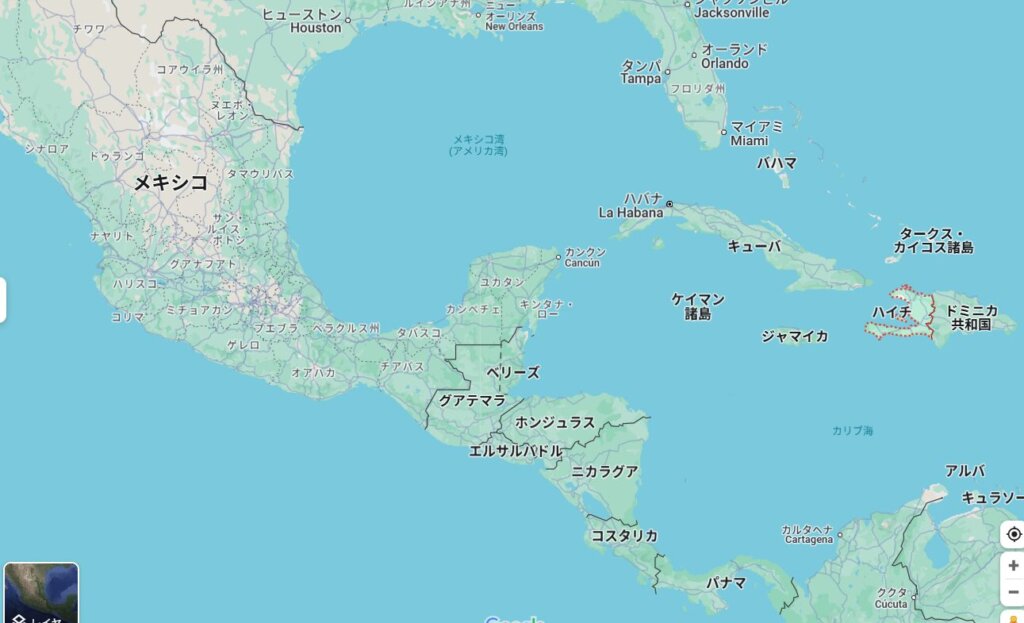

ハイチ

- ハイチ共和国

- (ハイチきょうわこく、ハイチ語: Repiblik d Ayiti、フランス語: République d’Haïti、英語: Republic of Haiti)という[3]。

- 世界初の黒人による共和国

- 独立以来政情が不安定な状況

- 2025年現在もギャングによる支配が拡大

- 政府の統治は麻痺状態である。

- 概要

- カリブ海の大アンティル諸島のイスパニョーラ島に位置

- ハイチが領有権を主張する小島ナヴァッサ島があるが、米国連邦政府の管理下にあるテリトリーであることが争いとなっている

- ハイチの面積は27,750平方キロメートル

- カリブ海においては3番目に大きな国

- 推定人口は1,140万人で、カリブ海で最も人口の多い国である。

- ハイチは国連、米州機構(OAS)[8]、カリブ諸国連合[9]、およびフランコフォニー国際機関の創設メンバーである。カリブ共同体に加え、国際通貨基金[10]、世界貿易機関[11]およびラテンアメリカ・カリブ諸国共同体にも加盟している。

- 人間開発指数がアメリカ大陸で最も低い国

- 21世紀に入ってからも、国連の介入を招いたクーデターや、25万人以上の死者を出した大地震、武装勢力による大統領の暗殺など、不安定な状況が続いている。

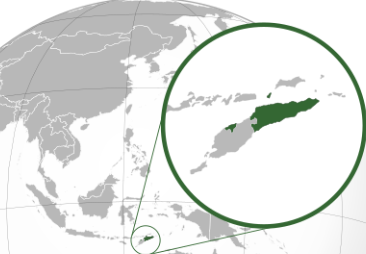

東ティモール

- 東ティモール民主共和国

- Democratic Republic of Timor-Leste

- アジア(東南アジア)地域に位置する共和制国家。首都はディリ。

- 南方には、ティモール海を挟んでオーストラリア

- 1999年8月30日に国連の主導で独立についての住民投票(英語版)を実施。

- インドネシアの占領から2002年5月20日に独立した[1](国際法上はポルトガルから独立)。

- 21世紀最初の独立国である。

ポルトガル植民地

- ティモール島は16世紀にポルトガルによって植民地化された。

- その後オランダが進出し、1859年に西ティモールとソロール島をオランダに割譲した

- ティモール島は東西に分割、1916年に確定した。

- 1911年から翌年にかけて、収奪の厳しさに耐えかねてリウライ(マヌファヒ小国王)のドン・ドンボアベントゥラが反乱を起こした。戦死者3,424人、負傷者1万2,567人

- 1959年にピケケ県知事誘拐・蜂起事件が亡命インドネシア人と東ティモール人らによって引き起こされた。150人の死者が出たとの説

- ポルトガルが中立を守った第二次世界大戦時には、当初は1941年にオランダ軍とオーストラリア軍が保護占領

- オランダ領東インド地域と合わせて1942年に日本軍が占領した

- 1945年の日本の敗戦によりオーストラリア軍の進駐を経てポルトガル総督府の支配が復活

- 1949年にインドネシアの一部として西ティモールの独立が確定した

- ポルトガルによる支配が継続した。

- 人口の中で圧倒的多数を占める地元住民は独立志向を強めた

- アントニオ・サラザール首相などの「エスタド・ノヴォ体制」により抑圧された。

- 1974年にポルトガルで左派を中心としたカーネーション革命が起こり、植民地の維持を強く主張した従来の保守独裁体制が崩壊すると、東ティモールでも政治活動が自由化される。

- ポルトガルとの関係維持を掲げるティモール民主同盟(UDT)が発足

- 左派・反植民地主義のティモール社会民主協会(ASDT、9月に東ティモール独立革命戦線FRETILIN(フレティリン)と改称)が即時完全独立を要求

- インドネシアとの統合を主張するティモール民主人民協会(APODETI、アポデティ)

- 主要3政党として旗揚げ。

- 東ティモールでは、1974年9月にUDTが独立支持へ方針転換し1975年初頭からフレティリンと共同戦線を張っていたが、相互不信や同盟指導部の人事問題で決裂していた。

- 1975年8月11日、UDTはポルトガル総督府を相手にクーデターを行う。

- フレティリンは軍事部門「東ティモール民族解放軍」(Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor-Leste、FALINTIL、ファリンティル)を組織し、撤退したポルトガル軍の武器を回収して武装化、UDT側と内戦を開始。

- 状況を制御できなくなったポルトガル側はディリを放棄し8月下旬にアタウロ島へ退避、10月初めにはポルトガル本国から派遣された軍艦で本国へと帰還した。

- これらの動きは、東ティモールの領有権を主張し反共主義を国是とするインドネシアのスハルト政権にとっては容認できず、アポデティやUDT内の反共派など、反フレティリンの右派勢力を通じた介入を強化した。

- 1975年11月28日、右派勢力と連携したインドネシア軍特殊部隊が西ティモールから侵攻を開始する中、フレティリンが首都ディリで東ティモール民主共和国の独立宣言を行う。

- 翌29日、インドネシア軍が東ティモール全土を制圧し、

- 30日にはアポデティ指導層などからなる親インドネシア派が併合を承認する「バリボ宣言」を出した(国連はこれを認めず)。

- 12月7日、インドネシアは東ティモールに対する全面侵攻「スロジャ作戦」を開始。

- 12月12日には国連安全保障理事会がインドネシアの即時撤退を求める決議を可決した。

- 1976年7月17日、インドネシアが27番目の州として併合宣言を行う。

- 国連総会ではこの侵攻と占領を非難する決議が直ちに採択された

- 日・欧・米・豪などの主要国は反共の立場をとるインドネシアとの関係を重視

- 併合を事実上黙認した。

- インドネシアが併合した時点の状況は、主食のコメやトウモロコシの大半はインドネシア国内からの移入に頼っていた。インドネシア自体も米不足で輸入に頼っていた状況であり、1978年以降は西部のマリアナ一帯で灌漑事業が進められるなど食料自給体制の向上が進められた。また、文盲率が93%と高率であったため、インドネシア側から教師が派遣され[16]、結果的に文化面の同一化も進んだ。

- 1977年にはインドネシア軍が包囲殲滅作戦を展開。スハルト政権は東ティモールの抵抗に対して激しい弾圧を加えたため、特に占領直後から1980年代までに多くの人々が殺戮や飢餓により命を落とした。インドネシア占領下で命を失った東ティモール人は20万人にのぼると言われている。1991年、平和的なデモ隊にインドネシア軍が無差別発砲し、400人近くを殺したサンタクルス事件は、住民の大量殺戮事件として世界的に知られることになった。また、官吏や教員などを派遣して徹底した「インドネシア化」も推進した。フレティリンの軍事部門であるファリンテルは民族抵抗革命評議会(CRRN)の主要メンバーとなり、シャナナ・グスマンが議長になったが、インドネシア政府はグスマンを逮捕し抵抗運動を抑え込んだ。1996年12月、ノーベル平和賞が現地カトリック教会のベロ司教および独立運動家のジョゼ・ラモス=オルタに贈られた。

- 1998年にインドネシアでの民主化運動でスハルト政権が崩壊すると、後任のハビビ大統領は東ティモールに関し特別自治権の付与を問う住民投票を実施することで旧宗主国のポルトガルと同意した。

- 国連の暫定統治

- 1999年5月、インドネシア、ポルトガルと国連、東ティモールの住民投票実施の枠組みに関する合意文書に調印(ニューヨーク合意)。6月、国際連合東ティモール・ミッション(UNAMET)が派遣される。8月30日、独立に関する住民投票が行われた(投票率98.6%)。9月4日に発表された投票結果では、自治拒否78.5%で、特別自治権提案が拒否されたことで独立が事実上決定。9月7日、インドネシア治安当局は東ティモールに非常事態宣言を発令し、国軍5,500人を増兵しインドネシア併合維持派の武装勢力(民兵)を使って破壊と虐殺を行う。9月12日、インドネシアが国連平和維持軍の受け入れを容認し、オーストラリア軍を主力とする多国籍軍(東ティモール国際軍、INTERFET)が派遣された(東ティモール紛争)。その結果、暴力行為は収拾したが、多くの難民が西ティモールに逃れ、あるいは強制的に連れ去られたりした。10月には、国際連合東ティモール暫定行政機構(UNTAET)が設立、2002年の独立まで率いた。

- 独立後の平和構築活動

- その後の制憲議会選挙ではフレティリンが圧勝し、大統領にはシャナナ・グスマン、首相にはマリ・アルカティリが選出され、2002年5月20日に独立式典を行った。独立後、国連は国際連合東ティモール支援団(UNMISET)を設立、独立後の国造りの支援を行った。この中で、日本の自衛隊も国連平和維持活動(PKO)として派遣され、国連と協力して活動を行った。2005年には、国連の平和構築ミッション、UNOTIL(国連東ティモール事務所)が設立された。

- 独立後の混乱

- 2006年4月、西部出身の軍人約600人が昇級や給料で東部出身者との間で差別があるとして待遇改善と差別の廃止を求め抗議し、ストライキを起こしたが、政府はストライキ参加者全員を解雇した[注釈 4]。国軍内部の問題として、将兵の多くが旧ファリンティル構成員からなっており、政治的信頼性によって新しい国軍での階級に差がつけられたこと、および西部出身者は独立運動において相対的に消極的であり、一部はインドネシア国軍から移籍してきていたことなどが背景にあった[注釈 5][17][18]。

- これを不服とした参加者側が5月下旬に蜂起、国軍との間で戦闘が勃発した。ところが、鎮圧に赴いた警察や国軍の一部がスト参加者に同調して反旗を翻し、警察署を襲撃して死者が出たため、怯えた警察官が職務放棄。また若者を中心に暴徒化してディリは混乱した。治安維持が不可能となった政府は5月24日にオーストラリア・マレーシア・ニュージーランド・ポルトガルに治安維持軍の派遣を要請し、翌日には東ティモールへの利権を確保することを意図したオーストラリア軍が早速展開し、その後4か国による治安維持が行われた。

- 事件全体の背景として、東部住民と西部住民の軋轢や若者の失業率の高さが挙げられている。また、アルカティリ首相の独善的姿勢や国連の活動終了が早すぎた可能性も指摘されている。

- オーストラリア軍は反乱軍を指揮する少佐と接触し、少佐の武装解除命令によって6月半ばに蜂起は終結したが、暴徒の方は反政府デモとなり、グスマン大統領の忠告によって、アルカティリ首相は辞任に追い込まれた。ディリは半ば戦場と化し、住民のほとんどは難民となって郊外へ脱出した。治安維持軍によって年内に暴動は鎮圧されたが、オーストラリア政府の支援による警察の再建など、治安の回復には時間がかかると思われる。

- 暴動を受け、同年8月には国際連合東ティモール統合ミッション(UN Integrated Mission in Timor-Leste:UNMIT)が設立。平和構築ミッションから、再び平和維持活動へと逆戻りした。

- 2007年1月13日、フランスとともに東南アジア友好協力条約(TAC)に加入した。この条約は東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟と東アジアサミット参加への条件とされており、締結国間の主権尊重と内政不干渉、紛争の平和的解決を謳うものである。東ティモールは2007年内のASEAN加盟を目指していたが、国内事情の混乱もあって実現しなかった。その後、2011年にASEAN加盟を申請し、2024年時点でも実現には至っていない。

- 2007年8月8日、与党フレティリンが下野し、グスマン連立政権発足の前後より、フレティリンの熱狂的な支持者が暴徒化し、首都ディリなどで民家などへの放火や投石が多発している。また8月10日には、東部のバウカウ県で国連平和維持活動に携わる国連警察の車列が発砲を受け、車両1台が燃やされた。ビケケ県では子ども1人が暴動に巻き込まれ死亡、数日の間に100名以上の逮捕者が出た。バウカウ・ビケケ両県は、フレティリン支持者が多い。8月12日には、国連警察、東ティモール警察、多国籍治安部隊(おもに豪軍)、東ティモール国軍により暴動は沈静化した。

- 2008年2月11日、ラモス=オルタ大統領やグスマン首相が2006年の国軍反乱以降に反政府勢力となったアルフレド・レイナド(英語版)少佐指揮の武装集団に襲撃された。この際にレイナドは死亡し、ラモス=オルタは重傷を負ったがオーストラリアの病院での治療により一命を取り留めた。ラモス=オルタ大統領は4月17日に職務に復帰し、襲撃事件に伴う非常事態令も5月8日に解除された。国連によるUNMITは2009年も延長されたが、同年3月には国家警察への権限移譲が開始され、混乱は徐々に収束しつつある。

- この一連の独立に至る記録が、2013年にユネスコ記憶遺産に登録された。

ポル・ポト

- ポル・ポト(クメール語: ប៉ុល ពត, ラテン文字転写: Pol Pot,

- 1925年5月19日[1][2] – 1998年4月15日

- カンボジアの政治家、共産主義者、独裁者。

- 民主カンプチア首相・カンボジア共産党中央委員会書記長

- クメール・ルージュの精神的指導者

- カンボジアの国内で知識人や旧体制の指導者への迫害や虐殺などを主導した

- 本名はサロット・サル(クメール語: សាឡុត ស, ラテン文字転写: Saloth Sar)

- ポル・ポトは自身がサロット・サルと同一人物であると公式に認めたことはない。

クーデターとカンボジア侵攻、内戦の激化

- アメリカ合衆国は、シハヌークが南ベトナム解放民族戦線を支援していると見なしてロン・ノル将軍を支援した。

- 1970年3月18日にロン・ノルはクーデターを起こし、シハヌークを追放した。

- 中華人民共和国からの支援を受け、北京に亡命したシハヌークは、挽回を図りポル・ポトと接触した。

- 元々クメール・ルージュとシハヌークは不倶戴天の敵であったが、ここに共闘関係が生まれた。

- ポル・ポトは元国王の支持を取り付けることで、自らの正当性を主張できると考えた。

- 同年アメリカ合衆国大統領リチャード・ニクソンは、南ベトナムと隣接する解放戦線の拠点を攻撃するためにカンボジア国内への侵攻を許可した。以後アメリカ軍とカンボジア軍はコンポンチャムなどの都市や農村部に激しい空爆を行ったため、農村インフラは破壊され数十万人が犠牲となり、米軍の爆撃開始からわずか1年半の間に200万人が国内難民と化した。

- ロン・ノル政権は汚職が蔓延し都市部しかコントロールできなかった

- シハヌークの人気とアメリカ軍によるカンボジア爆撃は、クメール・ルージュへの加入者を増加させ、ポル・ポト派の勢力拡大に有利に働いた。

- 1969年には耕作面積249万ヘクタールを有し米23万トンを輸出していたカンボジアは、1974年には耕作面積5万ヘクタールとなり28万2000トンの米を輸入し、米の値段は1971年10リエルから1975年340リエルにまで急騰した。1971年アメリカ会計監査院の視察団はカンボジアの深刻な食糧不足を報告している。

- 都市部はアメリカからの食糧援助で食いつなぐことができたが、援助のいきわたらない農村部では大規模な飢餓の危機が進行しつつあった。

- ベトナム戦争の不安定化、特に「ベトナムの聖域を浄化する」アメリカ軍のカンボジア猛爆がなければクメール・ルージュが政権を獲ることもなかったであろうという考察もある(ウィリアム・ショークロスの1979年の著書『Sideshow』がこの点に触れている)。

クメール・ルージュ

- (クメール語: ខ្មែរក្រហម, ラテン文字転写: Khmae Krɑ-hɑɑm、フランス語: Les Khmers rouges、ベトナム語: Khmer Đỏ、中国語: 紅色高棉あるいは赤柬)

- かつて存在したカンボジアの政治勢力、および武装組織の俗称。

- 「クメール・ルージュ」(赤色のクメール)という俗称はノロドム・シハヌーク時代、反サンクムの極左過激派を指してシハヌークがつけた呼称である。

- カンボジア内戦でカンプチア共産党を初めとする諸政党を粛清したサロット・サルが率いる派閥と同義語となった。

- 他の派閥との類似や混同・混乱を避けるためにポル・ポト派とも呼ばれる。

カンボジア・ベトナム戦争

- 1978年12月25日、ベトナム国内に避難していたカンボジア人によって構成されるカンプチア救国民族統一戦線がベトナムの援助を得てカンボジア国内に侵攻、カンボジア・ベトナム戦争が勃発した。

- カンプチア革命軍は粛清の影響による混乱で指揮系統が崩壊しており、わずか2週間でカンプチア革命軍の兵力は文字通り半減する。

- 1979年1月7日、ベトナム軍がプノンペンに入り、ベトナムの影響の強いヘン・サムリン政権(カンボジア人民共和国)が成立した。この後、ベトナムはカンボジアを完全に影響下に置き、長い間、その影響力を保持することとなった。

- カンボジアから追放されたポル・ポトとその一派は、タイの国境付近のジャングルへ逃れ、採掘されるルビー売買の利権を元手に反ベトナム・反サムリン政権の武装闘争を続けた。

ベトナム戦争

- (べとなむせんそう、ベトナム語:Chiến tranh Việt Nam / 戰爭越南、英語: Vietnam War)

- 当時南北に分断されていたベトナムで社会主義陣営の北ベトナム(ベトナム民主共和国)と資本主義陣営の南ベトナム(ベトナム共和国)との間で勃発した戦争

- 冷戦中に起こったアメリカ合衆国とソビエト連邦の代理戦争

- 経済力・物量の差から「象と蟻」の戦いと揶揄された。

- 建国当初よりベトナム南北両国は対立関係

- 南ベトナム国内では北ベトナムに支援された反政府組織である南ベトナム解放民族戦線(解放戦線)が武力闘争を行っていた。

- アメリカは軍事顧問を送り込むなどして以前より南ベトナムを援助していた

- 1964年8月のトンキン湾事件を契機として全面的な軍事介入を開始した。

- アメリカ軍は北ベトナム軍や解放戦線側によるゲリラ戦を相手に苦戦

- 最終的に1973年1月に和平協定を結んでこの戦争から撤退した。

- 1975年4月30日に北ベトナム軍が南ベトナムの首都サイゴン(現在のホーチミン市)を陥落し、南ベトナムの政権を崩壊させるまで継続した。

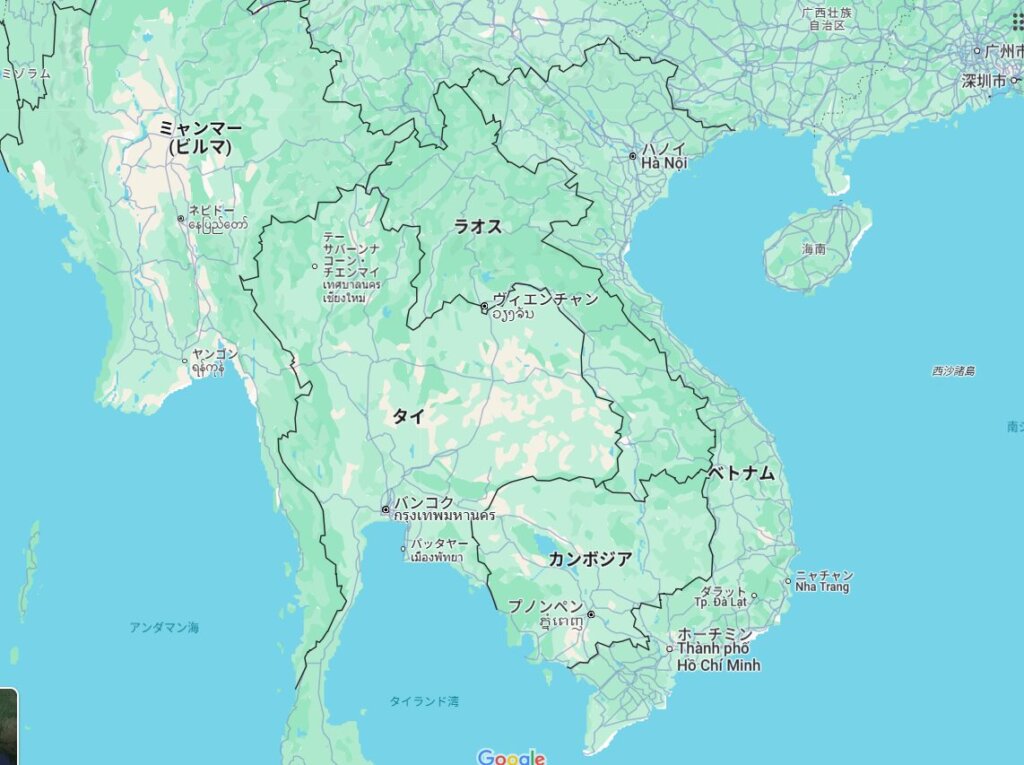

- この戦争はベトナムだけでなく、周辺諸国であるラオスやカンボジアにも波及し(ラオス内戦、カンボジア内戦)、インドシナ半島の3カ国が全て社会主義化される結果となった。

概要

- この紛争は、第二次世界大戦後にフランスと共産党率いるベトミンとの間で起きた第一次インドシナ戦争に端を発する。

- 1954年にフランスがディエンビエンフーの戦いで大敗し、ジュネーブ協定によって最終的にインドシナ半島から撤退した後、アメリカは南ベトナム国家への財政的・軍事的支援を開始した。

- 北ベトナムの指示を受けた南ベトナムの共同戦線であるヴィエト・ゾン(Front national de libération du Sud-Viêt Nam、NLF (the National Liberation Front)、南ベトナム解放民族戦線。ベトナム共産党に因みベトコンとも呼ばれる)は、南部でゲリラ戦を開始した。北ベトナムは1950年代半ば、反乱軍を支援するためにラオスにも侵攻し、ホーチミン・ルートを確立してベトコンを補給・強化していた。

- アメリカの関与はジョン・F・ケネディ大統領の下でMAAGプログラムを通じてエスカレートし、1959年には1000人弱だった軍事顧問が1964年には2万3000人に達し、事実上のアメリカ軍の大幅増強に踏み切った。

- 1963年までに、北ベトナムは4万人の兵士を南ベトナムに派遣していた。

- 1964年8月初旬のトンキン湾事件では、アメリカの駆逐艦が北ベトナムの高速攻撃艇から魚雷攻撃を受けたとされた。これを受けて、アメリカ議会はトンキン湾決議を可決し、リンドン・B・ジョンソン大統領にベトナムにおけるアメリカ軍のプレゼンスを高める広範な権限を与えた。

- ジョンソンは、初めて戦闘部隊の派遣を命じ、兵力を18万4,000人に増強した。

- ベトナム人民軍(PAVN、北ベトナム軍(NVA)とも呼ばれる)は、アメリカ軍および南ベトナム軍との間で通常の戦争を行った。

- 進展は無かったが、アメリカは引きつづき大幅な軍備増強を続けた。

- 戦争の立役者の一人であるロバート・マクナマラ国防長官は、1966年末には勝利を疑うようになっていた。

- アメリカ軍と南ベトナム軍は、航空優勢と圧倒的な火力を頼りに、地上部隊、砲兵隊、空爆を伴う索敵・破壊作戦を展開した。また、アメリカは北ベトナムやラオスに対して大規模な戦略爆撃を行った。

- 北ベトナムは、ソ連と中華人民共和国の全面的な支援を受けていた。1967年にはタムクアンの戦いが南ベトナムで起こっている。

- 1968年のテト攻勢でベトコンと北ベトナム軍が大規模な攻勢をかけた

- アメリカ国内の戦争に対する支持が薄れ始めた。

- テトの後、放置されていたベトナム共和国陸軍(ARVN)は、アメリカのドクトリンを手本に拡大していった。

- テト攻勢とそれに続く1968年のアメリカ軍・ベトナム共和国陸軍の作戦で、ベトコンは5万人以上の兵士を失うという大損害を被った。

- CIAのフェニックス作戦は、ベトコンの人員と能力を更に低下させた。

- この年の終わりまでに、ベトコンの反乱軍は南ベトナムに殆ど支配地域を持たなくなり、1969年には徴兵が80%以上も減少し、それはゲリラ活動が激減したことを意味し、北からの北ベトナム軍正規兵の動員を増やす必要があった。

- 1969年、北ベトナムは南ベトナムに暫定革命政府を宣言し、減少したベトコンに国際的な地位を与えようとしたが、北ベトナム軍がより通常の複合武器戦を開始したため、それ以降、南部ゲリラは脇に追いやられるようになった。

- 1970年には、南部の共産党軍の70%以上が北部人となり、南部人を主体としたベトコン部隊は存在しなくなった。活動は国境を越えて行われた。北ベトナムは早くからラオスを補給路として利用していたが、1967年からはカンボジアも利用していた。カンボジアを経由するルートは1969年からアメリカの爆撃を受け始めたが、ラオスのルートは1964年から激しい爆撃を受けていた。カンボジア国民議会が君主ノロドム・シハヌークを退陣させたことにより、クメール・ルージュの要請を受けた北ベトナム軍の侵攻を受け、カンボジア内戦が激化し、アメリカ・南ベトナム軍の侵攻(カンボジア作戦)を受けることになった。

- 1969年、リチャード・ニクソン大統領の当選を受けて、「ベトナミゼーション」政策が開始された。この政策により、紛争は拡大したベトナム共和国陸軍によって戦われることになり、アメリカ軍は国内の反発や徴兵の減少によりますます士気が低下していった。ソ連と中国の関係も悪化する中、ベトナム戦争の有利な終結を模索したアメリカが、それまでの中国敵視政策を改め、1971年7月に来年のニクソン大統領の中国訪問を発表し世界を驚かせた。アメリカ軍の地上部隊は1972年初めまでにほぼ撤退し、支援は航空支援、砲兵支援、顧問、物資輸送に限られていた。ベトナム共和国(南ベトナム)陸軍は、アメリカの支援に支えられ、1972年のイースター攻防戦で、最初で最大の機械化された北ベトナム軍の攻勢を阻止した。この攻勢は双方に大きな犠牲をもたらし、北ベトナム軍は南ベトナムを制圧することが出来なかったが、ベトナム共和国陸軍自身も全ての領土を奪還することが出来ず、その軍事的状況は厳しいものであった。1973年1月のパリ協定により、アメリカ軍は全て撤退し、8月15日にアメリカ議会で可決されたケース・チャーチ修正条項により、アメリカ軍の直接的な関与は正式に終了した[14]。

- しかし和平協定はすぐに破棄され、アメリカ軍なき南北の戦闘は更に2年間続いた。1975年4月17日、プノンペンがクメール・ルージュにより陥落し、1975年春の攻勢で、4月30日には北ベトナム軍がサイゴンに迫り、最後のアメリカ人がヘリコプターでサイゴンを脱出し戦争は終結した。その時、ホーチミン死後6年を経過していた。北ベトナム及び民族解放戦線は、膨大な犠牲者と荒廃した国土を引き換えに、勝利者として国際社会から認定され、翌年には南北ベトナムが統一された。

- 戦争の規模は膨大であり、被害は甚大である。1970年までに、ベトナム共和国陸軍は世界で4番目に大きな軍隊となり、北ベトナム軍も約100万人の正規兵を擁していた[15]。また、民間人含むベトナム側は300万人以上、アメリカ軍兵士5万8,220人、カンボジア人27万5,000~31万人、ラオス人2万~6万人が死亡し、さらに1,626人が行方不明となっている。ベトナムはアメリカ軍が太平洋戦争で使用した弾薬の2.4倍を国土に投下され、 7200万リットルの枯葉剤を南部 70万ha に投下され、3世、4世にまで被害が出続けている。

- また、この戦争に参戦したのは南北ベトナムや解放戦線、アメリカだけでない。それはそれぞれに味方し支援する同盟国であり、それらの国々は戦争初期から同盟国軍として参戦している。具体的には北ベトナムに味方したのは同じ東側諸国に属する社会主義国であり、軍事顧問を派遣したソビエト連邦(ソ連)や防空作戦部隊や工兵部隊を派遣した中華人民共和国(中国)、空軍のパイロットを派遣した朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)などである[16]。また、南ベトナムに味方したのは同じく西側諸国に属する資本主義国であり、28,000人から45,000人の国軍部隊や50,000の役務要員を派遣した大韓民国(韓国)や3,000人の部隊を派遣したオーストラリア、それぞれ2,000人の部隊を派遣したタイ王国やフィリピン、戦車部隊や医師など200人を派遣したニュージーランドなどであり、間接的な協力では心理戦や農業部門で関与した中華民国なども挙げられる[17]。

- この戦争が終わり、共産化を嫌った主に南ベトナムのボートピープルが大量に発生、第3次インドシナ戦争が再開されると、より大きなインドシナ難民危機が引き起こされることになる。数百万人の難民がインドシナを離れ、そのうち25万人が海で死んだと推定されている。アメリカ国内では、この戦争をきっかけに、アメリカの海外での軍事活動に嫌悪感を抱く「ベトナム・シンドローム」と呼ばれる現象が発生[18] し、ウォーターゲート事件と相まって、1970年代のアメリカを支配した信頼の危機を引き起こした[19]。

- ベトナム戦争の小康状態を経て、中ソ対立が再燃した。北ベトナムとその同盟国であるカンボジアのカンプチア王国政府、および新たに結成された民主カンプチアとの間の紛争は、クメール・ルージュによる一連の国境侵犯でほぼ開始され、最終的にはカンボジア・ベトナム戦争へと発展していった。中国軍がベトナムに直接侵攻した中越戦争では、その後1991年まで国境紛争が続いた。統一されたベトナムは、3つの国で反乱軍と戦った。

プロスペクト理論

- 不確実な状況下での意思決定のメカニズムを説明する行動経済学の理論

- 心理学者であるダニエル・カーネマンとエイモス・トベルスキーによって1979年に提唱されました。

- 特徴

- 損失回避的な傾向を指摘し、従来の経済学の意思決定モデルでは説明できない意思決定を説明する

- 内容

- 利益と損失に対して不確実な状況の中では、利益よりも損失を大きく感じてしまう感情反応のメカニズム

- 応用

- マーケティングや消費者行動、FXや株式投資の分野などで応用されている

- プロスペクト理論のポイントとしては、次のようなものがあります。

- 人は損失を回避する傾向があり、状況によってその判断が変わる。

- 人は損失に対して過剰に評価する傾向にあり、現実の損得と心理的な損得とが一致しない。

- 利益に対して下に凹型であり、損失の場合は下に凸型。損失の場合は利益よりも急峻である。

- プロスペクト理論は、心理学と経済学を統合することで、行動経済学の発展に大きく寄与したとされています

NAFTA

- 北米自由貿易協定

- (North American Free Trade Agreement)

- 米国、カナダ、メキシコの3か国間で結ばれた経済協定

- 1994年1月1日に発効しました。

- 2020年7月1日にUSMCAが発効し、NAFTAは効力を失った

- 【NAFTAの目的】

- 商品やサービスの貿易障壁を撤廃する

- 国境を越えた移動を促進する

- 公正な競争条件を促進する

- 投資の機会を拡大する

- 知的財産権の保護や執行を行う

- 【NAFTAの成果】

- 3か国間の貿易が大幅に拡大した

- メキシコが発展した

- 自動車業界ではメキシコでの軽量自動車生産の割合が拡大した

- 自動車メーカーはコストとサプライチェーン体制の合理化を推し進めた

- 【NAFTAの改定】

- ドナルド・トランプ大統領の要請に基づき、2017年8月16日にNAFTAの再交渉が開始された

- 2018年10月にNAFTAを米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に置き換えることに合意した

GATT

- 関税と貿易に関する一般協定(GATT)

- General Agreement on Tariffs and Trade

- 自由貿易の促進を目的とした国際協定です。

- 1947年に調印

- 1995年に世界貿易機関(WTO)に役割を譲りました。

- 【GATTの目的】

- 関税引き上げなどの貿易制限を廃止する

- 為替管理などの通商障壁を取り除く

- 各国の経済を成長させて雇用を安定させる

- 【GATTの経緯】

- 第二次世界大戦前の資本主義諸国のブロック経済と高関税政策を反省し、自由貿易体制をつくることが必要と考えられた

- アメリカとイギリスの相互援助協定を母体とした連合国間における協力関係から発展した

- 戦間期にみられた貿易制限の乱発を繰り返さないための方策として性格も有していた

- IMF(国際通貨基金)・世界銀行と共に戦後の国際経済体制を支える重要な柱として発足した

- 【GATTの成果】

- 過去8回の大規模関税交渉で、加盟国間の関税率は大幅に引き下げられた

- 1995年にWTO(世界貿易機関)が発足したことに伴い、その役割はWTOに移行した

顔料

染料と顔料

- pigment

- 着色に用いる粉末で、水や油に不溶のものの総称。

- 着色に用いる粉末で水や油に溶けるものは染料と呼ばれる。

色が付くのは

- 顔料は特定の波長の光を選択的に反射または吸収するため、色があるように見える。

- 白色光は可視光スペクトル全体をほぼ均等に含んでいる。

- この光が顔料に当たると、一部の波長は顔料に吸収され、他の波長は反射される。この反射された光のスペクトルが人の目に入ると色として感じられる。

- 単純に言えば、青い顔料は青い光を反射し、他の光を吸収する。

- 顔料は蛍光物質や燐光物質とは異なり、光源の波長の一部を吸収して除去するだけ

- 新たな波長の光を追加することはない。

光源と顔料の色

- 顔料の見た目の色は、光源の色と密接に関連する。

- 太陽光は色温度が高くスペクトルも均一に近いため、標準的な白色光

- 人工的な光源にはスペクトルになんらかのピークや谷間がある。

- 太陽光の下で見たときとは色が違って感じられる。

- 色を色空間で数値的に表す場合、光源を指定しなければならない。

- Lab色空間の場合、特に指定がない限り D65 と呼ばれる光源で測定したと仮定される。D65とは “Daylight 6500 K” の略で、ほぼ太陽光の色温度に対応している。

日本工業規格で規定されている顔料

- 白色顔料:亜鉛華、鉛白、リトポン、二酸化チタン、沈降性硫酸バリウムおよびバライト粉

- 赤色顔料:鉛丹、酸化鉄赤

- 黄色顔料:黄鉛、亜鉛黄(亜鉛黄1種、亜鉛黄2種)

- 青色顔料:ウルトラマリン青、プロシア青(フェロシアン化鉄カリ)、YInMnブルー

- 黒色顔料:カーボンブラック

顔料の使用形態

- 顔料が粉体のまま使われることはほとんどなく、塗料・インキ・絵具・クレヨン・クレパス・カラーマーカーなどの形で使われる。

- これらは顔料を水や油・溶剤、樹脂・ワックスなどのバインダーと練り合わせたもの

耐性いろいろ

- 耐光性

- 有機顔料の化学構造は、太陽光や紫外線に弱く、屋外の直射日光が当たるところでは色が無くなり易い。

- 屋外に長期間掲示されたポスターの写真が青黒くなっているのは黄と紅の色が無くなって藍と黒のみが残った結果である。

- 長期掲示されるポスター類には有機顔料の中でも耐光性の良いものが使われる。

- 耐候性

- 耐光性との違いは屋外で曝露するため、雨、また降雨に含まれる化学物質の影響を受ける。

- 耐熱性

- 陶器の着色など焼き付ける場合には最も高い耐熱性が求められる。プラスチックの着色に使う場合はその軟化点以上、レトルトパックの印刷には100℃の沸騰水に耐える顔料が求められる。

- 耐溶剤性

- 顔料は溶媒・溶剤に不溶であることが定義であるが、有機顔料の場合多かれ少なかれ溶媒に対して溶ける。使用用途により条件は様々であるが、温度や溶媒の極性により溶出度は大きく異なる。特定溶剤に規定時間湿潤した後、溶出した色の程度で評価する。

- その他、使用目的によって耐水性・耐油性・耐アルカリ性/耐酸性(耐薬品性)などの耐性が求められる。

顔料の特殊な用途

- 強度向上

- カーボンブラックをゴムに練り込むと、ゴムの強度が著しく向上する。ゴムタイヤが黒いのはカーボンブラックを大量に練り込んだためで、工業用カーボンブラックの用途の大半はこの目的に使用される。

- 導電性の活用

- カーボンブラックの化学構造は黒鉛であり、黒鉛は導電性を有する。例えば黒鉛筆を使用して書いた部分はわずかではあるが電気を通す。このような性質は種々の目的に使用されている。

- 体質顔料

- 体質顔料 (extender pigment) は白色ないし無色の顔料である。屈折率が1.5 – 1.6程度と低いため、展色剤に混和しても隠蔽性にほとんど影響を与えないことから、増量剤として絵具・塗料・化粧品などのコストダウン、着色力や光沢、強度、使用感などの調整に使われる[7]。また、染付レーキ顔料の原料としても使われる。

- 近年は粒子の大きさや形状、表面性質が異なる、多様な体質顔料が出現し、製品の加工性、光学的性質、機械的強度などの物性を変化させる機能性材料としてゴムやプラスチック、シーラントなどの化学樹脂や医薬品、食品、肥料などにも利用されている[7]。

- 体質顔料には炭酸カルシウムや硫酸バリウム、水酸化アルミニウム[8]、タルクなどがあり、分野によって充填剤、フィラー、填料、塗被顔料などと呼ばれている[7]。

鉄

- 水素とヘリウム以外の元素は恒星内部での核融合等により生成される。

鉄は金失、だから鐵。

- 鉄「鉄」の文字が「金を失う」を連想させて縁起が悪いとして、製鉄業者・鉄道事業者などでは社名やロゴで、「鉄」の代わりにあえて旧字体の「鐵」を用いたり、「失」の頭を取り去って「鉃」の形を用いる例がある。

栄養学の立場

- 鉄は人(生体)にとって必須の元素である。

- 食事制限などで鉄分を欠く時期が続くと、血液中の赤血球数やヘモグロビン量が低下し、貧血などを引き起こす。

- 鉄分を多く含む食品はホウレンソウやレバー、大豆製品などである。

- ヘム鉄の方が吸収効率が高い。

鉄の「臭い」

- 鉄棒などの鉄製品を手に持つと、手に特有の臭いがつく。

- 汗に含まれる皮脂分解物と鉄イオンが反応して生じる有機化合物がこの臭いの原因である

「産業の米」鉄の利用と文化

- 安価で比較的加工しやすく、入手しやすい金属

- 人類にとってもっとも利用価値のある金属元素

- 産業革命以後は産業の中核をなす材料

- 「産業の米」「鉄は国家なり」、鉄鋼の生産量は国力の指標

- 鉄は強い磁性を持つため、不燃物からの回収が容易であり、再利用率も高い。屑鉄として回収された鉄は、電気炉で再び鉄として再生される。

- 現在においても工業生産されている金属の大半は鉄鋼

- 鉄を含まない金属は非鉄金属と呼ばれる。

- 鉄は、炭素をはじめとする合金元素を添加することで鋼となり、炭素量や焼入れなどを行うことで硬度を調節できる、きわめて使い勝手のいい素材となる。

- 鉄に炭素とさまざまな微量金属を加えることで、多様な優れた特性を持つ合金鋼が生み出される。

- 鉄とクロム・ニッケルの合金であるステンレス鋼は腐食しにくく強度が高く、なおかつ見た目に美しく比較的安価な合金として知られる。

- ステンレス鋼に加工された鉄は、液体や気体を通すパイプ、液体や粉体を貯蔵するタンクや缶、流し台、建築資材などにも用いられるほか、鍋や包丁などの生活用具、家電製品、鉄道車両、自動車部品、産業ロボットなど、あらゆる分野に利用されている。

- 金属材料でもっとも熱膨張係数が低いインバー、最強の保磁力を持つ磁性材料(ネオジム磁石)も鉄含有合金である。

- 鉄化合物はインクや絵具などの顔料として、赤色顔料のベンガラや青色顔料のプルシアンブルーなどとして使われる。

粗鋼

- (そこう、英: Crude steel)

- 転炉や電気炉などで精錬され、圧延や鍛造などの加工を施す前の鋼。

- 最終的には自動車や電気製品などの耐久消費財や建築材料となる

- 粗鋼生産量は景気の動向を示す指標となる。

- 統計用語としては、1958年に鋼から呼び変えられる形で採用された

- 2000年以降一般では認知されておらず、それ以前には報じていたマスコミも現在は使わない。

銑鉄

- 銑鉄は転炉での精錬前の鉄

- 以下の3種類に大別。

- 十分に脱酸されず熱延鋼板や冷延鋼板に適する「リムド鋼」

- 十分に脱酸され高級鋼材に適する「キルド鋼」

- その中間で厚鋼板やレールに適する「セミキルド鋼」

ブロック経済

- (ブロックけいざい、英語: bloc economy)

- 世界恐慌後にイギリス連邦やフランスなどの植民地又は同じ通貨圏を持つ国が、植民地を「ブロック」として、特恵関税を設定するための関税同盟を結び、第三国に対し高率関税や貿易協定などの関税障壁を張り巡らせて、或いは通商条約の破棄を行って、他のブロックへ需要が漏れ出さないようにすること

- 経済保護した状態の経済体制のこと。

- 世界恐慌以後、1930年代のブロック経済を意味する。

- 一般に、自由貿易の下では、自国の内需が拡大する場合、輸入も拡大する。

- 関税障壁を高くすると、輸入を通じて外国へ漏れる需要が減少する。

- 輸入の減少は、他国にとっては輸出の減少となり国民所得を減少させる。

- 国際分業がおこなわれている状況で、特定国がこの政策を採用すればそれ以前の国際分業体制が崩れる

- 世界経済全体が非効率になる。

- ブロック経済体制には同盟、債務関係、為替、運送料の問題などが絡んでいた。

産業革命

- 英: industrial revolution

- 18世紀半ばに起こった産業の変革

- 石炭

- 社会の変革

- 1733年から1840年付近までの第一次産業革命

- それ以降の第二次産業革命

- イギリスの事例については、従来の社会的変化に加え、最初の工業化であることと世界史的な意義がある点を踏まえ、一般に「産業革命」という用語が用いられている。

工場制機械工業が成立

- 綿織物の生産過程における技術革新

- 製鉄業の成長

- 蒸気機関の開発による動力源の刷新

交通革命

- 蒸気機関の交通機関への応用

- 蒸気船や鉄道、交通革命

近代の幕開け

- 1人あたりのGDP(国内総生産)が産業革命以降増加を始めた

- 経済成長は資本主義経済の中で始まった

「工業化」

- 産業革命を「工業化」という見方をする

- 工業革命とも

概要

- 「産業革命」という言葉が初めて使われたのは1837年、経済学者のジェローム=アドルフ・ブランキによるものからである。

背景

- イギリスで世界最初の産業革命が始まった要因として、

- 原料供給地および市場として植民地

- 清教徒革命・名誉革命による社会・経済的な環境整備

- 蓄積された資本

- フランスにもこれらの条件は備わっていたものの、両者の違いは植民地の有無である。

七年戦争の勝利、イギリスの世界覇権

- イギリス産業革命は1760年代に始まるとされる。

- 七年戦争が終結し、1763年のパリ条約において、アメリカ、インドにおけるイギリスのフランスに対する優位が決定づけられた。

- イギリスはライバルであるフランスに先んじて産業革命を開始、地球上のすべての国々に対して有利な位置を占める

- 七年戦争の勝利によってイギリスは世界システム論における覇権国家の地位を決定づけた

70年以上にわたる革命?

- 革命」というほど急激な変化ではない

- イギリスの産業革命は1760年代から1830年代までという比較的長い期間にわたって漸進的に進行した。

- イギリスに限らず西ヨーロッパ地域では「産業革命」に先行してプロト工業化と呼ばれる技術革新が存在した。そのため、そもそも「産業革命」のような長期的かつ緩慢で、唯一でもない進歩が「革命」と呼ぶに値するかという議論もある。

技術形態に重きを置く、産業革命の理解

- 初期の軽工業中心のころを「第一次産業革命」

- 電気・石油による重化学工業への移行後を「第二次産業革命」

- 原子力エネルギーを利用する現代を「第三次産業革命」と呼ぶ立場がある

イギリス、大きな社会的変化

- 労働者階級の成立

- 中流階級の成長

- 地主貴族階級の成熟

- 三階級構造の確立

- 消費社会の定着

- 1760年代から1830年代という「産業革命期」を挟んで大きな社会的変化を見出す

国際分業体制へ

- 最初の工業化であるイギリス産業革命を期に、奴隷貿易を含む貿易の拡大や、国際分業体制の確立といった地球規模での大変化がある。

- 産業革命は単なる技術上の変化としてではなく、また一国単位の出来事としてでもなく、より広い見地から理解される。

七年戦争

- 英語: Seven Years’ War

- 1756年から1763年まで行われた戦争

- 実質の世界大戦

原因

- ハプスブルク家がオーストリア継承戦争で失ったシュレージエンをプロイセンから奪回しようとしたことが直接の原因

- そこに1754年以来の英仏間の植民地競争が加わり世界規模の戦争となった。

- イギリス・プロイセン側と、その他の列強(フランスとオーストリアとロシア、スペイン、スウェーデン)に分かれてオスマン帝国を除く当時の欧州列強が全て参戦

- 戦闘はヨーロッパ以外にも拡大

- インドではムガル帝国がフランスの支持を受けて、イギリスによるベンガル地方の侵攻を阻止しようとした。

ヨーロッパの勢力均衡を変える

- この戦争の前にフランスとオーストリアは、台頭してきたイギリスとプロイセンを抑えるために古くからの因縁を捨てて同盟を組んだ(外交革命)。

- イギリスの飛躍とフランスのヨーロッパにおける優位性の喪失、オーストリアの神聖ローマ帝国内での権威低下を招き、ヨーロッパの勢力均衡を変える結果となった。

各国の対応

- イギリス・フランス間の紛争は、1754年から1756年の間にイギリスがフランスの北アメリカ植民地を攻撃して、フランス商船を数百隻拿捕したことではじまった。

- 一方で勢力を増すプロイセンは、オーストリアとドイツ内外における主導権をめぐって争っていた。1756年、外交革命が行われた。

- 戦争が差し迫ったことで、プロイセンは予防戦争としてザクセンに侵攻、蹂躙した。

- この行動に全ヨーロッパが騒然とした。

- オーストリアがフランスと同盟し、オーストリア継承戦争で失ったシュレージエンを奪回しようとしたため、プロイセンはイギリスと英普同盟を締結した。

- 帝国諸侯の多くは、嫌々ながらも帝国議会の議決に従ってオーストリア側で参戦した。

- ただし、英普同盟側にもいくつかの帝国諸侯が参加している。

- スウェーデンは以前プロイセンに奪われたポンメルンの奪還を狙い、反プロイセン側で参戦した。

- スペインは第三次家族協約に従いフランス側で参戦したが、両国が1762年におこしたポルトガル侵攻(英語版)は大敗に終わった。

- ロシア帝国は、はじめプロイセンのポーランドへの野心を恐れてオーストリア側で参戦したが、1762年にピョートル3世がツァーリに即位すると、プロイセンに味方した。

- 以前の戦争と違い、ヨーロッパの中小国の多くは一方の参戦国との紛争を抱えていたが、七年戦争に巻き込まれることは避けようとした。フレデリク5世治下のデンマーク=ノルウェーがその一例で、ピョートル3世が即位したときは危うくフランス側で参戦しかけたが、両国間の戦争が勃発する前にピョートル3世が廃位された。

- 長らくイギリスの同盟国であったオランダは、イギリス・プロイセンとヨーロッパ列強の間の戦いに巻き込まれることを恐れて中立を堅持し、一時はイギリスがインドを支配下に置くことを防ごうとした(チンスラーの戦い(英語版))。

- ナポリ王国、シチリア王国、サルデーニャ王国は心情的にはブルボン家を支持したが、イギリスを恐れて同盟加入を拒否した。ロシアでは戦争による増税があった上、1759年にエリザヴェータ女帝が冬宮殿増築のために塩税とアルコール税を徴収したことで民衆を苦しめた。スウェーデンと同じく、ロシアはプロイセンと単独講和した。

- 戦争は1763年、フランス・スペイン・イギリス間のパリ条約とザクセン・オーストリア・プロイセン間のフベルトゥスブルク条約で終結した。

- イギリスは北アメリカのヌーベルフランスの大半、スペイン領フロリダ、西インド諸島のいくつかの島、西アフリカ海岸のセネガル植民地、インドにおけるフランス交易地に対する優越を獲得した。

- アメリカ先住民は条約に参加できず、それを不満としてポンティアック戦争をおこしたが、七年戦争前の状態に戻すことには失敗した。

- ヨーロッパにおいてはプロイセンは苦戦を強いられ続けたが、運も味方してフリードリヒ大王はシュレージエンの領有を確実なものとした。プロイセンはこの戦争で大幅に威信を高め、欧州列強の一角を占めるようになった。

- オーストリアは本来の目的であったシュレージエン奪還は達成できなかったものの、ザクセンを解放したことでその軍事力を各国に示し、面目を保つことができた。

- ポルトガル、スペイン、スウェーデンは参戦したものの得るものは無く、大国の地位を取り戻すことはできなかった。

- フランスは多くの植民地を失った上、巨額の債務を抱え込む結果となり、元々脆弱だった財政をさらに悪化させた。

- スペインはフロリダを失ったがフランス領ルイジアナを獲得し、それ以外の植民地であるキューバやフィリピンは一時イギリスに占領されたものの、和約により返還された。

- フランスとスペインは1778年にアメリカ独立戦争に参戦することでイギリスに報復し、その覇権を一挙に潰そうとした。

第0次世界大戦

- 七年戦争はおそらく真の意味ではじめての世界大戦であり、第一次世界大戦から160年前におきたこの戦争は世界中に影響を及ぼした。

- 戦争はヨーロッパにおける政治再編を引き起こしただけでなく、19世紀のパクス・ブリタニカ、プロイセンのドイツにおける地位の上昇、アメリカ合衆国の独立とフランス革命の遠因となった。

アメリカ独立戦争

- ( American War of Independence)

- 1775年4月19日から1783年9月3日まで

- イギリス本国(グレートブリテン王国)と北アメリカ東部沿岸のイギリス領の13植民地との戦争。

- 現在のアメリカ合衆国ではアメリカ革命(アメリカかくめい、英: American Revolution)、アメリカ独立革命(アメリカどくりつかくめい、英: American Independence Revolution[1])もしくは革命戦争(かくめいせんそう、英: Revolutionary War)と呼ばれる。

- この戦争によって植民地の住民はイギリスの支配を拒否し、アメリカ合衆国(United States)を政治的独立に導くことに成功した。

- 1775年、革命派は13植民地政府の全てを掌握

- 翌年、アメリカ独立宣言を発して、正式にアメリカ合衆国という国家を形作った。

- 戦争の全期間を通して、イギリスは優勢な海軍力によってアメリカ東海岸沿海を制し、海岸に近い幾つかの都市を占領したが、陸軍の兵数は比較的少なく、支配地域は限定的であった。

- アメリカ大陸軍がサラトガの戦いで勝利して間もない1778年には、フランス王国がアメリカ側に付いて参戦した。

- スペイン帝国やネーデルラント連邦共和国(オランダ)も、その後の2年以内にアメリカ側に付いた。

- 1781年にフランス海軍がチェサピーク湾の海戦で勝利したことをきっかけに、アメリカ大陸軍とフランス王国派遣軍は1781年のヨークタウンの戦いでイギリス軍を降伏させ、実質的な戦闘は終了した。

- 1783年のパリ条約で戦争が終結し、イギリスはアメリカ合衆国の独立を正式に認めた。

プロイセン

AIによる回答

- 【歴史】

- 13世紀にドイツ騎士団がスラブ系の先住民を征服してこの地域を支配した

- 16世紀にプロイセン公国が成立した

- 1701年にブランデンブルク選帝侯国とプロイセン公国が合体してプロイセン王国が成立した

- 18世紀にフリードリヒ2世の絶対王政のもとでヨーロッパの強国となった

- 19世紀にドイツ統一をめぐってオーストリアと争い、ドイツ帝国を成立させた

- 帝政崩壊後はプロイセン自由州となった

- 【領土】

- 現在のドイツ北部からポーランド西部にかけてを領土とし、首都はベルリンにあった

- バルト海に面した現在のポーランド海岸地方一帯を地名としてプロイセンという

- 【支配者】

- ホーエンツォレルン家の君主が統治した

- プロイセンの支配者は1618年から1806年まで同時にブランデンブルク選帝侯(辺境伯)を兼ねていた

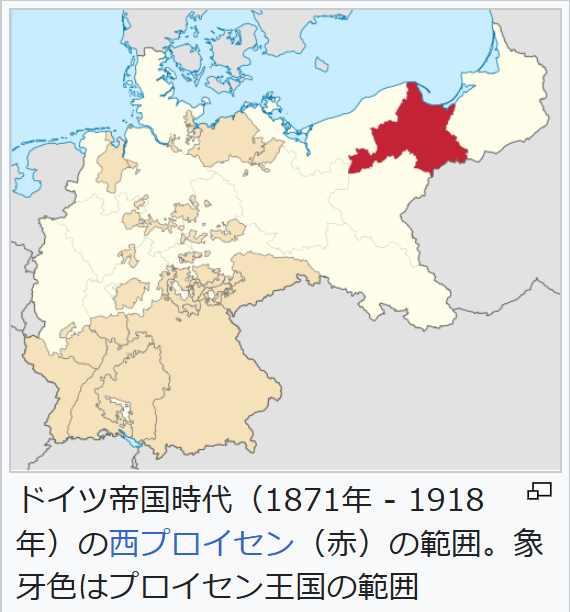

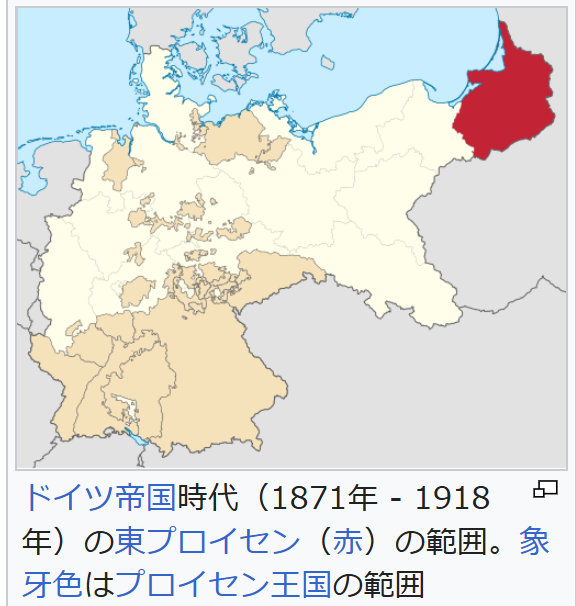

- 現在のポーランド北部からカリーニングラード州(ロシアの飛び地)・リトアニアにかけての地域。歴史的には、北にグダニスク湾からクルシュー砂州にかけてのバルト海、そしてヴィスワ川流域西方からネマン川の間にある内陸のマズールィ(英語版)(Mazury)にかけての地域である。プロシア(普魯西)は、英語名(Prussia)に基づく名称である。

- プロイセン公国とブランデンブルク辺境伯を起源とし、ドイツ統一(ドイツ帝国)の中核となったプロイセン王国(ドイツ語: Königreich Preußen、ポーランド語: Królestwo Prus)の国名は、この地域の名称に由来している。

- プロイセン地方の領域は西側はポメラニア(ポーランド名:ポモージェ、ドイツ名:ポンメルン)でドイツに接し、東はネマン川(ドイツ名メーメル川)を境にポーランドとリトアニアに隣接、ヴィスワ川(ドイツ名ヴァイクセル川)で東プロイセンと西プロイセンに分けられる。東プロイセンの中央には東西にプレゴリャ川(ドイツ名プレーゲル川)が流れ、その河口に中心都市カリーニングラード(ケーニヒスベルク)がある。

- プロイセン地方は、1772年のポーランド分割以降全域がプロイセン王国(後のドイツ国)の領域に入っていた。

- 第一次大戦後のヴェルサイユ条約によってダンツィヒ以外の西プロイセンはドイツ国からポーランドへ割譲され、東プロイセンは自由都市ダンツィヒとポーランド回廊によってドイツの飛び地になった。

- 第二次世界大戦勃発(ポーランド侵攻)後、戦時中は再び全域がドイツ国(ナチス・ドイツ)の管理下に置かれた

- 大戦後は西プロイセン全域がポーランド領

- 東プロイセンはソビエト連邦(ロシア、リトアニア)とポーランドに分割

- それ以降プロイセンという地域名は現地で使われていない。

- 第二次世界大戦以前のプロイセンの住民は、東方植民によって移住してきたドイツ人が多数を占めていた。だが、終戦前後にソ連が行ったドイツ人追放または国外避難でほとんどのドイツ人はドイツへ移住し、現在のプロイセンの住民のほとんどはポーランド人、ロシア人またはリトアニア人となっている。

- プロイセンという名前は、プルーセン人またはプルッツェン人として知られるヴィスワ河口付近に居住した先住民に由来する。

- ロシアあるいはルーシの近くを「プロシア」と呼んだことから来ているとも言われている。

- プロイセンは、ドイツ北部とポーランド北部を含む歴史的地域で、ドイツ帝国の統一を主導した王国です。プロシアとも呼ばれます。

ムガル帝国

- 1526年にバーブルによってインドに建てられたイスラーム王朝です。

- インド史上最大のイスラーム国家

- 17世紀後半に最盛期

- 18世紀にはイギリスやフランスの侵攻を受けて衰退

- 1858年に滅亡しました

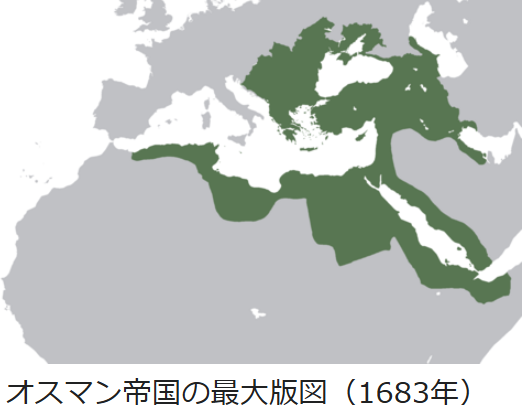

オスマン帝国

- オスマン帝国は、1299年から1922年まで存在したイスラム帝国

- 現在のトルコ共和国を前身

- 中央アジアから移住したトルコ族によって建国

- アジア・ヨーロッパ・アフリカの3大陸にまたがり

- 時期

- 1299年~1922年

- 首都

- コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)

- 全盛期

- 16世紀

- 滅亡

- 1922年のトルコ革命によって滅亡

- 特徴

- 多民族・多宗教の帝国で、イスラム教スンナ派の大帝国

- 15世紀中頃にビザンツ帝国を滅ぼし、16世紀にはシリア・エジプト、アラビア半島、北アフリカを征服

- 17世紀末からヨーロッパ諸国の侵攻、アラブ諸民族の自立などによって領土を縮小

- 19世紀に近代化をめざす改革に失敗

- 第一次世界大戦で同盟国側に加わって敗北

- オスマン帝国の遺産はトルコ各地に残り、特にイスタンブルにはミマール・スィナンのモスクなどの建築物が数多く残されています

清教徒革命

- 17世紀のイギリスで起こった市民革命

- 絶対王政を倒して共和政を実現した革命です。

- 【概要】

- 1642年から1649年にかけて発生した

- 議会派のクロムウェルが国王派を打ち破り、国王チャールズ1世を処刑した

- クロムウェルが独裁政治を行うようになり、民心が離れた

- クロムウェルの死後、王政が復古した(1660年)

- 【背景】

- チャールズ1世の専制政治への反発が背景にあった

- 宗教的自由を求める声が高まった

- 議会派にはピューリタンが多かったことからこの名前で呼ばれた

- 【意義】

- 不十分とはいえ絶対王政を倒した市民革命の最初のものとも言える

- 18世紀後半のアメリカ独立革命やフランス革命へと続く先駆的なものでした

- 現在に続くイギリス(イングランドとスコットランド、アイルランドを含み)という一体化した国家の成立の画期となった変革でもありました

名誉革命

- 1688年から1689年にかけてイギリスで発生した市民革命

- 無血で成功したことから「無血革命」とも呼ばれます。

- 概要

- イギリス議会が国王ジェームズ2世を追放し、オランダ総督ウィリアム3世とメアリー2世を国王としたことで立憲君主制が確立した変革

- 特徴

- 大規模な流血の事態を伴わずに体制転換が実現した

- 結果

- 権利の章典が制定され、立憲君主制の原則が確立した

- 名誉革命の経緯は次のとおりです。

- 当時のイギリスでは、ジェームズ2世による絶対権力に市民が反発していました。

- 議会内にも国王に妥協的なトーリ党と、王権との対決を辞さないホイッグ党の党派対立が始まっていました。

- 1688年にジェームズ2世に男子が産まれ、議会の計画が崩れました。

- 議会は一致して、メアリと夫のオランダ総督ウィレムを招聘しました。

- ウィレムがオランダ軍の大軍を上陸させ、ジェームズ2世はフランスに亡命しました。

- 1689年2月に議会は「権利の宣言」を提出し、ウィレムとメアリがこれを承認して即位しました。

- 議会は同年12月、「権利の章典」として制定し、立憲君主制が成立しました。

フランス革命

- 1789年から1799年にかけてフランスで起こった革命

- 絶対王政を倒し、封建制度を廃止した市民革命

- 自由と平等の理念を掲げ、人権宣言を発表

- 近代社会の礎を築きました。

- 【フランス革命の背景】

- 絶対王政の矛盾と経済危機

- 啓蒙思想やアメリカの独立の影響

- 農民や商工業者の不満の高まり

- 【フランス革命の主な出来事】

- 1789年7月14日、パリの民衆がバスティーユ牢獄を襲撃

- 1789年8月、封建制の廃止と人権宣言が発表される

- 1791年、立憲君主制を定めた憲法が制定される

- 1792年、王権が停止され、国民公会が成立して共和政が宣言される

- 1793年、国王ルイ16世が処刑される

- 1799年、ナポレオン1世がクーデターで政権を奪取してフランス革命は終結する

- 【フランス革命の影響】

- 民主主義と人権の理念が広まった

- 封建制度の廃止や市民の権利の拡大など、社会の構造が大きく変わった

- 政治体制と社会制度の近代化が進み、国民国家としての基盤が整備されていった

サン・キュロット

- サン・キュロット(フランス語: Sans-culotte)とは、フランス語で「キュロットをはかないひと」というような意味で、フランス革命の推進力となった社会階層。主に手工業者、職人、小店主、賃金労働者などの無産市民(固定資産の無い人)を指し、当時のパリでは貧困層に属した。

- キュロットとは半ズボンのことで、当時貴族の一般的なボトムスであった。そして、長ズボンを履く庶民を貴族が馬鹿にして「サン・キュロット」と呼んだ。これに対し、労働者は不公平な身分制度に反対する意味をこめて、逆に自分たちを誇りを込めてこう呼ぶようになる。

- サン・キュロット階層は、不況やパンの価格高騰などによって生活に苦しんでいて、参政権どころか一切の権利を持っていなかった。そのこともあり、フランス革命の到来はサン・キュロットに熱烈に支持され、1793年1月6日にパリ市当局が、1月6日の主の公現の祭日をサン・キュロットの記念日に改めるほどだった[1]。流言に端を発する暴動でバスティーユ牢獄を襲撃した7月14日のバスティーユ襲撃事件、九月虐殺など、血なまぐさい革命の暴力的側面はすべて彼らによって引き起こされたものである。

- パリのサン・キュロットはフランス革命での不安定要素で、ブルジョワ主導の国民議会を悩ませた。立法議会になってもその傾向は変わらず、武装民兵と化した彼らが度々起こしたデモや暴動は議会への圧力となり、生活の改善を求める運動は、革命を急進化させた。各党派は、パリのサン・キュロットに迎合せざるを得ない状況にあったため、フランス革命が極端な平等主義や富の再分配といった、社会主義的な政策を途中で取り入れようとしたのは彼らの影響であった。

- 恐怖政治はサン・キュロットの熱心な要望で始まったものだが、ジャコバン派の分派争いで粛清を受け、特にサン・キュロット直接行動主義の代表格だったエベール派の処刑以後は扇動者を失って弱体化した。さらにテルミドールのクーデタを境に一気に衰退し、テルミドール反動と、その後の総裁政府や執政政府は大規模な弾圧を行ったため、サン・キュロットは革命勢力としての力を完全に失い、革命の主体はブルジョワジーのもとに戻った。

ナポレオン

- ナポレオン・ボナパルト

- (フランス語: Napoléon Bonaparte

- 出生名(1794年以前): ナポレオーネ・ディ・ブオナパルテ

- 1769年8月15日 – 1821年5月5日

- フランス革命期の軍人、革命家

- フランス第一帝政の皇帝に即位、ナポレオン1世(在位:1804年 – 1814年、1815年)となった。

- 1世から7世まで存在するが、単にナポレオンと言えばナポレオン1世を指す。

- フランス革命後の混乱を収拾し、軍事独裁政権を確立した。

- 大陸軍(フランス語: Grande Armée グランダルメ)と名づけた軍隊を築き上げ、フランス革命への干渉を図る欧州諸国とのナポレオン戦争を戦い、幾多の勝利と婚姻政策によって、イギリス、ロシア帝国、オスマン帝国の領土を除いたヨーロッパ大陸の大半を勢力下に置いた。

- 対仏大同盟との戦いに敗北

- 百日天下による一時的復権

- 51歳、南大西洋の英領セントヘレナにて没。

ナポレオン戦争

- フランスの第一執政期および第一帝政期の一連の戦争の総称

- フランス革命に起因して勃発した一連の戦争

- 1803年5月のアミアンの和約の破棄をもって前半を「フランス革命戦争」

- 後半を「ナポレオン戦争」と二つの局面に分ける

概要

- ナポレオン戦争はフランス革命戦争後の混乱期に始まった。

- フランス軍を率いたナポレオンは一時期ヨーロッパの大半を征服した

- スペイン独立戦争とロシア遠征で敗退し、ワーテルローの戦いにおいて決定的敗北を喫した。

- 1815年11月20日の第二次パリ条約の締結をもって戦争は終結し、ナポレオンは失脚した。

- 1792年に開始されたフランス革命戦争から断続的に戦争状態が続いていたため、一連の戦争を合わせて大フランス戦争(だいフランスせんそう、Great French War)とも呼ぶ。

- ドイツでは対仏大同盟戦争(たいふつだいどうめいせんそう、Koalitionskriege)、1813年以降のドイツ解放の戦いを解放戦争とも呼ぶ。

- 大同盟戦争以来100年以上にわたって続いた英仏間の対立関係を第二次百年戦争とみる見方もある。

- フランス革命戦争とナポレオン戦争との間をどこで区切るかについては、1803年5月のアミアンの和約の破棄を境界とする見方が一般的ではある

- ナポレオン戦争ではヨーロッパ大陸に加えて世界各地の植民地も戦場となった。

- 七年戦争に続く2度目の「世界大戦」であると言われる。

ニュートン力学

- Newtonian mechanics

- アイザック・ニュートンが、運動の法則を基礎として構築

- 力学の体系

- アインシュタインの相対性理論、あるいは量子力学などと対比して用いられる。

概要

- 静止物体に働く力の釣り合いを扱う静力学は、古代ギリシアからの長い年月の積み重ねにより、すでにかなりの知識が蓄積されていた。

- ニュートン力学は、物体の運動について調べる動力学を確立した。

- ニュートン力学は古典物理学の不可欠の一角

- 絶対時間と絶対空間を前提とした

- 3 つの運動の法則(運動の第1法則、第2法則、第3法則)

- 万有引力の法則

- 広範の力学現象を演繹的かつ統一的に説明し得る体系

- ニュートン力学は、1687年のニュートン自身による、3巻から成る著作『自然哲学の数学的諸原理』(略称: プリンキピア、Principia)を通して公表された。ニュートン力学の主要な点はすべてこの中に含まれている。

- 『プリンキピア』の表現形式は、ユークリッド原論に倣った作図を用いて幾何学的証明を積み上げる方式を採っている。この表現の中には、エルンスト・マッハが指摘したように十分に論理的とは言えない点も含まれており、その後の時代の多くの人々によって整理しなおされ、別の説明方法も与えられている。

- 大学などで「ニュートン力学」と呼ばれている体系は、これを出発点としつつも多くの人々によって改良された、相対論以前の古典力学の体系と見なすのが適切である。

- 『プリンキピア』の冒頭部分は質量、運動量、慣性、力などの定義にあてられている

- 重さという概念の他に質量という概念を導入したことが画期的。

- 「ニュートンが万有引力の法則などを発見した」は誤りである。それまでにシモン・ステヴィン、エドム・マリオット、ガリレオ・ガリレイ、ヨハネス・ケプラーら先人によって発展してきた物理学をニュートン力学として体系づけたことが最大の功績であり、古典物理学はニュートンによって一旦完了したといえるのである。

質量

- 羅: massa、希: μᾶζα、独: Masse、英: mass)

- 物体を構成する不変な物質の量を指す語

- 物体の動かしにくさの度合い

- 重力源でもある。

概説

- 質量という概念は、動力学や力学の発達と伴って変化している。

- 物理学的にはかつて、動かし難さを指す慣性質量 (inertial mass)

- 万有引力による重さの度合いを指す重力質量 (gravitational mass)

- の二通りの定義が存在した。現在の物理学では等価。

- 慣性質量と重力質量の等価性は、重力加速度を定めることで説明できる。

- 物体に働く「重力は”重力質量”と重力加速度の積」であり、また、「重力と”慣性質量”の比」が重力加速度となる。

- 質量は、日常的には重さとして捉えやすく混同されがちである。

- 重さとは、その物体が受ける「重力の大きさ」。

- 重力場の異なる場所(例えば月と地球とで地表の重力加速度は異なる)では、同一質量の物体を用意したとしても、その重さは異なる。

重力加速度

- 物体を落としたとき、その物体の速度が単位時間当たりにどれだけ速くなるかを示した量

- 重力のみが作用する物体の運動の様子は、等価原理により物体の質量によらない。

- 重い物体でも軽い物体でも同じ速度で落下する

- 落下する速度はだんだん上がる性質がある

- 単位には加速度と同じくメートル毎秒毎秒 (記号: m/s2)が用いられる。

- 重力加速度は、重力を意味する英語: gravity の頭文字を取って g で表される。

- 万有引力定数の G と区別するため、通常は小文字で書かれる。

相対性理論

- 英: Theory of relativity)

- 相対論(そうたいろん)

- 時間や空間(時空間)と慣性力に基づく考察

- 時空間の観測や重力を体系的に論じた物理理論。

- 量子化を前提としない

- 物理史上の古典理論

- 量子力学とともに現代物理学の基礎を成す理論体系

- 特殊相対性理論と一般相対性理論とに分けて理解されることが多い

- 特殊相対性理論(原則として慣性系のみを扱う)は一般相対性理論(慣性系を含む座標系一般を扱う)の一部として包含

- 「相対性理論」という術語は一般相対性理論と特殊相対性理論を総称

- 特殊論・一般論の双方ともアルベルト・アインシュタインにより発表され、世に広まった。

概要

- 相対的に等速直線運動する2つの観測者(慣性系である座標系)の間において、物理法則は互いに不変とする相対性原理と光速度が観測者の速度の影響を受けず一定であるという2つの仮説・原理をもとに、絶対静止系のような定常的な計量に触れずに根本的物理法則を説明する試みがあり、1905年に論文発表された。

- 今日「特殊相対性理論」と呼ばれているこの理論では、特に、光速に準じた高速移動をする観測者間の時間と空間の関係に対して、従来のニュートン力学よりも正確な理解が著され、ニュートン力学に見られた実験事実との齟齬を発展的に克服した。

- また、特殊相対性理論は、電磁気学における座標変換(ローレンツ変換)に関する理解を前進させ、電磁気学の理論体系をより発展させた。

- 特殊相対性理論に続いて、1915 – 1916年に一般相対性理論が発表された。

- 一般相対性理論では、等価原理すなわち「速度の変動によって生じる重力と質量のもたらす重力とは区別がない」という仮説・原理から、非慣性系を含めたあらゆる座標系における力学現象の理解を進めた。具体的には、重力を座標系の計量として理解することで、特に、宇宙や巨大天体の構造と力学的挙動についての新たな理解をもたらした。

- 重力以外の他の力(電磁気力、強い相互作用、弱い相互作用)は、相対性理論の体系に付加的・補足的に組み込むことは可能であるが、相対性理論の根本的量子化を含めて、これら他の力との統合的・統一的理解は、なお現代物理学の課題となっている。

歴史

- 1905年、アルベルト・アインシュタインにより一つの論文(アインシュタインの原論文の一つ)が発表された。1906年の発表[2]において、マックス・プランクは相対論(ドイツ語: Relativtheorie)という表現を用い、 このセッションにおける議論の中でアルフレート・ブヘラ(ドイツ語版)が初めて相対性理論(ドイツ語: Relativitätstheorie)という表現を用いた。

- 特殊相対性理論の発表後、アインシュタインは対象を慣性系に限らずに適用できる理論の構築に取り組み、重力場について考察した一般相対性理論へと発展させた。

- 1916年の論文で、重力場の基礎方程式であるアインシュタイン方程式の最初の定式化がなされた。

- 1917年のアインシュタインの論文では、定常宇宙の前提のもとで宇宙定数が追加された。後にエドウィン・ハッブルらの観測により宇宙が膨張していることが明らかとなり、これに関わる宇宙定数の議論・理解も進められた。

- 特殊相対性理論は、2つ(以上)の等速直線運動をする慣性系群について、両者に互いに区別はなく、対等・等価な存在であることを原理とした力学理論である。ここでは、光速度は物理定数として、あらゆる観測者(慣性系)からの観測に対して不変の定数である。

- 宇宙の何処にも絶対的な距離や時間の普遍の尺度が存在せず(絶対空間、絶対時間の否定)、物理現象はただ観測者に固有の時刻・座標に基づいてのみ理解されるものであり、その観測者はすべてが等価である(相対的である)ことが示されている。

- 特殊相対性理論では慣性系のみを原則として扱う。一方で、一般相対性理論では、「観測者が感じる力」とは「座標系の加速運動」と等価であるとの原理を出発点として、力学現象を座標系の計量(時空間の歪み)として捉え、これを定式化している。この試みはアインシュタイン方程式として大成し、特に重力と物質の分布・運動に対する統一的な理論となった。

反「相対性理論」

- 相対性理論は、社会的現象としても広く受け入れられた。

- 同意できない立場などが、科学的反論ではなく、反-相対性理論(英語版)とでも言うべき一種の社会的運動となった。

- これはアインシュタインがユダヤ系であり平和主義者であるということが、国家主義者に嫌悪され、第一次世界大戦でドイツが敗戦した後には、パウル・ヴァイラント(ドイツ語版)による、反相対性理論キャンペーンが張られたりもした。

- 物理学者の世界においても、ユダヤ的であるという理由でアインシュタインの業績を認めない、フィリップ・レーナルトやヨハネス・シュタルクらの「ドイツ物理学(ドイツ語版、英語版)」の一派があった。彼らは、相対性理論の結果は認めるがそれをアインシュタインの成果としないという立場のゆえに、「E=mc²の発見はフリードリヒ・ハーゼノールに帰せられる」などの主張を行い、アインシュタインを「ユダヤ物理学」として攻撃した 。

- 1921年にアインシュタインはノーベル物理学賞を受賞したが、これは光電効果の発見を理由としており、相対性理論を対象としての授与ではなかった。この理由の一つとして、ノーベル物理学賞は、それによって人類が非常に大きな利用価値を得るような物理学の最近の発見に対して与えられるべきものとされるが、相対性理論は当初、新しい現象を主張するものではなく、それまでに知られていた多くの現象を統一的に、より簡単に理解する一つの原理を与えるものであり、これが「発見」と言えるか、また、利用価値があるものかは未知であった。

- もう一つの理由として、相対性理論は、純粋物理学の理論であるにもかかわらず、すでに政治的論争の対象になっており、もしスウェーデン科学アカデミーが、相対性理論に対してノーベル物理学賞を与えるとなれば、同アカデミーも、その論争に巻き込まれる危険があったためとされる。

量子力学

- 英: quantum mechanics

- 一般相対性理論と共に現代物理学の根幹を成す理論・分野。

- 分子や原子あるいはそれを構成する電子などを対象

- ミクロな系における力学を記述する理論

- 取り扱う系をミクロな系の無数の集まりとして解析することによって、巨視的な系を扱うこともできる。

- 従来のニュートン力学などの古典論では説明が困難であった巨視的現象について、量子力学は明快な理解を与える

- 量子統計力学は、そのような応用例の一つ

- 生物や宇宙のようなあらゆる自然現象も、その記述の対象となり得る。

- 代表的な量子力学の理論として、次の二つの形式が挙げられる。

- ひとつは、エルヴィン・シュレーディンガーによって創始されたシュレーディンガー方程式を基礎に置く波動力学である。

- もうひとつはヴェルナー・ハイゼンベルク、マックス・ボルン、パスクアル・ヨルダンらによって構成された、ハイゼンベルクの運動方程式を基礎に置く行列力学

- これらの二つの形式は、異なる表式を採用しているが、数学的には等価

- 基礎科学において重要であるばかりでなく、現代の様々な応用科学や技術といった発展分野においても必須の分野である。

- たとえば科学分野について、黒体放射(高温物体の電磁波放出・発光)の強度を定量的に説明することに成功した

- 太陽表面の黒点が磁石になっている現象は、量子力学によって初めて解明された。

- 技術分野については、半導体を利用する電子機器の設計など、微細・微小な領域に関するテクノロジーのほとんどは、量子力学をその技術の基盤的理解として成立している。

- パソコンや携帯電話、レーザーの発振器などは量子力学の応用で開発されている。

- 電子工学も量子力学と不可分であり、特に超伝導は量子力学を基礎としてその現象を理解されている。

- 量子力学の適用範囲の広さは、現代生活のあらゆる分野に及ぶ。

〇超伝導、✕超電導

- 英: superconductivity

- 電気伝導性物質(金属や化合物など)が、低温度下で、電気抵抗が0へ転移する現象

- (この転移温度を超伝導転移温度と呼ぶ)

- 1911年、オランダの物理学者ヘイケ・カメルリング・オンネスが実験で発見した。

- 超伝導状態下では、マイスナー効果(完全反磁性)により外部からの磁力線が遮断され(磁石と超伝導体との間には反発力が生ずる)、電気抵抗の測定によらなくとも、超伝導状態であることが判別できる。

- その微視的発現機構は、電気伝導性物質内では自由電子間の引力が低エネルギーでは働き、その対が凝縮状態となることによると説明される(BCS理論)。

- 低温度下では普遍的現象ともいえる。

- この温度が室温程度の物質を得ること(室温超伝導)は、材料科学の重要な研究目標の一つである。

- 超伝導を「超電導」と表記されることについては、1926年(大正15年)の『理化学研究所彙報』(理化学研究所発行)の誤植がもとになっている可能性が指摘されている

概要

- 金属は温度が下がると電気伝導性が上がり、逆に温度が上がると伝導性は減少する

- (純粋な金属の抵抗率は温度の3乗に比例する)。

- この原因は、温度の上昇に伴う格子振動の増大により、伝導電子がより散乱されるため

- この性質から、絶対零度に向けて純粋な金属の電気抵抗はゼロになることが昔から予想されていた。

- 超伝導となる温度(臨界温度、Tc)は金属によって異なり、例えばニオブは9.22 K、アルミニウムは1.20 Kとなる[7]。

- 特定の物質が超低温に冷やされた時に起こる現象は「超伝導現象」(英: superconductivity phenomenon)

- 超伝導現象が生じる物質のことは「超伝導物質」(英: superconductor)

- 超伝導物質が超伝導状態にある場合「超伝導体」と呼ばれる。

- 液体窒素の沸点である−196℃ (77 K) 以上で超伝導現象を起こすものは特に高温超伝導物質 (英: cuprate superconductor) と呼ばれる。

- 物質が超伝導状態になることは相転移の一種であり、超伝導相に移り変わる温度を、(超伝導)転移温度という。

- 超伝導に転移する前の相は常伝導という。

- 超伝導体には電気抵抗がゼロになる他にも、物質内部から磁力線が排除されるマイスナー効果によって「磁気浮上」現象を起こす。

- 磁力線の強度への応答の違いから第一種超伝導体 (英: type-I superconductor) と第二種超伝導体 (英: type-II superconductor) とに分類される。

- 第二種超伝導体では磁力線の内部侵入を部分的に許すことで高強度の磁力に対してマイスナー効果が発生する。第二種超伝導体では、ピン止め効果によりゼロ抵抗を維持している。

- ゼロ抵抗ではあるが電流が無限量で流れるわけではなく上限値があり飽和電流と呼ばれる。

- 超伝導電流は伝導体の内部ではなく表面を流れるという特性により、飽和電流は伝導体径の一乗にしか比例せず、伝導体径の二乗に比例して伝導体内部を流れる常伝導電流に比べ、径の1/4に半比例して減少する。よって同じ飽和電流を得るための伝導体線径は常電導よりも非常に太くなる。

- これらの現象はいずれも、量子力学的効果によって起きていると考えられ、基本的機構はBCS理論によって説明される。ただし、高温超伝導体の引力機構に対しては、BCS理論の電子・格子振動相互作用だけでは説明がつかず物理学の未解決問題の一つである。

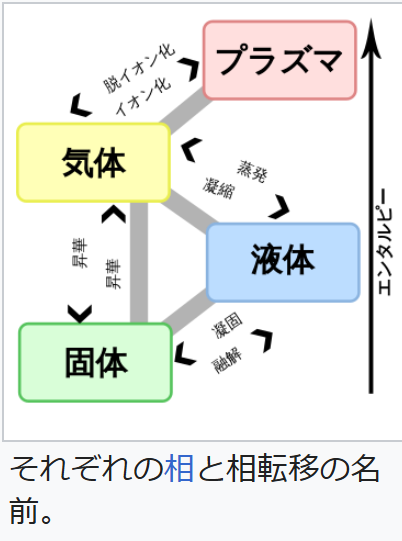

相転移

- 相転移(そうてんい、英語: phase transition)とは、ある系の相(phase)が別の相へ変わることを指す。

- しばしば相変態(そうへんたい、英語: phase transformation)とも呼ばれる。

- 熱力学または統計力学において、相はある特徴を持った系の安定な状態の集合として定義される。

- 一般には物質の状態(固体、液体、気体)の相互変化として理解されるが、同相の物質中の物性変化(結晶構造や密度、磁性など)や基底状態の変化に対しても用いられる。

- 相転移に現れる現象も単に「相転移」と呼ぶことがある。

概要

- 何を以て「相」と定義するかは分野によって異なる。

- 系の相が多種多様に考えられるのと同様に、相転移の機構もまた、対象とする系とその相によって様々

- 相転移が起こる理由はその系にとってより安定な系の状態が現れたため

- その状態が安定かどうかは、例えば熱力学では温度や圧力、磁場、電場などの組み合わせによって決定されるが、微視的には原子や分子、あるいは核子や電子間の相互作用や、それらと場との相互作用などが寄与している。

- 氷が水になったり水が水蒸気になったりする、固相や液相、気相

- 異なる多形や同素体への転移。炭酸カルシウムがヴァテライトからカルサイトやアラゴナイトへと変化。炭素がダイヤモンドからグラファイトへ変化したりする。

- 他にも様々な相転移があり、その代表的な例として以下のものがある。

- 構造相転移(気相、液相、固相間の転移など)

- 磁気相転移(常磁性、強磁性、反強磁性などの間での転移)

- 金属-絶縁体転移(モット転移など)

- 常伝導-超伝導転移(超伝導)

- 常誘電体-強誘電体転移

- 真空の相転移(宇宙論)

第一次中東戦争

- 1948年5月14日、イスラエルが独立を宣言

- パレスチナの内戦はすぐさま国家間の戦争と化した。

- 翌5月15日にはイスラエル独立に反対する周辺アラブ諸国(エジプト、サウジアラビア、イラク、トランスヨルダン、シリア、レバノン)がパレスチナへ進軍し、パレスチナ人側に立ってイスラエルと戦闘を始めた。

- アラブ側の兵力は約15万以上、イスラエル側の兵力は3万弱

- アラブ連合軍はイスラエルを包囲する形で進軍したが、各国間の不信感から連携がうまくいかず兵士の士気も低かった。

- イスラエル軍は部隊を強化、戦況は次第にイスラエル優位になった。

- 1949年6月、双方が国連の停戦勧告を受け入れた。

- イスラエルでは、この戦争を独立戦争と呼ぶ。

- 領土も国連による分割決議以上の範囲が確保された。

- ただし聖都であるエルサレムは西側の新市街地区しか確保することができず

- 首都機能は海岸部のテルアビブに暫定的に置かれる

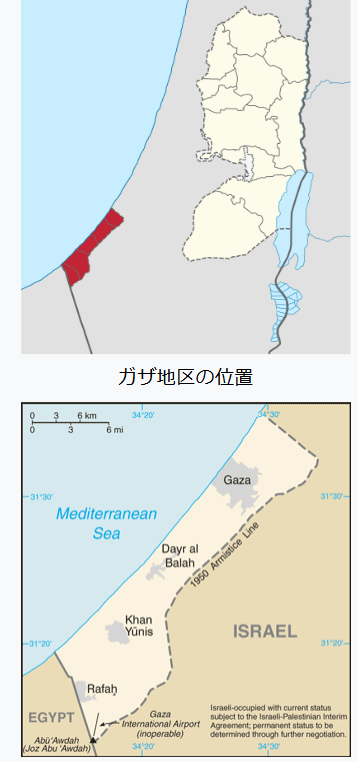

- エルサレム旧市街(東エルサレム)を含むヨルダン川西岸がトランスヨルダンに、地中海沿岸のガザ地区がエジプトに、それぞれ分割された。

戦後の不満

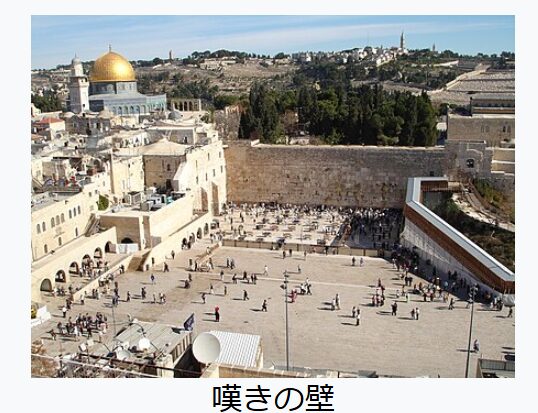

- イスラエル側は肝心のユダヤ教の聖地である嘆きの壁を含むエルサレム旧市街はイスラム教国であるトランスヨルダンの手にわたり、ユダヤ教徒は聖地への出入りが不可能になってしまった。

- アラブ側もイスラエルの建国を許し、人口比に比べわずかな領土しか確保することができなかったため、イスラエルに対する敵意を募らせた。

- 終戦後も両勢力の敵対は全く収まらず、以後21世紀に入っても続く対立の原型はこの時期に形作られた。

- この戦争によって主にイスラム系のパレスチナ人が多く国を追われ、大量のパレスチナ難民となって周辺各国へと流入した。

- イスラエルは首都をエルサレムへと移転させたが、この移転は世界各国から認められず、各国大使館は旧暫定首都であるテルアビブに置かれたままとなった。

嘆きの壁

- ヘロデ大王時代のエルサレム神殿の外壁のうち、現存する部分。

- 神殿はユダヤ教で最も神聖な建物であった。

- 英語の名称「Wailing Wall」は、1917年にイギリス人によってつけられたとされ、これは19世紀のヨーロッパの旅行者が、この壁を「ユダヤ人が嘆く場所」と呼んだことに由来する

- 嘆きの壁の全長は約490mに及ぶ

- 一般には神殿の丘の西側外壁のうち地上に見えている幅約57mの部分のみを指す。

- この部分は広場に面しており、壁の前が礼拝の場所になっている。

- ユダヤ教徒が壁に手を触れ祈りをささげている。

- 紀元前10世紀頃からすでにこの上に神殿(エルサレム神殿)が建てられていた。

- 紀元前19年頃になってヘロデ大王によって大幅に拡張された。その西側の土留壁が現在の嘆きの壁である。

- 広場の前における壁の高さは約19m。地下に埋まっている部分も含めると32m。

- 積み上げられた石は地上28段、地下17段の計45段[9]。

- 祈りを捧げる人々(2013年)

- 1個あたり2tから8tの重さ

- 中でもウィルソン・アーチ(壁のそばにあるトンネル状の祈祷所)の中から見える西の巨石は幅13m、重さは約570tに及ぶ。

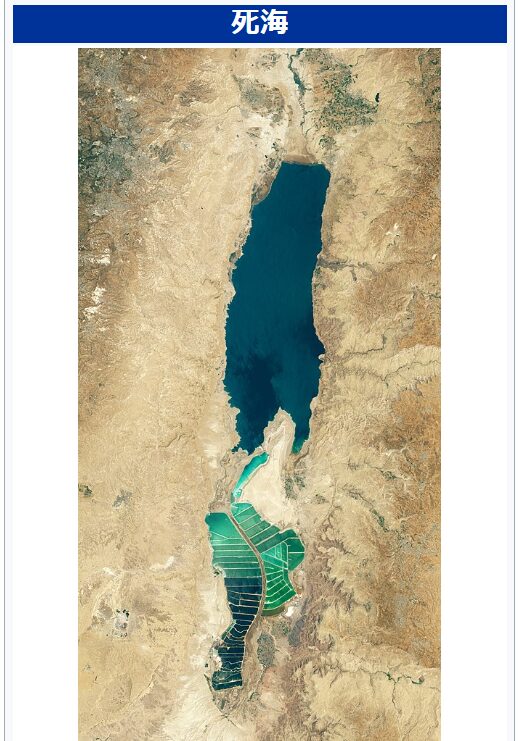

死海

- 中東にある塩湖。

- 湖面の海抜は地表で最も低く、マイナス433m(2019年)である。

- 現在の名称「死海」はアラビア語名に由来する。

- 湖面の面積は605平方キロメートル(2016年)。

- 1960年代の約1000平方キロメートルから大幅に縮小した。湖面低下問題。

乾燥する塩湖

- 死海の水源はヨルダン川だけである。

- 年間降水量は50mmから100mmと極端に少なく

- 気温は夏が32°Cから39°C、冬でも20°Cから23°Cと非常に高い

- 湖水の蒸発が水分供給を上回る状態

- 高い塩分濃度(33%)が生まれた。

中東

カタール、バーレーン

レバノン、ゴラン高原

ゴラン高原

- ゴラン高原(ゴランこうげん、アラビア語: هضبة الجولان, Haḍbat al-Jawlān, ハドバト・アル=ジャウラーン、مرتفعات الجولان, Murtafaʿāt al-Jawlān, ムルタファアート・アル=ジャウラーン、ヘブライ語: רמת הגולן, Ramat HaGolan、英語: Golan Heights)

- シリア南西端に位置する岩場の高原。イスラエル、レバノン、ヨルダンおよびシリアの国境が接する。

- 以前はシリア高原と呼称されていた。

- 1967年以降はイスラエルが実効支配している

- シリアおよび国際連合を含む国際社会は、同高原をシリアに帰属するアル・クナイティラの施政区域(クネイトラ県)の一部であるとしている[5]。

- 2024年時点で、当事国であるイスラエルとアメリカ合衆国を除く全ての国際連合加盟国は同地がイスラエル領であることを認めておらず[6][7]、国連安保理決議497(英語版)では「イスラエルの併合は国際法に対して無効である」旨が採択されている[8]。

- 1967年から1981年まではイスラエル国防軍(IDF)による軍政下に置かれていたが、2024年現在はイスラエルによるゴラン高原法(英語版)によって民政下に置かれている。

中東戦争

- 1948年から1973年

- 大規模な戦争が4度

- イスラエルとエジプトの和平などにより国家間紛争が沈静化

- パレスチナ解放機構(PLO)などの非政府組織との軍事衝突が頻発。

概要

- イスラエルを支援するアメリカ・イギリス・フランスと、アラブ側を支援するソ連の代理戦争

- イデオロギーより経済的な動機が重さ

- 中東地域の利権や武器売買など。

- イギリス・フランスは、第3次中東戦争以降石油政策などからアラブ側に回り、

- 中国やイラン革命後のイランが、武器供給や軍事支援においてアラブ側に入り込む

- 宗教の聖地であるエルサレム、ヘブロンなどの帰属問題の絡んだ宗教戦争の側面も

犬猿の仲

- イスラエルとアラブ諸国は犬猿の仲

- サウジアラビアやクウェートに入国できない。

- 非イスラエル人も、旅券にイスラエルの入国スタンプがあるだけでアラブ諸国では入国拒否される

- 旅行者はイスラエル入国スタンプを別紙に押せば回避できる。

- イスラエル人はエジプトとヨルダン、アラブ首長国連邦、バーレーン、スーダンのみしか入国できない(旅券で分かる)。

アラブとユダヤの対立

- パレスチナは長い間イスラーム国家の支配下だった

- この地に居住するイスラム教徒とユダヤ教徒・キリスト教徒の三者は共存関係を維持してきた。

- 19世紀末、ヨーロッパではパレスチナ帰還運動(シオニズム)が起き

- ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国で離散生活していたユダヤ人によるパレスチナ入植が始まった。

- 当時のパレスチナを支配していたのはオスマン帝国、入植は規制されなかった。

- 1914年に第一次世界大戦が勃発

- 中央同盟国側に立って参戦したオスマン帝国

- 協商国側のイギリスが侵攻を開始

イギリスの中東政策

- イギリスは諸民族の混在する中東地域に目を付け、各勢力を味方に引き入れる様々な協定を結んだ。

フサイン=マクマホン協定、アラブ人の独立支持

- 1915年10月

- メッカ太守であるアラブ人のフサイン・イブン・アリーと

- イギリスの駐エジプト高等弁務官ヘンリー・マクマホンとの間で

- フサイン=マクマホン協定が結ばれ、中東地域のアラブ人の独立支持を約束した。

サイクス・ピコ協定、中東地域の分割支配

- 1916年5月、秘密協定、サイクス・ピコ協定

- イギリス、フランス、ロシアの間で、オスマン領中東地域の分割が決定された。

バルフォア宣言

- 1917年11月

- イギリスの外務大臣アーサー・バルフォアがバルフォア宣言を発し、

- パレスチナにおけるユダヤ人の居住地の建設に賛意を表明した。

「三枚舌外交」

- この3つの協定はサイクス・ピコ協定とフサイン=マクマホン協定の間でわずかな矛盾が生じる

- どれも相互に矛盾していない。

- 結果的に戦後の両勢力の不満を増大

- 中東戦争の大きな原因のひとつとなった。

イギリスのパレスチナ統治

- オスマン帝国が第一次世界大戦に敗れ

- パレスチナはイギリスの植民地化(イギリス委任統治領パレスチナ)。

- ユダヤ人の移民は増加、イギリスは初め入植を規制しなかった。

- アラブ人はイギリスに対して入植の制限を求めた

- 戦間期のパレスチナではユダヤ人・アラブ人・英軍がたびたび衝突

- 1937年にパレスチナ分割案

- イギリス王立調査団がパレスチナをアラブとユダヤに分割して独立させる提案。

- この案をユダヤ側は受け入れたが、アラブ側は拒否

- パレスチナの独立は第二次世界大戦後まで持ち越した。

パレスチナ問題

- Israeli–Palestinian conflict

- イスラエル人とパレスチナ人の間で続いている暴力的な闘争

- 両国が、以下のすべての事項で合意を形成するとき、パレスチナ問題は解決となる。

- パレスチナ国が「占領地域」と呼ぶ紛争地域に関する問題

- ヨルダン川西岸地区・ガザ地区の地位に関する問題

- エルサレム問題

- ヘブロン問題

- エリコ問題

- 入植地問題

- 水資源問題[6][7][8]

- 経済問題

- 難民の帰還権

- パレスチナ国の思想的問題(併存問題)

- ゴラン高原の地位に関する問題

- カツェリーン(英語版)問題

- アラブ諸国との関係正常化

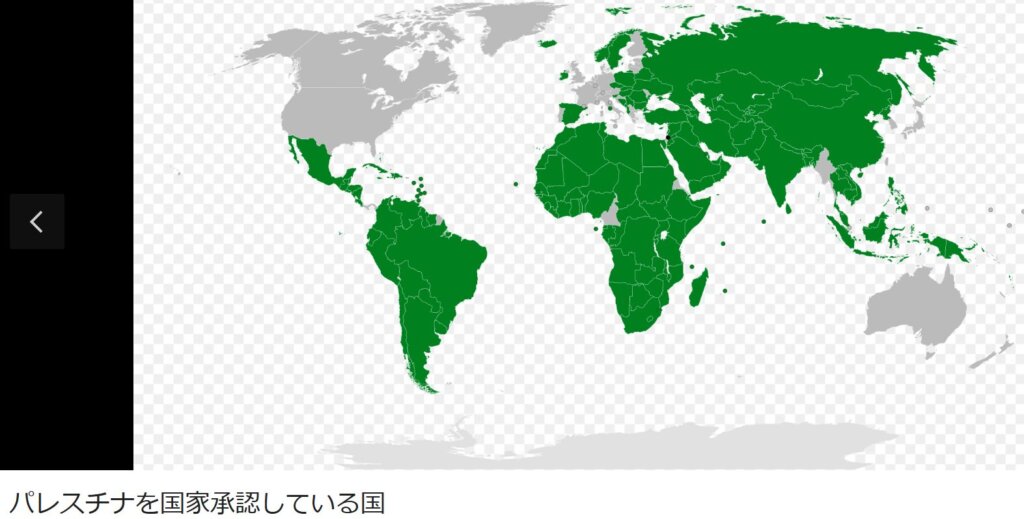

パレスチナ国

- 英: State of Palestine

- 地中海東部のパレスチナに位置する共和制国家。

- 国際連合(UN)には未加盟

- 2024年6月3日時点で、193の国連加盟国の内、145か国が国家として承認している

- 領土(パレスチナ領域)は自治政府(ファタハ政権)が実効支配するヨルダン川西岸地区およびガザ政府(ハマス政権)が実効支配するガザ地区から成る。

- 東エルサレムを名目上の首都

- 事実上の首都はラマッラー。

歴史

- 1988年11月15日に独立宣言を発表

- 初代大統領のヤーセル・アラファート

- 1993年にパレスチナ自治政府が発足

- 長らくイスラエルに占拠されていたパレスチナでパレスチナ人による自治が始まった。

- 2012年11月に国家として国際連合総会オブザーバーとして承認された。

- 第79回国連総会(2024年9月10日開会)において、これまで最後尾だった席次が改められアルファベット順に座ることが認められた。

ヨルダン川西岸地区

- パレスチナ国(パレスチナ自治区)の行政区画

- ヨルダンとイスラエルの間に存在

- 東エルサレムは歴史的にはヨルダン川西岸地区の一部として扱われてきたが、政治的・文化的・人道的な重要性から、ヨルダン川西岸地区とは別個に取り扱われることが多い。

- 地区の面積は5,660km2

- 総人口は約380万人(2020年時点)

- 内訳はパレスチナ人が約309万人(81.2%)

- ユダヤ人入植者が約71万人(18.8%)。

歴史

- 1948年の第一次中東戦争後半に、ヨルダンによって占領

- 部分的なパレスチナ人の賛同とヨルダン議会の決議により、ヨルダン領に編入

- 同地区は1967年までヨルダンの一部(国際的には認められていなかった)

- 1967年の第三次中東戦争でイスラエル軍によって占領

- ヨルダンは1974年に統治権を放棄

- 現在、同地区はイスラエル軍とパレスチナ政府によって統治されている。

- イスラエルは、自国の行政区画として、ヨルダン川西岸地区全域を「ユダヤ・サマリア」と称している。

- イスラエル政府や国民はもとより、親イスラエル派、とくにユダヤ人の入植とヨルダン川西岸の併合(ひいては本項の地域も含めた古代ユダヤ人国家の再統一。あるいは、端的にイスラエルの領有権)支持を意味する用語として使われている。

- アメリカ議会でも「ユダヤ・サマリア」の呼称とイスラエルの主権を法制化し、(ヨルダン川)西岸と呼ぶことを禁じる法案が上下両院に提出された。

- 「ヨルダン川西岸地区」の呼称はヨルダンの主権を暗示するという考えから、ヨルダンの主権もイスラエルの主権も認めない前提として「東パレスチナ」と呼ばれることもある

- ヨルダン川西岸地区は、国際連合からイスラエル占領地として考えられる

- 一部のイスラエル人や他の様々なグループは「占領地」よりも「係争地」という用語を好んで使用する。

- ヨルダン川西岸地区にはパレスチナ人やユダヤ人(入植者)および遊牧民であるベドウィンが居住している。

- 同地区に暮らす大多数のパレスチナ人は、第一次中東戦争でイスラエルから避難したパレスチナ難民

- ユダヤ人入植者やイスラエルの右派は、彼らはパレスチナ難民などではなく、ヨルダンが西岸を統治していた時代に移住してきたヨルダン人だと主張している。

東エルサレム

- ユダヤ教、イスラム教、キリスト教の聖地でもある旧市街を含む。

- 現在の「東エルサレム」は1967年に周囲の28の自治体を編入しているため、1949年以前とは範囲が異なる。

- パレスチナ国(パレスチナ自治政府)は東エルサレムを首都とみなしている

- 1967年の第三次中東戦争でイスラエル国防軍が占領し、現状はイスラエルが実効支配している。

- パレスチナ国の2017年国勢調査によると、人口は約28万人。

ガザ地区

- ガザ[1]地区(ガザちく、アラビア語:قطاع غزة, 文語アラビア語発音:Qitāʿ GhazzahないしはQitāʿ Ghazza(キターウ・ガッザ)、口語アラビア語(現地方言)発音:Qitāʿ GhazzehないしはQitāʿ Ghazze(キターア・ガッゼ)、ヘブライ語: רצועת עזה, Retzuat ‘Azza)

- 中東のパレスチナ国(パレスチナ自治政府)に属する行政区画である[2]。

- 名称は中心都市であるガザに由来し、パレスチナ領域の一部を占めている。

シリア

- シリア・アラブ共和国(シリア・アラブきょうわこく、アラビア語: الجمهورية العربية السورية)、通称シリアは、西アジアに位置する共和制国家。北にトルコ、東にイラク、南にヨルダン、西にレバノン、南西にイスラエルと国境を接し、北西は東地中海に面する。首都はダマスカスで[6]、古くから交通や文化の要衝として栄えた。「シリア」という言葉は、国境を持つ国家ではなく、周辺のレバノンやパレスチナを含めた地域(歴史的シリア、大シリア、ローマ帝国のシリア属州)を指すこともある。

ユダヤ人

- ユダヤ人(ユダヤじん、ヘブライ語: יהודים[注 1]、英語: Jews、ラディーノ語: Djudios、イディッシュ語: ייִדן[注 2])は、ユダヤ教の信者(宗教集団)またはユダヤ教信者を親に持つ者によって構成される宗教信者のこと。原義は狭義のイスラエル民族のみを指した。由来はイスラエル民族のひとつ、ユダ族がイスラエルの王の家系だったことからきている。

- ヨーロッパでは19世紀中ごろまでは、イスラエル民族としての用法以外には主としてユダヤ教の信者というとらえ方がなされていたが、近代的国民国家が成立してからは宗教的民族集団としてのとらえ方が広まった。ハラーハーでは、ユダヤ人の母親から生まれた者、あるいは正式な手続きを経てユダヤ教に入信した者がユダヤ人であると規定されている[9]。

- 現在の調査では、全世界に1,340万を超えるユダヤ教徒が存在する。民族独自の国家としてイスラエルがあるほか、各国に移民が生活している。ヘブライ人やセム人と表記されることもある。

- ユダヤ教徒はディアスポラ以降、世界各地で共同体を形成し、固有の宗教や歴史を有する少数派の民族集団として定着した[10]。

- 言語の面をみても、イディッシュ語の話者もいればラディーノ語の話者もいる。歴史的にはユダヤ人とはユダヤ教徒のことであったが、現状では国籍、言語、人種の枠を超えた、ひとつの尺度だけでは定義しえない文化的集団としか言いようのないものとなっている[11]。ユダヤ人には、中東諸国にルーツを持つミズラヒム、ヨーロッパ系のアシュケナジムの区別がある。イスラエル国内で両者の数は半々しなものの、 社会的地位・経済力には大きな格差があり、エリート層の多くはアシュケナジムによって占められている[12][13]。イスラエル国内で前者の多数は労働者階級でネタニヤフ首相を支持し、エリート階級である後者に対する敵意を持っており、国内対立が起きている[13]

インドネシア共和国

- 首都はジャカルタ

- 東西5,110キロメートル

- 赤道にまたがる

- 1万7000を超える島嶼(とうしょ island。「嶼」は小島を意味する)

- 世界最大の群島国家

オランダ統治

- 大航海時代の16世紀

- 香辛料を求めてヨーロッパ

- ポルトガル、イギリス(英国)、オランダが相次いで来航。

- 17世紀にはバタヴィア(ジャカルタ)を本拠地としたオランダ東インド会社による覇権が確立

- 東インド会社により搾取され

- オランダはインドネシアの民衆が結束しないよう

- 320種以上あった種族語をまとめた共通語を作ることを禁じた

- 一切の集会や路上で3人以上が立ち話することも禁止

- その禁止を破ると「反乱罪」で処罰された

- オランダは一部の現地人をキリスト教に改宗させ優遇する

- 彼らに間接統治させ

- 搾取をする経済の流通は華僑に担わせた

- 1800年にはポルトガル領東ティモールを除く東インド諸島の全てがオランダ領東インド

- オランダ(ネーデルラント連邦共和国)は1795年にフランス革命戦争でフランス軍に占領されて滅亡。

- バタヴィア共和国(1795年-1806年)、ホラント王国(1806年-1810年)と政体を変遷

- インドネシアは、1811年から1815年のネーデルラント連合王国建国まで英国領であった。

- 1819年、イギリスのトーマス・ラッフルズがシンガポールの地政学上の重要性に着目し、ジョホール王国の内紛に乗じてイギリス東インド会社の勢力下に獲得したことにオランダが反発。

- 1824年に英蘭協約が締結され、オランダ領東インドの領域が確定した。

独立運動

- オランダによる過酷な植民地支配下で、20世紀初頭には東インド諸島の住民による民族意識が芽生えた。

- ジャワ島では、1908年5月20日にブディ・ウトモが結成され、植民地政府と協調しつつ、原住民の地位向上を図る活動に取り組んだ。

- 1920年代にはインドネシア共産党が労働運動を通じて植民地政府と鋭く対立した。

- この地の民族主義運動が最高潮を迎えるのは、1927年のスカルノによるインドネシア国民党の結成と、1928年の『青年の誓い』である。

- インドネシア国民党の運動は民族の独立(ムルデカ)を掲げ

- 『青年の誓い』では唯一の祖国・インドネシア、唯一の民族・インドネシア民族、唯一の言語・インドネシア語が高らかに宣言

- インドネシア共産党は1927年末から1928年にかけて反乱を起こしたことで政府により弾圧され

- スカルノやハッタが主導する民族主義運動も、オランダの植民地政府によって非合法化された。

- スカルノらの民族主義運動家はオランダにより逮捕され、拷問を受けた末に長く流刑生活を送る

インドネシアにおける日本の軍政

- 1939年、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発。

- 翌年、オランダ本国はナチス・ドイツに占領された

- アジアでは、日中戦争激化に伴い英米は日本に対して厳しい態度で臨む

- オランダ植民地政府もいわゆる対日「ABCD包囲網」に加わった。

- 日本時間の1941年12月8日午前2時15分(真珠湾攻撃の約1時間前)、日本軍は英領マレー半島のコタバルに上陸し(マレー作戦)、太平洋戦争が開戦

- 3月1日にはジャワ島に上陸、同月9 – 10日には蘭印の中枢であるバタビア(現:ジャカルタ)を占領し作戦は終了した

- オランダ側を降伏させ上陸した日本軍をジャワ島の人々はジュンポール(万歳、一番よい)と最大限の歓迎で迎えた。

- ジャワ島を3つに分ける省制度を廃止

- 基本的にオランダ時代の統治機構を踏襲

- 流刑地にあったスカルノを救出して日本に協力させ、この国民的指導者を前面に立て実施

- スカルノは、オランダの善意に期待できない以上、日本に賭けて見ようと考えた

- 教育制度に関して日本は、オランダが長年行ってきた愚民化政策を取りやめ、現地の人々に高等教育を施し、官吏養成学校、師範学校、農林学校、商業学校、工業学校、医科大学、商船学校などを次々開設して、短期間に10万人以上の現地人エリートを養成した。

- 1943年中盤以降、日本はアジア・太平洋地域における戦局悪化の趨勢を受けてジャワ、スマトラ、バリの現地住民の武装化を決定

- 募集したインドネシア人青年層に高度の軍事教練を施した。

- それらの青年層を中心に、ジャワでは司令官以下の全将兵がインドネシア人からなる郷土防衛義勇軍(ペタ、PETA)が発足した。

- 郷土防衛義勇軍は義勇軍と士官学校を合併したような機関で、38,000名の将校が養成され、兵補と警察隊も編成された

- インパール作戦の失敗によって、ビルマ方面の戦況が悪化すると、日本は1944年9月3日には将来の独立を認容する『小磯声明』を発表。

- 1945年3月に東インドに独立準備調査会を発足させ、スカルノやハッタらに独立後の憲法を審議させた。同年8月7日スカルノを主席とする独立準備委員会が設立

- その第1回会議が18日に開催されるはずであったが、8月15日に日本が降伏したことによって[24]、この軍政当局の主導による独立準備は中止される

独立戦争

- 念願の独立が反故になることを恐れたスカルノら民族主義者は、ジャカルタでインドネシア独立宣言を発表

- これを認めず再植民地化に乗り出したオランダと独立戦争を戦う

- 経験豊かな日本の有志将校がインドネシアの独立戦争に参加して武装化

- 彼らは連合国軍に対する降伏を潔しとしない日本軍人の一部で、インドネシア側に武器や弾薬を提供した。これらの銃器の他にも、刀剣、竹槍、棍棒、毒矢などを調達し、農村まで撤退してのゲリラ戦や、都市部での治安を悪化させるなど様々な抵抗戦によって反撃した。

- 軍籍を離脱した一部の日本人3,000人(軍人と軍属)も加わって最前列に立ってオランダと戦い1,000人が命を落とした。

- 独立戦争は4年間続き、共産化を警戒するアメリカの圧力によって、オランダは独立を認める

独立承認

- 1949年12月のオランダ-インドネシア円卓会議(通称、ハーグ円卓会議)で、オランダから無条件で独立承認を得ることに成功し、国際法上、正式に独立が承認された。

- 60億ギルダーという膨大な対外債務、財政的な苦境に立たされる

- 円卓会議の取り決めを一方的に破棄、外国資産の強制収容を行うなど強攻策

- 国連から脱退するなどスカルノ政権崩壊まで国際的な孤立を深めていく

- 現在でも8月17日を独立記念日

スカルノ時代

- インドネシア初代大統領

- オランダからの独立後、憲法(1950年憲法)を制定し、議会制民主主義の導入を試みた。1955年に初の議会総選挙を実施、1956年3月20日、第2次アリ・サストロアミジョヨ内閣が成立した。国民党、マシュミ、NUの3政党連立内閣であって、インドネシア社会党(PSI)、インドネシア共産党は入閣していない。この内閣は5カ年計画を立てた。その長期計画は、西イリアン帰属闘争、地方自治体設置、地方国民議会議員選挙実施、労働者に対する労働環境改善、国家予算の収支バランスの調整、植民地経済から国民の利益に基づく国民経済への移行により、国家財政の健全化を図ることなどである。[25]

- しかし、民族的にも宗教的にもイデオロギー的にも多様で、各派の利害を調整することは難しく、議会制は機能しなかった。また、1950年代後半に地方で中央政府に公然と反旗を翻す大規模な反乱が発生し(ダルル・イスラム運動(英語版)、セカルマジ・マリジャン・カルトスウィルヨの反乱、カハル・ムザカル(英語版)の反乱、プルメスタの反乱(英語版))、国家の分裂の危機に直面した。

- この時期、1950年憲法の下で権限を制約されていたスカルノ大統領は、国家の危機を克服するため、1959年7月5日、大統領布告によって1950年憲法を停止し、大統領に大きな権限を与えた1945年憲法に復帰することを宣言した。ほぼ同時期に国会を解散して、以後の議員を任命制とし、政党の活動も大きく制限した。スカルノによる「指導される民主主義」体制の発足である。この構想は激しい抵抗を受け、中部・北・南スマトラ、南カリマンタン・北スラウェシのように国内は分裂した。ついに、スカルノは全土に対し、戒厳令を出した[26]。

- スカルノは、政治勢力として台頭しつつあった国軍を牽制するためにインドネシア共産党に接近し、国軍との反目を利用しながら、国政における自身の主導権を維持しようとした。この時期、盛んにスカルノが喧伝した「ナサコム (NASAKOM)」は、「ナショナリズム (Nasionalisme)、宗教 (Agama)、共産主義 (Komunisme)」の各勢力が一致団結して国難に対処しようというスローガンだった。1961年12月、オランダ植民地のイリアンジャヤに「西イリアン解放作戦」を決行して占領。1963年5月にインドネシアに併合されると、反政府勢力(自由パプア運動やen:National Committee for West Papua)によるパプア紛争(1963年–現在)が勃発した。

- 1965年、CONEFOに加盟した。

- スカルノの「指導される民主主義」は、1965年の9月30日事件によって終わりを告げた。インドネシア国軍と共産党の権力闘争が引き金となって発生したこの事件は、スカルノからスハルトへの権力委譲と、インドネシア共産党の崩壊という帰結を招いた(これ以後、インドネシアでは今日に至るまで、共産党は非合法化されている)。

スハルト時代

- 1968年3月に正式に大統領に就任

- スカルノの急進的なナショナリズム路線を修正し、西側諸国との関係を修復。スカルノ時代と対比させ、自身の政権を「新体制 (Orde Baru)」と呼んだ。スハルトはスカルノと同様に、あるいはそれ以上に独裁的な権力を行使して国家建設を進め、以後30年に及ぶ長期政権を担った。

- その間の強引な開発政策は開発独裁と批判されつつも、インフラストラクチャーの充実や工業化などにより一定の経済発展を達成することに成功した。日本政府は国際協力事業団を通じインドネシア尿素肥料プロジェクトに参加した。

- その一方で、東ティモール独立運動、アチェ独立運動、イリアンジャヤ独立運動などに対して厳しい弾圧を加えた。

- 1997年のアジア通貨危機に端を発するインドネシア経済混乱のなか、1998年5月にジャカルタ暴動(英語版)が勃発し、スハルト政権は崩壊した。

グアテマラ共和国

国家

- 中央アメリカ北部の共和制国家

- 北にメキシコ、北東にベリーズ、東にホンジュラス、南東にエルサルバドルと国境を接し

- 北東はカリブ海に、南は太平洋に面する。

- 人口は約1720万人、中央アメリカでは最も人口の多い国

- アメリカ大陸では11番目に人口の多い国

- 間接民主主義国家

- 首都および最大都市はヌエバ・グアテマラ・デ・ラ・アスンシオン、グアテマラシティ

- 中央アメリカ最大の都市

歴史

- メソアメリカ大陸に広がっていたマヤ文明の中心は、歴史的に現在のグアテマラの領土を拠点

- 16世紀、スペインに征服され

- 1821年、グアテマラはスペインとメキシコから独立

- 1823年に中央アメリカ連邦共和国の一部となったが、1841年に解散した。

- 19世紀半ばから後半にかけて、グアテマラは慢性的な不安定さと内乱

- 20世紀初頭からは、ユナイテッド・フルーツ社や米国政府の支援を受けた独裁者が次々と登場

- 1944年、権威主義的な指導者ホルヘ・ウビコが民主的な軍事クーデターによって打倒

- 1954年に米国が支援する軍事クーデターが革命を終わらせ、独裁政権を樹立。

- 1960年から1996年まで、マヤの人々の大量虐殺を含む血なまぐさい内戦

- アメリカが支援する政府と、左翼反乱軍の間で戦われた

- 国連が交渉した平和協定以来、グアテマラは経済成長と成功した民主選挙の両方を達成した

- 高い貧困率と犯罪、麻薬カルテルに苦しみ続けている。

その他

- 2014年現在、グアテマラは人間開発指数でラテンアメリカ・カリブ海諸国33カ国中31位にランク。

- グアテマラは生物学的に重要でユニークな生態系が豊富で、多くの固有種

- メソアメリカの生物多様性ホットスポット

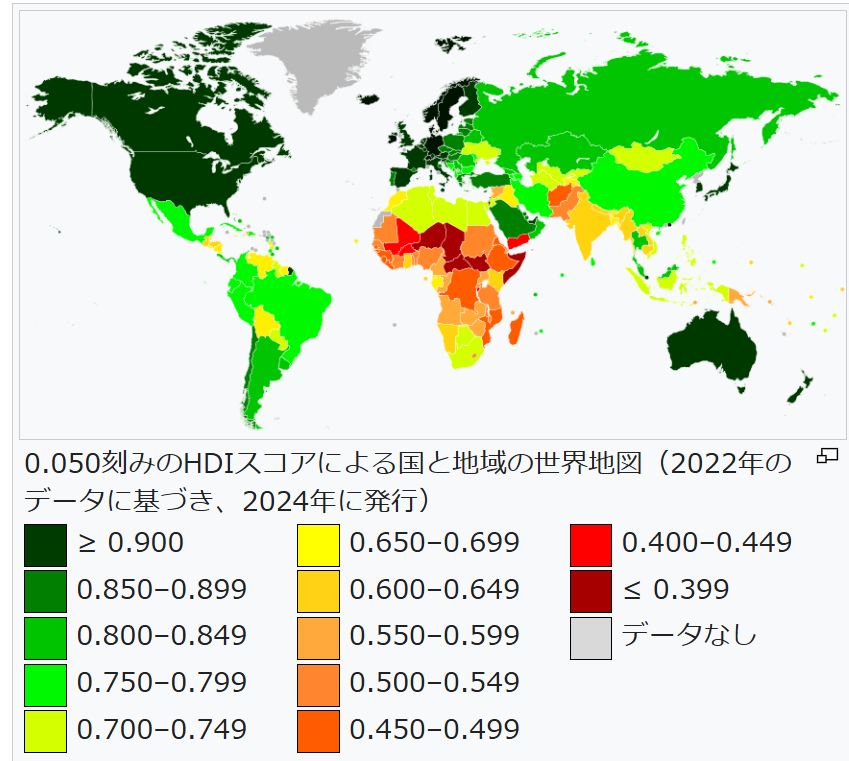

人間開発指数 HDI

- Human Development Index

- 国を人間開発の4段階に順位付け

- 平均余命、教育、識字、所得指数、の複合統計

- 1990年にインド人経済学者のアマルティア・セン及びパキスタン人経済学者のマブーブル・ハックが開発

- 国際連合開発計画が毎年「人間開発報告書」を刊行

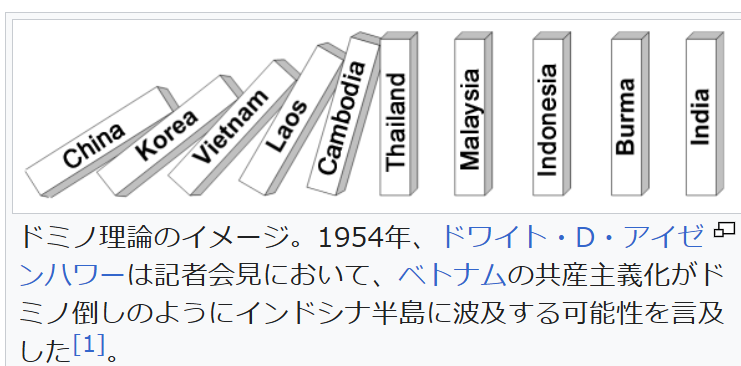

グアテマラ内戦

- キューバ革命の周辺国への影響(ドミノ理論)を恐れたアメリカ中央情報局は、グアテマラ軍上層部の支援を得て、1954年にPBSUCCESS作戦と呼ばれる政府転覆を実行し親米独裁政権が生まれた

- 1960年からグアテマラ内戦が36年間にわたり続いた。

- 武装反乱軍(FAR)などのゲリラと、グアテマラ政府軍の戦闘

- 1980年代には軍部が農村部への焦土作戦をとる

- 反体制派に弾圧、20万人が死亡もしくは行方不明

- 1980年には在グアテマラ・スペイン大使館占拠事件が起こり、人質もろとも大使館を焼かれたスペイン政府はグアテマラとの国交を断絶する

- 1996年、内戦状態は和条約の調印によって終わった。

- 内戦で亡くなった人は20万人以上で、この紛争をジェノサイドと表現

- 犠牲者の大半は、反政府勢力を支援していると非難された先住民マヤ族

- 紛争の暴力の93%は政府軍、3%はゲリラ集団が担っている(4%は未確認)

- 和平合意のほとんどは、1年以上経過しても履行されなかった。

ドミノ理論

- Domino theory

- 「ある一国が共産主義化すればドミノ倒しのように隣接する国々も共産主義化する」

- 冷戦時代のアメリカ合衆国が唱えた理論

共産主義

- Communism

- 財産を私有ではなく共同体による所有(社会的所有)とする

- 貧富の差をなくすことをめざす思想・運動・体制。

- 広義には資産共有の思想であるキリスト教共産主義なども含む。

- 19世紀に「共産主義」の主要な潮流となったカール・マルクスやフリードリヒ・エンゲルスらは、資本主義による社会の私有化に対して、土地や工場などの主要な生産手段の社会的所有を主張した(マルクス主義)が、彼らは「共産主義」と「社会主義」をほぼ同義として用いた。

- 20世紀初頭の第二インターナショナル分裂とロシア革命以降は、「共産主義」は特に共産主義革命を目指すボリシェヴィキ(レーニン主義)を指す

- 資本主義と議会制民主主義の中での社会改良を目指す「社会民主主義」と区別される

- ヨシフ・スターリンが定式化したマルクス・レーニン主義では、社会主義革命後は過渡期の「社会主義社会」を経て、理想的な「共産主義社会」に到達する、との社会の発展段階の用語としても主張された(二段階論)。

- 共産主義のシンボルには、社会主義と同様に赤色や赤旗が広く使用

- また特にマルクス・レーニン主義系の共産主義を表すシンボルには赤い星や鎌と槌なども使用されている。

コントラ

- スペイン語: contra

- 中米ニカラグアの親米反政府民兵(ミリシア)の通称

- contraは「 – に対する」という意味のスペイン語の接頭辞であり、英語の counterに相当する。

- 1979年のサンディニスタ革命政権の成立を危惧し、当時のアメリカ合衆国のレーガン共和党政権の資金提供によって活動した反政府民兵(事実上の傭兵)による。

- 革命によって成立したサンディニスタ民族解放戦線(FSLN)政権に対し、反革命(スペイン語で”contra-revolución”)の側に立ったため、「コントラ」と呼ばれるようになった。

ニカラグア共和国

- 中央アメリカ中部の共和制国家

- 北西はホンジュラス、南はコスタリカと国境を接し、東はカリブ海、南西は太平洋に面している。

- カリブ海のコーン諸島、ミスキート諸島を領有する。

- 首都はマナグア。

- ニカラグアは狭義の中央アメリカで最も面積が広い国。

アメリカ合衆国の進出(1909年 – 1933年)

ブライアン・チャモロ条約

- 1914年アメリカ合衆国国務長官ウィリアム・ジェニングス・ブライアンはニカラグア駐米公使のエミリアーノ・チャモロ(英語版)将軍との間で署名された。

- アメリカによる、運河建設の完全な永久権利

- 運河建設予定地のフォンセカ湾にアメリカ海軍の基地建設と海軍の駐留及びカリブ海にあるコーン諸島の海軍基地としての使用と99年間の租借権の獲得

- 1916年にはアメリカがニカラグアに軍事介入出きる、新しい修正条項を加えたブライアン・チャモロ条約が正式に結ばれた。

- 運河建設構想で、パナマ案と並んでの候補だった、ニカラグア案が正式に放棄された。

イスラエル国

- 西アジアに位置する共和制国家。

- 北はレバノン、北東はシリア、東はヨルダン、パレスチナ国のヨルダン川西岸地区、西はパレスチナ国のガザ地区、南西はエジプトと国境を接している。

- イスラエル国の「国連決議上の首都」はテルアビブ。

- イスラエル国の基本法であるエルサレム基本法によると、イスラエル国の「名目上の首都」はエルサレム

- 最高裁判所や立法府に当たるクネセトは西エルサレムに置いている。

- エルサレムに対するイスラエル国の主権は、国際的には限定的にしか認められていない

エルサレム

- イェルサレム

- 世界最古の都市の一つ

- 過去少なくとも2回破壊され、23回包囲され、44回占領および奪回され、52回攻撃されてきた。

- 1947年のパレスチナ分割決議以降、国連はエルサレムをコーパス・セパラタム(英語版)(国連が管理する国際都市)と定め、国際社会の大多数は支持。

- 現在、イスラエルにより実効支配されている

- イスラエルによる東エルサレム併合の試みは国際社会から激しい非難を受けている

東エルサレム

- 第一次中東戦争(1948~1949年)によってヨルダンの支配下に

- 住民の大半はパレスチナ人

- 本来のエルサレムである城壁に囲まれた旧市街は東エルサレムに含まれ

- 1967年の第三次中東戦争によってイスラエルに占領された。

- 占領後、イスラエルは旧ヨルダン領の28の地方自治体をエルサレムに統合し、エルサレムの面積は大幅に拡大した。この新市域にイスラエルは大型のユダヤ人入植地を次々と建設している。

- 旧市街のすぐ東にはオリーブ山がある。ここはイエス・キリストの足跡が多く、多くのキリスト教徒が訪れ、ユダヤ人の聖地ともなっている。

- 旧市街の北側には、ロックフェラー博物館や、中東における聖公会の主教座聖堂である聖ジョージ大聖堂がある。

- 旧市街の南側にはシオンの山(丘)があり、ダビデ王の墓やキリストにかかわる旧跡がある。

アメリカと、各国の軍隊

アメリカの傭兵軍

政府の転覆役

- アメリカは特定の国の軍隊に援助する

- 目的は、必要となった時にその国の軍隊にその国の政府を転覆させるため。

コメント