なぜこの本を?

- アダム グラント氏の本はためになるという認識がすでにあった

- Amazon audilbleで聞ける

- オリジナルという言葉に興味を感じた

何を学んだ?

オリジナリティとは

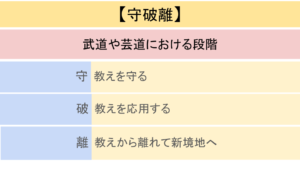

既存のルールに従うか、はみ出すか

既存のルールに従うのがconformityコンフォーミティであり、従わずにはみ出すのがoriginalityオリジナリティです。

オリジナルと破壊性

オリジナリティは既存のルールを破壊する

既存のルールにを破壊して、新たなルールを作り出すのがoriginalityオリジナリティです。

破壊と創造を伴うのがオリジナリティです。既存のルールの支持者からすれば、オリジナリティを発揮する者は異端者に見えることでしょう。オリジナリティは起源となるもので、それまでとは違う流れを生み出すものです。

オリジナリティの生存戦略

創造性、破壊性、そして慎重さ

オリジナリティを発揮することには大きなリスクが伴います。

それまでのルールを否定するので、自然と敵が多くなります。まともに真正面から対抗しようとしても勝てるものではありません。

そこでオリジナリティを注意深く、慎重に育てていく必要があります。大胆さは破滅に直結しかねない危険な要素になるので、極力慎重にオリジナリティを育てていくのがよいとされます。

オリジナリティは遠い星のようなもの

オリジナリティの生むのは多数の作品

オリジナリティを発揮したければ、多数の作品を生むしかありません。

言いかえると、オリジナリティをうんぬんする前にたくさんの作品を生み出す必要があるのです。

低い敷居が分水嶺

小さな変化は大きな資産

既存のブラウザでパソコンを使い続けるか、新規参入のchromeなどの新型を試すのか。このちょっとした選択の違いで、使用者のその後の成長がうかがい知ることができます。

成長しない人は小さな変化に興味を示すことが少ないようです。少し変えても少ししか変わらないなら、変えようとする努力が負担なだけだからやめておこう、という心理かもしれません。

いっぽうで小さな変化の労力をいとわない人は継続して成長していきます。一時手間がかかったとしてもその後の作業がわずかずつでも効率化されるなら、長い目で見て今やっておくべきだと考えて変化を選択します。

小さな変化は大きな違いをうみますので、変化それ自体が資産と言えます。

先送りのチカラ

「未完」という意識が、アイデアと発展を生む

アイデアが必要な作業をしている場合、先送りすることには大きな効果が期待できます。

ある程度の枠組みを作った状態で先送りにして、未完のままベるの作業に取り掛かります。

すると別の作業の中でアイデアがひらめき、未完の作業に新たな展開が生まれます。

まったくの放置では効果は期待できませんが、作業の大枠だけ決めた状態であれこれ考えながら離れてみることには、思いもしない効果がありえます。

先送りはネガティブな側面だけでありません。

先行者利益の神話

「一番乗り」は戦術であって戦略ではない

市場に1番乗りした企業が、市場の発展につれて成長していくケースは少ないようです。

2番手以降に市場に参入した企業の方か生存率が高いとされます。

1番手の企業は先行者利益とひきかえに多くのリソースを消費して疲弊しますが、2番手以降は効率的に利益を追求することができます。

一番乗りにこだわりすぎるとイタイ目をみるのかもしれません。

自分らしいかという判断基準

自分らしいか?という選択の基準が、充実感を生む

選択の基準には2つあります。

- うまくいくか?

- 自分らしいか?

1では制限を多くなります。2で選択は自由を広げます。自分のための選択である場合、2を重視すること忘れてはいけません。

表層演技と深層演技

うわべの演技は伝わらないうえに演者を疲弊させる

人が役割を演じる時、2つに大別できます。

- 表層演技

- 深層演技

1を見た人は演者を信用できません。ヒトは演者の細部から本心でないコトを言っていると判断できるからです。

いっぽう2の深層演技には説得力が生まれます。演者は心からその役柄になりきるため、心からでた言動と行動になるからです。

深層演技を可能にするのは様々な工夫と努力です。いわゆる役作りというもので、演じる役割の立場を想像したり、状況を再現したり、演者によってはその日常生活から変化させて役作りを行います。

心からの深層演技は演者が疲弊することはありませんが、表層演技がうそをついているという自覚が付きまとうので演者本人が疲れてしまいます。

しつけのルールの数

ルールは数が少ないほど普遍的になる

建築家などの創造性の高い人たちが、子供の時に親から与えられたルールは少ないという研究結果があるそうです。

より少ないルールは自然と普遍的で広い範囲に影響するルールになるはずです。ルールに照らして思考して行動選択する子供は、創造性の高い知的活動が可能になっていきます。

人柄をほめると統合的な自己概念、アイデンティティを形成させる

- お手伝いをして

- お手伝いができる子になって

- 不正をするな

- 不正をしない人になれ

2が人柄や人格について述べたしつけです。子供は自分で考えて行動するチャンスを得て、与えらたルールを自分のルールとして考えるようになります。

ルールを守るかどうかは、その理由を理解しているかどうかで決まる

親が小さな子供に与えるルールの数は平均で6つ程度と言われます。

子供がルールを守るかどうかは、その理由を自分で考えるかどうかであるといいます。

与えたルールを守る理由は何か。それを説明できているかどうかが、子供がルールを守るかどうかを左右します。

しつけのルールの質

自分の行動と、周囲への影響を考える

建築家などの創造性の高い人は、子供ときに親から自分の行動を客観的にとらえるように促しています。自分の行動が他人にどう影響を与えるのかを考えさせています。

自分の価値観と反抗心

自分の内なるルールが反抗心とオリジナリティを生む

自分の価値観やルールを重視すると、世間のルールに反対する性質が強くなります。

親がしつけでそれを嫌うと、ルールの意味や価値の理由を十分に説明せずに服従を求めてしまいます。

そうしてしつけられた子供は反抗心は小さくなるものの、自分の頭で考えることが少なくなり、創造性を失っていきます。

創造性が豊かになる背景

ルールを本質的に理解する習慣が、創造性の基盤になる

自分の行動規範についてよく理解しているかどうかで、その人の創造性が大きく左右されます。

子供のときに親から与えられたルールについて、なぜそのルールを守るのかをキチンと説明され、理解しているかどうかが、その後の知的活動に大きな影響を与えます。

結果の論理

「自分らしい」という行動規範

上手く行くかどうかを考えて判断すると、損得が中心の自己中心的な判断になりがちです。

病院で「あなたが細菌に感染しないように、手を洗ってください。」という表示をみても、実際に手を洗う人の割合は高くはありません。自分の損得だけで行動しているからです。

妥当性の論理

「周囲への影響」という行動規範

「入院している患者さんたちを細菌に感染させないように、手を洗ってください。」という病院の表示であれば、自分だけでなく病院の患者さん達を含めた思考と判断になり、表示をみた人が手粗利を実行する割合は高くなります。

固執という名の自信

消費者は紙に現像される写真を求めている(ポラロイド社)

写真のデジタル化を拒んだポラロイド社は倒産しました。

社内でカメラのデジタル化を推進しようとする動きに、重役たちはNoをつきつけます。

従来の紙に現像する写真を消費者が求めているのでデジタル化などする必要はない、というものでした。

今までの常識がこれからも常識でありつづける根拠はありません。

新しい流れが生まれつつあるとき、その小さな流れにのってみることが、将来の自分たちを支える柱になるかもしれないのです。

すでに大きくなっている流れや常識もいつかはよどんで消える可能性が常にあるのだということを忘れてはいけません。

良いプレゼンテーションとは

1暗い現実、2正確な描写、3打開策、4明るい未来

- 悪い現状を描写する

- 正確に今の悪い現状を描写する

- 打開策を示す

- 明るい未来を示す

言われてみれば単純な構造ですが、意外と明確なプレゼンテーションの流れとはつくりにくいものかもしれません。この構造をイシキすれば、スムーズに明快なプレゼンテーションが作れるでしょう。

判断力を支えるもの

孤立した意見でも、たった一人の支持者で揺るがなくなる

明らかに正しいと思われる答えでさえ、その支持者が自分だけの場合は自信がなくなって誤った答えを述べてしまいます。

しかしたったひとりでも味方がいると、たとえ大衆が間違った答えをとなえても自分が正しいと思う答えを譲らなくなります。独りはよわく、二人は弱くないということでしょうか。

どう変化した?

損得勘定ではなく、自分らしい選択が自分を幸福にする

「自分らしいか?」という判断基準

今まで「この行動は自分らしいか?」という客観性で自分の行動選択をすることはほとんどなかったように思います。

まず自分らしさとは何か考えるところから始めました。それは自分が何をして充実感を感じるかを真剣に考えるということでもあります。

実際に行動を選択する前にも、自分らしい選択肢を見つける必要が出てきました。短絡的にその場にある選択肢から行動を選ぶのではなく、もっと他に自分らしい選択肢はないのかと考えるようになりました。

あとから見つかる選択肢は、一般に困難なものが多い気がします。実は最初からそれがわかっていて、無意識のうちに選択肢から外していたのかもしれません。

「自分らしい」という選択肢は、思いのほかハードルの高いものかもしれまんが、その選択肢にしか選ぶ価値はないのかもしれません。

以上です。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

Amazon audilble公式ページ(30日間無料の体験コースあり)\Amazon audilble:聞く読書なら、読書時間は不要です!/

コメント