この本が、何?

なぜこの本を?

- いろんな人の本で引用されているから気になりました

- ノーベル賞をとった学者さんの本で権威性が高い

- Amazon audilbleで聞けるので

何が書いてある?

速い思考、遅い思考。その使い分け。

- 思考方法が学べる

- 理解や誤解の仕組みがわかります

- 誤解を減らせます

- 理解を早めることができます

読んでどうなる?

- 速い思考の使いどころが分かりました

- 遅い思考の使いどころも知りました

- 理解できることが増える

- 感じた疑問に答えを出しやすくなる

- 悩みににくくなる

- 自分の目標を達成するための行動を加速できます

- 目標達成の障害となる思考や誤解を回避しやすくなります

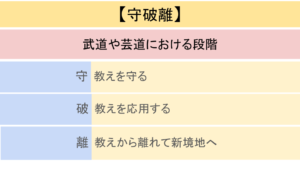

2つの思考システム

システム1:速い思考

システム1。直感的思考。

システム1は直感的思考です。

- 知覚したものを経験的な知識と照合して即座に答えを出す

- 因果関係を即座にイメージする

- 高速で快適な思考システム

- 脳への負荷が小さくストレスがあまりない

- 論理が伴わないため誤解が多い

- 小さな異変を見落としやすい

システム2:遅い思考

システム2。論理的思考。

システム2は論理的思考です。

- 論理的思考が可能

- 脳への負荷が大きくストレスを感じやすい

後知恵バイアス

結果論と後知恵バイアス

ある選択が、

1 良い結果となった場合、「正しかった」

2 悪い結果になった場合、「誤りだった」

選択は選べても結果は選べません。結果を見てから選択を否定しても不毛です。選択以前の議論や思考が大切。

「成功するのは当然。」

自分が成功した場合

良い結果が出た時、人はその選択を正しいと知っていたと主張しがちです。

結果が良いとその原因となる選択も良いことの証明になるので、自信をもって過去の記憶を呼び起こす時、自分に都合のいい解釈をして記憶を操作してしまいます。知らなかったのに知っていたと思い込むことがあるのです。

他人が成功した場合

他人が成功したのを見ると、それは当然の結果だと見なしがちです。良い結果が明らかに選択したことにつながる場合、当然良い結果が予見できたはずだからその選択は当然だとして、選択した人を賞賛することは少ないのです。

結果論

あとになって文句を言いだす人がいます。悪い結果が出た時に、実行を決定したとき賛成していたにも関わらず否定的な意見を言い出す人はよく見かけます。

人は悪い結果が出ると選択が間違っていたと言いがちです。

しかし100%成功する選択肢でもない限り、選択が成功を保証することはありません。当然、悪い結果がでることも考慮していたはずです。

それでも悪い結果に納得できない人は、当初の選択自体に異議を申し立てます。

ハロー効果と単純な因果関係

ハロー効果とリーダー像

リーダーの貢献度は30%

ある企業が良い業績を示している場合、リーダーの業績への貢献度は30%以下だと言われています。

しかしハロー効果によりリーダー像が企業全体の高いパフォーマンスを結び付けられると、あたかもほとんどすべてがリーダーのおかげのように解釈されることが少なくありません。

システム1の高速思考は単純な因果関係を好みます。リーダーのおかげで企業が成り立っていると考えた方が理解しようとする大衆にとってはラクで望ましい説明となります。

スタートアップの生存確率

実際には30%だが・・

アメリカではスタートアップ企業が5年以上存続する割合はおよそ30%だが、起業当時のCEOは80%~100%の自信を持っている。

楽天家とは

起業家は楽天家

リスクの高いスタートアップを企業するのは、やはり楽天的な人が多い。悲観的な人には向かない行動と言えます。

失敗してもくじけない

楽天家の最大の強みは失敗してもくじけないことです。

自信家とは

好まれる自信家

一般に自信がうかがえる人ほど能力が高いと思われます。

テレビのコメンテーターには知らないことでも自信たっぷりに持論を展開するが好まれます。その真偽は定かではなく、時に世論を間違った方向に導くことがあります。

専門家

その信頼性は?

投資アドバイザー

投資の専門家が株価の推移を10%の誤差で言い当てるという自信を持っているが、実際の幅50%にもなる。しかし専門家としての自信が揺らぐことがないのは、自分には実績と経験があると自負しており、その事実は何があっても揺るがないと思っているからです。

医師の診断

死亡した人を解剖して死因を調べたところ、担当していた医師の診断とは違う死因であったものが40%にものぼった。それも医師自身は自分の診断に100%の自信があった場合においてです。

財の2タイプ

交換目的の財

お金、株、チケット類などがそれにあたります。交換が目的なので、状況に応じて授受されます。

使用目的の財

嗜好品、趣味の品です。ワイン、フィギュア、ビンテージ物のいろいろ。使用者の思い入れが入るため、手放すことに苦痛を伴います。

買う値段、売る値段

使用目的の財の場合、買う値段よりも売る値段の方が高くなります。

リスクとリターンが釣り合うバランス

1.5~2.5倍

サイコロの出目が、

偶数:掛け金の2倍

奇数:掛け金を失う

これで大半の人が勝負に出ます。ただし金額の大きさは個人の許容範囲に左右されます。

およそ2倍前後でリスクとリターンのバランスが取れると判断されます。

交渉のしかた

アンカーの置き所

交渉では互いの立ち位置を綱引きで引き寄せようとします。相手に譲歩を求め、自分は譲歩しないという姿勢になります。

互いの立ち位置が遠いほど、交渉は成立しづらくなります。

また相手の立ち位置の遠さがフェイクである場合もあり警戒が必要です。相手が譲歩したときにこちらも見返りの譲歩を要求されて応じなくてはなりません。

相手の利益がどのくらいあるかに検討をつけて、その利益が残る範囲内で交渉が成立するようにしてみましょう。相手の利益と自分の利益が対等になるように落としどころを見つけるのがポイントになります。

おわりに

以上です。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

コメント