村木厚子

2013年、厚生労働事務次官時代の肖像

- 生年月日 1955年12月28日

- 出生地 日本の旗 日本・高知県

- 出身校 高知大学文理学部経済学科

- 配偶者 村木太郎

- 子女 2名

概略

- 日本の労働・厚労官僚。

- 津田塾大学客員教授。

- 旧姓西村。

- 2008年に厚生労働省4人目の女性局長として厚生労働省雇用均等・児童家庭局長を務めた

- 内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、厚生労働省社会・援護局長を歴任し、2013年7月から2015年9月まで厚生労働事務次官を務めた。

- 厚生労働省退官後は、内閣官房孤独・孤立対策担当室政策参与、全国社会福祉協議会会長、全国老人クラブ連合会会長、中央共同募金会会長、伊藤忠商事取締役、住友化学取締役、SOMPOホールディングス監査役、コニカミノルタアドバイザー、大妻学院理事、土佐中学校・高等学校理事、若草プロジェクト代表呼びかけ人、抱樸が実施する希望のまちプロジェクト顧問など。

経歴

- 高知県出身。

- 幼い頃は人見知りで対人恐怖症(本人談)

- 読書が好きな少女。

- 自由な校風に憧れ、土佐中学校・高等学校に入学する

- 高知大学文理学部経済学科に進学

- 社会保険労務士の父

- 大学卒業後の1978年に、労働行政を所管する労働省に入省

- その際の国家公務員採用上級甲種試験では、高知大学からの合格者は村木のみであった。

官僚として

- 東京大学出身者の男性キャリアが多い霞が関の中央省庁の幹部の中では、珍しい地方国立大学出身の女性

- 厚生労働省では少数派の旧労働省出身

- 特に目立つような存在ではなかった。

- 障害者問題を自身のライフワークと述べ

- 人事異動で担当を離れた後も、福祉団体への視察を続ける

- まじめな姿勢

- 低姿勢

- 物腰柔らかく

- 敵を作らない典型的な調整型官僚として評価されていた。

- 女性としては松原亘子に続き2人目となる事務次官就任の可能性も囁かれていた。

- 2008年には、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長に就任した。

冤罪被害

村木元局長に訓告 元厚労省係長の有罪確定(日本経済新聞 より、2012/2/7)

- 郵便料金不正事件で、有印公文書偽造・同行使罪などに問われた上村勉・元厚生労働省係長(42)の有罪判決確定を受け、内閣府は7日、管理監督責任として上司だった元厚労省局長で村木厚子・内閣府政策統括官(56)を訓告の処分とした。

- 処分は厚労省が内閣府に要請して行われた。厚労省は処分の理由について、公印の管理にも問題があったとしている。村木元局長は上村元係長の共犯として逮捕、起訴されたが、2010年9月に無罪が確定した。

容疑、逮捕

- 2009年6月に逮捕。

- 社会・援護局障害保健福祉部 企画課長時代に

- 自称障害者団体「凛(りん)の会」に

- 偽の障害者団体証明書を発行し、

- 不正に郵便料金を安くダイレクトメールを発送させたとして逮捕。

起訴、取り調べ

- 翌7月、大阪地方検察庁は虚偽有印公文書作成・同行使の罪で、村木を大阪地方裁判所に起訴した。

- 取調べの中で担当検察官の國井弘樹は村木に向かって、和歌山毒物カレー事件を例に挙げ「あの事件だって、本当に彼女がやったのか、実際のところは分からないですよね」といい、否認を続けることで冤罪で罪が重くなることを暗示し自白を迫ったという。

- 逮捕から5ヶ月が経過した2009年11月、保釈請求が認められ、村木の身柄が解放された。保釈後の記者会見では弁護士の弘中惇一郎と厚労官僚の夫も同席して容疑事実を強く否定し、改めて無罪を主張した

保釈、無罪を主張

- 逮捕から5ヶ月が経過した2009年11月、保釈請求が認められ村木の身柄が解放された。

- 保釈後の記者会見では容疑事実を否定し無罪を主張。

無罪判決

- 翌2010年9月10日、大阪地裁は無罪判決を言い渡した。

- 村木の無罪判決を受けて、政権交代を経た民主党の長妻昭厚生労働大臣(当時)は「それなりのポストにお戻り頂く」と、無罪が確定した場合は局長級で復職させる旨に言及した。

- 2010年9月21日、大阪地検は上訴権を放棄。

- 同日、朝日新聞は本事件の捜査を担当した検察官の前田が証拠改竄を行っていたことを朝刊でスクープ。同日夜、前田は証拠隠滅の容疑で検察官に逮捕された。

- 同年10月1日、前特捜部長である大坪及び同前副部長であった佐賀が、特捜部当時の部下であった前田による故意の証拠改竄を知りながら隠したとして、犯人蔵匿の容疑で逮捕された。

- この事件において、村木の逮捕に深く関わった検察官3人の職務遂行に犯罪の疑いが掛けられ、検察官が被疑者として検察官に逮捕されるという極めて異例の事態となった。

- 冤罪事件について外交官出身の佐藤優は、「村木厚子さんは無罪になりましたが、部下に公印を使われた上司としての責任は当然問われないといけない」と述べている[10]。

- 復職後の2012年2月、部下の有罪確定を受けて、公印の管理にも問題があったとして訓告処分を受けた。

電子レンジの仕組み

電子レンジ

- 電磁波(電波)により、水分を含んだ食品などを発熱させる調理機器。

- microwave oven

- しばしば microwave と略される

- electronic ovenとも

ネーミング

- 1961年12月、急行電車のビュフェでテスト運用した際に、国鉄の担当者がネーミングしたのが最初とされる。

仕組み

- マイクロ波で水分を含んだ物の温度を上げる。

- 水分子を振動・回転させることで温度を上げる。

- マイクロ波はマグネトロンという真空管の一種で発生させている。

- 水分子を含まないガラス容器や乾いた陶磁器は直接的には温まらない。

比較、電気オーブン

- 電気オーブン(オーブントースターなど)が使うのは赤外線。

- 波長も性質も異なる。

- 赤外線で食品の表面を加熱する。

- 電子レンジのマイクロ波は食品の表面で止まらずある程度内部まで到達

機体出力と消費電力の違い

- 消費電力-変換時の損失=出力W

- 家庭用の電子レンジの場合は500 W – 700 W程度

- 業務用は1500 W – 3000 W程度。

- たとえばインバータータイプの電子レンジの「出力」が「1000 W」と表示されている製品の「消費電力」は1450 W程度である。

普及状況

- 1980年代で50 %

- 1990年代は80 %

- 2000年代は90 %

発明

- 1945年にアメリカ合衆国のレーダー設置担当の技師が発明。

- レイセオン社のパーシー・スペンサーさん。

- レイセオン社はマイクロ波による調理について1945年に特許をとる。

- 1947年に最初の製品を発売。高さ180 cm、重量340 kg。消費電力は3000 W。この製品は非常に売れ行きがよく、他社も相次いで参入した。

実験当初

- 最初に電子レンジで調理した食物はポップコーン。

- 紙袋を使ったトウモロコシの調理法で特許を取っている。

- 次は鶏卵。卵が爆発した。

日本では兵器として

- 1944年、海軍技術研究所と島田実験所(現在の島田理化工業の前身)にて、マイクロ波を照射して航空機などを遠隔攻撃するためのZ兵器の研究を行っていた。

- 初の実験対象はサツマイモ

- その後、5 mの距離からウサギを死に至らしめることにも成功した

- それ以上の大型化が出来ず、兵器としての開発は頓挫。

- 島田実験所が空襲被害を受けて兵器として実用化されることなく終戦を迎えた。

- 開発者の一人であった中島茂は戦後にマイクロ波でコーヒー豆を炒る機械を製作

製品化

- 1951年に東京水産大学(現・東京海洋大学)が「冷凍したクジラ肉に超短波を照射し解凍する技術」について研究。

- 1959年(昭和34年)東京芝浦電気(現・東芝)が国産初の電子レンジを開発。

- 1961年(昭和36年)国際電気(現・日立国際電気)が国産初の業務用電子レンジを発売。

- 1962年(昭和37年)早川電機工業(現・シャープ)が日本国内初の量産品電子レンジ「R-10」(54万円)を製造。

- 1963年(昭和38年)松下電器産業(現・パナソニック)が電子レンジ「NE-100F」(115万円)を製造、電子レンジ普及の先駆的商品となった。

奇妙にして愚劣なる商品

- 一般庶民には全く手の届かない高価な調理器具であったため、メーカーとしても法人向けに業務用として納入するのが主目的だったともいわれていた。

- 雑誌『暮しの手帖』は「電子レンジ―この奇妙にして愚劣なる商品」と題し、「メーカーはなにを売ってもよいのか」と酷評した。同誌は同じ号で、蒸し器を使って冷めた料理をおいしく温めるコツについての記事を掲載した。

- 当時『暮しの手帖』の商品テストは消費者から高い信頼を得ていたため、このキャンペーンの影響で電子レンジに対してのネガティブなイメージは年配の世代を中心に後年まで一部で残ることとなった。

電子レンジを取り巻く、環境の変化

- メーカー側も性能向上に努力。

- 冷凍食品やレトルト食品の普及と品質向上

- 冷凍食品を保存できる冷凍庫つきの冷蔵庫

- 電子レンジで調理することを前提とした加工食品

- 利便性の高まりと共に普及率も高まる。

- 大量生産で価格が下落、さらに普及。

日本国憲法第9条

第9条

- 日本国憲法の条文の一つ。

- 三大原則の一つである平和主義を規定。

- この条文だけで憲法の第2章「戦争の放棄」を構成する。

- 憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」(戦争放棄)、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」(戦力不保持)、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

『防衛白書』(2023年)で

憲法と防衛政策の基本

- 日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。

- この規定は、自衛権を否定するものではない。

- 必要最小限度の実力を保持する。

- 専守防衛を基本的な方針とする。

侃々諤々

- 多くの人が集まってうるさく議論すること。

- 有益で実りのある会議というよりは、騒がしくまとまりがない話し合いのさまを表す

- 「侃々」は会話がやかましい状態

- 「諤々」は遠慮せずに直言する事。

- 侃々諤々は英語では arguing となり、「主張」を由来とする言葉に訳される。

メフィストフェレス

悪魔に魂を売って望みを叶えようとする人がファウストで、その悪魔がメフィストフェレス。ファウストとメフィスト、なんだか紛らわしいですけど。

16世紀ドイツの悪魔

- Mephistopheles

- 16世紀ドイツのファウスト伝説やそれに材を取った文学作品に登場する悪魔。

- 「メフィスト(Mephisto)」とも略称される。

ファウスト伝説における

- 錬金術師であり降霊術師でもあったゲオルク・ファウスト

- 己の魂と引き換えにメフォストフィレス〔ママ〕を召喚

- 自己の尽きせぬ欲望を満たそうとした

- ファウスト伝説が広く知られると、格好の創作対象となり、多くのファウスト伝説及びメフィストフェレスが描かれた。

- 19世紀に書かれたゲーテの『ファウスト』は、彼の代表作としても知られる。

- ファウスト伝説のメフィストフィレスは、この世におけるファウストの望みを叶える代わりに、その魂をもらう(死後は自分の支配下に置く)ことをファウストと取り交わす。

- メフィストフィレスは契約に忠実な様子を見せる一方で、巧みな弁舌でファウストを操作しようとする。

- その結末は作品によってかわり、メフィストフィレスの目的が達成される場合もあれば、ファウストの魂を手に入れられないこともある。

- マーロウの『フォースタス博士』に登場するメフィストフェレスは、ルシファーに仕える悪魔で、彼と共に神に反逆したことになっている。

- ゲーテの『ファウスト』に登場するメフィストフェレスは誘惑の悪魔とされ、神との賭けでファウストの魂を悪徳へ導こうとする。

- シェークスピアの『ウィンザーの陽気な女房たち』では相手を罵倒する言葉として「メフィストフェレス」が用いられている。

靖国神社

戦没者のシンボル。日本のヴァルハラ宮殿。

靖国神社問題

- 中国・韓国が靖国神社を「(対日本の)外交カード」としている。

- 両国への外交的配慮の問題。

- 日本国内における靖国神社への賛否

- 歴史認識の対立に由来する諸問題も指す。

- 「靖国問題」と略称される

概要

- 戊辰戦争の戦死者を祀るために1869年(明治2年)に創建された。

- 国内の戦乱に殉じた人達を合わせ祀るようになる(1853年(嘉永6年)のアメリカ合衆国東インド艦隊の司令官ペリー来航以降)。

- 1877年(明治10年)の西南戦争後は、日本を守護するために亡くなった戦没者のシンボル

- 「国に殉じた先人に、国民の代表者が感謝し、平和を誓うのは当然のこと」という意見がある

- 政教分離や、第二次世界大戦における日本の戦争行為について「侵略だったか自衛だったか」といった歴史認識

- また同戦争において日本の行為によって損害を被った近隣諸国への配慮等

- 政治家の参拝を問題視する意見がある。

- 第二次世界大戦における日本の終戦の日である8月15日の参拝は戦争の戦没者を顕彰する意味合いがあるとされ、特に日本国内の左派や中韓の二国において議論が大きくなる。

- 小野田寛郎は、日本兵が戦友と別れる際、「靖国で会おう」と誓った

- 1979年4月から1985年7月までの6年4月間、首相在任中に計21回参拝をしているが、1985年8月に中曽根が参拝するまでは、非難はされていなかった。

- 1985年の参拝に対しては、それに先立つ同年8月7日の朝日新聞が『靖国問題』を報道すると、一週間後の8月14日、中国共産党政府が史上初めて公式に靖国神社の参拝への非難を表明した。

戊辰戦争

- ぼしんせんそう

- 慶応4年 / 明治元年〈1868年 [2]〉- 明治2年〈1869年〉

- 王政復古を経て新政府を樹立した薩摩藩・長州藩・土佐藩等を中核とする新政府軍と、旧江戸幕府軍・奥羽越列藩同盟・蝦夷共和国(幕府陸軍・幕府海軍)が戦った日本近代史上最大の内戦。

- 名称の由来は、慶応4年・明治元年の干支が戊辰であるこ。

- 新政府軍が勝利

- 国内に他の交戦団体が消滅したことにより、欧米列強は条約による内戦への局外中立を解除した

- これ以降、明治新政府が日本を統治する合法政府として国際的に認められた。

西南戦争

- 西南の役

- 1877年(明治10年)1月29日から9月24日

- 西郷隆盛を盟主にした武力反乱。

- 現在の熊本県・宮崎県・大分県・鹿児島県において起きた。

- 明治初期の士族反乱で最大規模

- 日本最後の内戦

『ドン・キホーテ』(1605)

『ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ』(Don Quijote de la Mancha)

- スペイン語: Don Quijote、Don Quixote

- スペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスの小説。

- 騎士道物語の読み過ぎで現実と物語の区別がつかなくなった郷士の物語。

- 郷士(アロンソ・キハーノ)が、自らを遍歴の騎士と任じ、「ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ」[2]と名乗って冒険の旅に出かける。

- 1605年に出版された前編と、1615年に出版された後編がある。

セルバンテス

- ミゲル・デ・セルバンテス・サアベドラ

- Miguel de Cervantes Saavedra

- 1547年9月29日 アルカラ・デ・エナーレス – 1616年4月23日、マドリード

- 近世スペインの小説家

主な登場人物

ドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャ

- 本編の主人公。

- 本名、アロンソ・キハーノ

- ラ・マンチャのとある村に住む50歳ほどの郷士※

- 騎士道物語の読み過ぎで現実と物語の区別がつかなくなる

- 遍歴の騎士に成り切って、痩馬のロシナンテと共に世の中の不正を正す旅に出る。

- 自分をとりまく全てを騎士道物語的な設定におきかえて認識

- 次々とトラブルを巻き起こす

- しかし理性的で思慮深い人物。

- 三度の旅の後、病に倒れると共に正気を取り戻すが、間もなく死亡する。

※郷士(ごうし)

- 江戸時代の武士階級(士分)の下層に属した人々

- 武士の身分のまま農業に従事した者

- 武士の待遇を受けていた農民

- 平時は農業、戦時には軍事に従った。

- 郷侍(ごうざむらい)とも。

サンチョ・パンサ

- 「パンサ」は「太鼓腹」の意。

- ドン・キホーテの近所に住んでいる農夫。

- 「将来島を手に入れたあかつきには統治を任せる」というドン・キホーテの約束に魅かれ、彼の従士として旅に同行する。

- 奇行を繰り返すドン・キホーテに何度も現実的な忠告をする

- 主人とともにひどい災難に見舞われる。

- 無学

- 諺をひいたり機智に富んだ言い回しをする。

- 移動にはロバを使用。

ドルシネア

- ドゥルシネーア・デル・トボーソ

- 近くの村のアルドンサ・ロレンソという百姓娘を元にドン・キホーテが作り上げた空想上の貴婦人。

- ドゥルシネーアの美しさ・気だてのよさ・その他の美点を世界中の人々に認めさせるのがドン・キホーテの遍歴の目的のひとつ。

あらすじ(前編)

- ラ・マンチャのとある村に貧しい暮らしの郷士が住んでいた。昼夜を問わず騎士道小説ばかり読んで狂気にとらわれた彼は、遍歴の騎士となって世の中の不正を正す旅に出る

- そのための準備として古い鎧を引っぱり出して磨き上げ

- 所有していた痩せた老馬をロシナンテと名付け

- 自らもドン・キホーテ・デ・ラ・マンチャと名乗ることにした。

- 彼は騎士である以上思い姫が必要だと考え、エル・トボーソに住むアルドンサ・ロレンソという田舎娘を貴婦人ドゥルシネーア・デル・トボーソとして思い慕うことに決めた。

- 彼はひそかに出発し、冒険を期待する彼の思いと裏腹に、その日は何も起こることなく宿屋に到着した。宿屋を城と思いこみ、亭主を城主だと思いこんでしまっていたドン・キホーテは、亭主にみずからを正式な騎士として叙任してほしいと願い出る。

- 亭主はドン・キホーテがいささか気の触れた男であることを見抜き、叙任式を摸して彼をからかう

- 翌日ドン・キホーテはみずからの村に引き返す途中で商人たちに、ドゥルシネーアの美しさを認めないという理由で襲いかかり、逆に叩きのめされてしまう。そこを村で近所に住んでいた百姓に発見され、ドン・キホーテは倒れたまま村に帰ることになった。

- 打ちのめされたドン・キホーテの様子を見た彼の家政婦と姪は、この事態の原因となった書物を残さず処分するべきだと主張

- 司祭と床屋の詮議の上でほとんどの書物が焼却され

- やがてドン・キホーテが回復すると、書斎は魔法使いによって消し去られたと告げられ、ドン・キホーテもそれに納得した。

- 遍歴の旅をあきらめないドン・キホーテは、近所に住む教養の無い農夫サンチョ・パンサを従士とし、二度目の旅に出た。

- ドン・キホーテとサンチョは3〜40基の風車に出くわした。

- ドン・キホーテはそれを巨人だと思いこみ、全速力で突撃し、衝突時の衝撃で跳ね返されて野原を転がった。

- サンチョの現実的な指摘に対し、ドン・キホーテは自分を妬む魔法使いが、巨人退治の手柄を奪うため巨人を風車に変えてしまったのだと言い張り、なおも旅を続ける。後編へ続く。

あらすじ(後編)

- 遍歴の旅から戻ったドン・キホーテはしばらくラ・マンチャで静養していた。

- 狂気は治癒していないことが判明した。

- ドン・キホーテの家にサンソン・カラスコという学士が訪れる。

- カラスコが言うには、ドン・キホーテの伝記が出版され(すなわち『ドン・キホーテ 前編』)、広く世の中に出回っているのだという。

- ドン・キホーテ主従とカラスコは、伝記に書かれた冒険について、また記述の矛盾についてひとしきり語り合う。

- ドン・キホーテとサンチョは三度目の旅立ち。

- 最初に向かった先は、エル・トボーソの村。

- ドン・キホーテが三度目の出発にドゥルシネーアの祝福を受けたいと考えたためであった。

- 彼はサンチョに、ドゥルシネーアを呼んでくるように頼むが、サンチョは困惑する。ドゥルシネーアは架空の人物であるし、モデルとなったアルドンサ・ロレンソのこともよくは知らなかった。

- 結局サンチョは、エル・トボーソの街から出てきた三人の田舎女を、ドゥルシネーアと侍女だと言い張ることにした。

- その結果、ドン・キホーテは田舎娘をドゥルシネーアと見間違えることはなかったが、自分を憎む魔法使いの手によってドゥルシネーアを田舎女の姿に見せる魔法をかけられているものだと考え、彼女らの前にひざまずき、忠誠を誓ったがまったく相手にされなかった。

- ドン・キホーテは、心の支えであったドゥルシネーアにかくも残酷な魔法がかけられたことを繰り返し嘆いた。

- 「鏡の騎士」と名乗る、恋に悩む遍歴の騎士と出会う。

- ドン・キホーテは鏡の騎士と意気投合し、騎士道についてさかんに語り合う

- 鏡の騎士が「かつてドン・キホーテを倒した」と語ったのを聞くと、自らがドン・キホーテであると名乗り、彼の発言を撤回させるために決闘を挑む。

- ドン・キホーテが勝利し落馬した鏡の騎士の兜を取ってみると、正体は学士のサンソン・カラスコであった。

- カラスコはドン・キホーテを決闘で打ち負かすことによって村に留まらせることを目論んでいた。

- ドン・キホーテは目の前のカラスコは魔法使いが化けた偽者ということにしてしまった。

- やがて、ドン・キホーテ一行のところに国王への献上品のライオンをのせた馬車が通りがかり、これを冒険とみたドン・キホーテは、ライオン使いに対して、ライオンと決闘したいと願い出る。

- 何度もライオンを大声で挑発するドン・キホーテだが、ライオンはドン・キホーテを相手にせずに寝ころんだままだった

- ドン・キホーテは不戦勝だとして納得し、これから二つ名を「ライオンの騎士」とあらためることにした。

- やがて主従は、立ち寄った先でカマーチョという富豪の結婚式に居合わせる。

- カマーチョは金にものを言わせてキテリアという女性と結婚しようとしていた

- 結婚式の場にキテリアの恋人であるバシリオが現れ、狂言自殺をしてキテリアとカマーチョの婚姻を破棄させる。

- その場にいた大勢の客がもめて大騒ぎになろうとしたところを、ドン・キホーテが仲裁に入り、事なきを得た。

- バシリオとキテリアはドン・キホーテに感謝し、彼を住まいに招いた。

- 彼はそこに三日滞在したが、その間に二人に思慮深い二三の助言を残した。

- なおも旅を続けた二人は、鷹狩りの一団の中にいた公爵夫人に出会う。

- 彼女はドン・キホーテとサンチョを見るやいなや、すぐに自分の城に招待した。公爵も夫人も『ドン・キホーテ』前編をすでに読んでおり、ひとつこの滑稽な主従をからかってやろうと思ったからである。

- ドン・キホーテは、公爵夫妻の城で遍歴の騎士にふさわしい壮大な歓待を受け感動するが…。

モーツァルト

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

- 独: Wolfgang Amadeus Mozart

- 1756年1月27日 – 1791年12月5日

- オーストリアを活動拠点とした音楽家。

- ウィーン古典派を代表する

生い立ち

- 父・レオポルト・モーツァルトは、元々は哲学や歴史を修めるために大学に行ったが、途中から音楽家に転じた、ザルツブルクの宮廷作曲家・ヴァイオリニスト。

- 母はアンナ・マリーア・ペルトルで、7番目の末っ子としてヴォルフガングは生まれた。

- ほかの5人は幼児期に死亡し、唯一、5歳上の姉マリーア・アンナ(愛称ナンネル)だけがいた。この幼児の低い生存率は当時では普通であった。

- 父・レオポルトは息子が天才であることを見出し、幼少時から音楽教育を与えた。

- 3歳のときからチェンバロを弾き始め

- 5歳のときに現存する最古の作品が作曲される (アンダンテ ハ長調 K.1a)。

- ザルツブルク大司教・ヒエロニュムス・コロレド伯の宮廷に仕える一方で、モーツァルト親子は何度もウィーン、パリ、ロンドン、およびイタリア各地に大旅行を行った。

- どこの宮廷でも就職活動に失敗する。

- 1762年1月10月13日、シェーンブルン宮殿でマリア・テレジアの御前で演奏した際、宮殿の床で滑って転んでしまい、6歳のモーツァルトはそのとき手を取った7歳の皇女マリア・アントーニア(のちのマリー・アントワネット)に「大きくなったら僕のお嫁さんにしてあげる」と言ったという逸話がある。

- 7歳のときフランクフルトで演奏した際に作家のゲーテがたまたまそれを聴き、そのレベルは絵画でのラファエロ、文学のシェイクスピアに並ぶと回想している。

マリア・テレジア

- ドイツ語:Maria Theresia

- 1717年5月13日 – 1780年11月29日

- オーストリア女大公(在位:1740年 – 1780年)

- ハンガリー女王(在位:同)

- ボヘミア女王(在位:1740年 – 1741年 1743年 – 1780年)。

- 実質的な「女帝」として君臨した。

- 称号は「神聖ローマ皇后」。

- 神聖ローマ皇帝 カール6世の娘

- ハプスブルク=ロートリンゲン朝の皇帝フランツ1世の皇后・共同統治者。

- オーストリア系ハプスブルク家男系最後の君主

- 彼女の子供たちの代からが正式に、夫の家名ロートリンゲンとの複合姓(二重姓)でハプスブルク=ロートリンゲン家となる。

- マリア・テレジア本人が好んで使用した称号(サイン)は「K.K」で、「Königin(女王)」と「Kaiserin(皇后)」の頭文字。以後のハプスブルク家で慣例的に用いられる。

- 10人以上いる子女の内の一人、マリア・アントーニア(1755年 – 1793年)はフランス国王 ルイ16世妃 (マリー・アントワネット)。

死去する3年前の手紙に自分自身のことを語っている。

「ヨーロッパ中の宮廷を周遊していた小さな男の子だったころから、特別な才能の持ち主だと、同じことを言われ続けています。目隠しをされて演奏させられたこともありますし、ありとあらゆる試験をやらされました。こうしたことは、長い時間かけて練習すれば、簡単にできるようになります。僕が幸運に恵まれていることは認めますが、作曲はまるっきり別の問題です。長年にわたって、僕ほど作曲に長い時間と膨大な思考を注いできた人はほかには一人もいません。有名な巨匠の作品はすべて念入りに研究しました。作曲家であるということは精力的な思考と何時間にも及ぶ努力を意味するのです」

二・二六事件(1936)

概要

- 日本のクーデター事件。

- 1936年(昭和11年)2月26日から2月29日にかけて発生。

皇道派(こうどうは)

- 大日本帝国陸軍内に存在した派閥。

- 北一輝らの影響を受け

- 天皇親政の下での国家改造(昭和維新)を目指し

- ソビエト連邦との対決を志向。

北 一輝

- きた いっき

- 1883年〈明治16年〉4月3日 – 1937年〈昭和12年〉8月19日

- 戦前の日本の思想家、社会運動家、国家社会主義者。

- 本名は北 輝次郎(きた てるじろう)

- 二・二六事件の皇道派青年将校の理論的指導者

- 逮捕され、軍法会議を受けて刑死した。

- 日蓮宗と労働者の主権、社会主義を結び付けた独特の思想を発表した。

- 皇道派の影響を受けた陸軍青年将校らが1,483名の下士官・兵を率いて蜂起

- 政府要人を襲撃

- 永田町や霞ヶ関などの一帯を占拠した

- 最終的に青年将校達は下士官兵を原隊に帰還させ、自決、収束した。

- この事件の結果、岡田内閣が総辞職

- 後継の広田内閣(廣田内閣)が思想犯保護観察法を成立させた。

解説

統制派(とうせいは)

- 大日本帝国陸軍内にかつて存在した派閥。

- 暴力革命的手段による国家革新を企図していた

- 皇道派青年将校は国家改造のため直接行動も辞さなかった背景から、

- 合法的な形で列強に対抗し得る「高度国防国家」の建設を目指した。

- 昭和初期から、陸軍では統制派と皇道派の思想が対立

- 海軍では艦隊派と条約派が対立

艦隊派(かんたいは)

- 大日本帝国海軍内の派閥。

- 第一は明治期の山本権兵衛を中心とする本省派に対抗するもの

- 第二は昭和期の軍縮条約に賛成する条約派に対抗するもの。

条約派(じょうやくは)

- 大日本帝国海軍内の派閥。

- ロンドン海軍軍縮条約締結により、「条約妥結やむなし」とする条約派(海軍省側)とこれに反対する艦隊派(軍令部側)という対立構造が生まれ、後に統帥権干犯問題に発展した。

統帥権干犯問題

- 明治憲法の第11条(もしくは第12条)の権能が、軍令事項(国務大臣の輔弼が必要でない軍令的専権事項)なのか軍政事項なのか、それとも両者を含むものなのかという解釈をめぐって争われた問題

- 1930年(昭和5年)のロンドン海軍条約の批准をめぐり問題が表面化した。

ほ‐ひつ【輔弼・補弼】

① 天子・君主などの行政をたすけること。 また、その人。

② 旧憲法で、天皇の行為について進言し、採納を奏請し、その全責任を負うこと。 国務については国務大臣、宮務については宮内大臣および内大臣、統帥上の事柄については参謀総長または軍令部総長があたった。

- 犬養内閣は、ソ連との対立を志向する皇道派を優遇した。

- 皇道派の青年将校(20歳代の隊附の大尉、中尉、少尉達)のうちには、彼らが政治腐敗や農村困窮の要因と考えている元老重臣を殺害すれば天皇親政が実現し諸々の政治問題が解決すると考え、「昭和維新、尊皇斬奸」などの標語を掲げる者もあった。

- 満州事変に続く犬養首相暗殺事件ののち、日本国は軍政に移行する。

- 斎藤内閣は統制派(ソ連攻撃を回避する南進政策)を優遇した。

- 青年将校らの運動を脅しが効く存在として暗に利用する

- 官僚的・立法的な手続により軍拡と総力戦を目指す行政においても、1934年には司法省がナチス法を喧伝しはじめ[4]、帝国弁護士会がワシントン海軍軍縮条約脱退支持の声明を行い[5]、陸軍大臣には統制派の林銑十郎陸軍大将が就任し、皇道派を排除しはじめた。1935年7月、皇道派の重鎮である真崎が辞職勧告を受けるに至っては、陸軍省内で陸軍中佐相沢三郎による相沢事件が発生し、当時は陸軍軍務局長となっていた統制派主導者の永田鉄山が死亡した。斎藤内閣や林ら陸軍首脳らはこれに対し、皇道派将校が多く所属する第一師団の満州派遣を決定する。

- 皇道派の青年将校たちは、その満州派遣の前、1936年(昭和11年)2月26日未明、部下の下士官兵1483名を引き連れて決起した。

- 元首相兼海軍軍人斎藤実は殺害された

- 将校らは、林銑十郎ら陸軍首脳を通じ、昭和天皇に昭和維新の実現を訴えた

- 天皇は激怒してこれを拒否。自ら近衛師団を率いて鎮圧するも辞さずとの意向を示す。

- これを受けて陸軍首脳部も彼らを「叛乱軍」として武力鎮圧することを決定

- 叛乱将校たちは下士官兵を原隊に帰還させ、一部は自決したが、大半の将校は投降して法廷闘争を図った。

- 事件の首謀者ならびに将校たちの思想基盤を啓蒙した民間思想家の北一輝らが銃殺刑に処された。

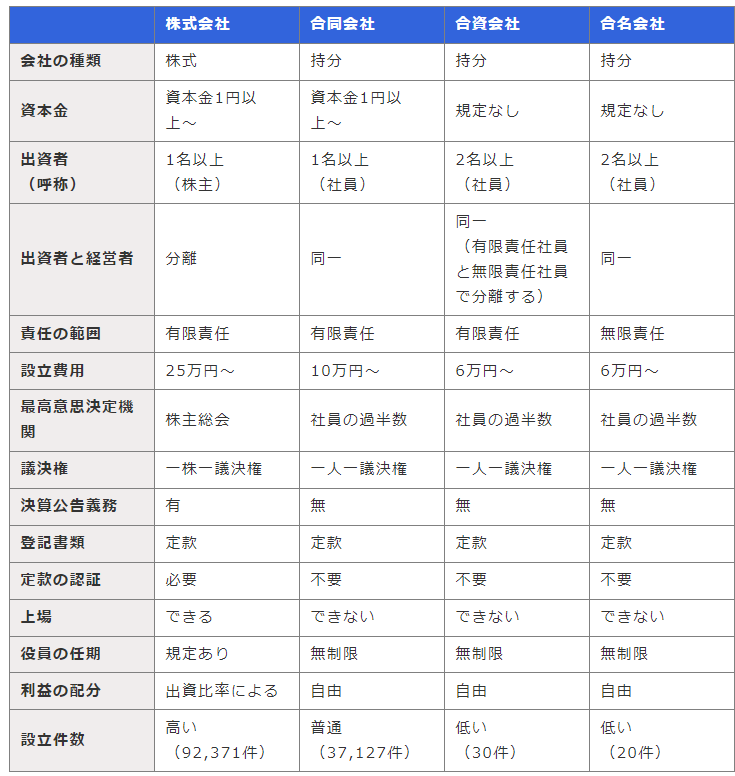

新設できる会社の4形態

i

freeのウェブサイトから引用。

コメント