面倒から逃げない

逃げれば高くつく

問題は小さいうちに片付けることがベターです。面倒だと言って放っておくと、そのうち手に負えないくらいに問題が悪化するかもしれません。例えば虫歯やたまった仕事、投資した資金の損切りなどもそうでしょう。ダメージが小さいうちにそれ以上悪化しないよう手を打つことで、取り返しのつかないような事態を回避できます。

未来の自分を助ける

面倒だな、と思ったら、少しでもいいから何か手を付けておくことです。完全にすぐ片付くようなことならだれも面倒だとは思わないでしょう。いくらかの労力や我慢、あるいは損が伴うからこそ逃げたくなるはずです。いよいよとなれば逃げるしかないでしょうが、それは面倒だなと思った時点から見てかなり先の未来のはずです。まだ十分な余裕があるうちにわずかでも手を打つ習慣を身に付けておくことが、自分自身を助ける大切な姿勢だと言えます。

ニートは昔から

生活費を稼ぐ

ニートは昔からいたそうで、今よりもずっと尊敬されていました。働かないで生きていけるとは理想であり、それを体現できているということです。現代では逆に生存することが昔にくらべて容易になっているでしょうから、働かないことがその分不届きなことと解釈されがちです。本来は働かないで生きていける身分を目指して生きているはずですし、いずれ働けなく時は否応なしにやってきます。その時のためにも、働かなくても生きていける準備は常にしておく必要があります。

社会の役に立つ

資本主義社会において働くことには2つの意味があります。一つは生活費を稼ぐこと、もう一つは社会に貢献することです。この二つを一つの仕事で賄う必要はありません。別々でも問題はないのですが、現代社会では前者だけで大半の時間と労力を職場に持っていかれることがほとんどです。だから生活費を稼ぐ方法を社会貢献を兼ねたものだと解釈する必要がでてきます。

自分のやりたいこと

個人的な理想を言えば、生活費にしても社会貢献にしても、自分の好きな事をしてまかなえればそれにこしたことはありません。しかし自分のやりたいことが何かわからないとか、分かっていてもお金にならないとか、人の役には立たないだろうとか問題はあるでしょう。それをすぐにどうこうできないとしても、自分が生きているうちで、それもできるだけ早くどうにかしないことには幸福にはなれないでしょう。

先見性より普遍性

時代の変化を先取りしたような発案や発明をする人がいます。思想や行動が斬新であればあるほど周囲や社会の反応は遅れたものになります。長い年月だ経ってようやく誰かの発案や発明が認められることがあるのは、先見性があったというよりも普遍性があったからです。どんな時代や場所においても変わらないはずのものを手に入れた時、それは時代を超えて受け入れられるはずです。

穴を埋める

不足を埋める

仕事とは社会の穴を埋めることです。穴とは社会活動において不足している部分のことで、穴が開いたままだとそこを通る人が困るということです。仕事とは社会の穴を埋めて人の役に立ち、社会から給料をもらうことです。

山を作るな

しかし世の中の仕事の中には穴を埋めないで逆に山を作ってしまうというものがあります。社会に不要なものを作ってしまうことで、できると迷惑を引き起こすものです。不要なダムや橋などのインフラ設備、人体に害をなす商品、人の生活を狂わせながら資本家や権利者が利益を得るようなものです。穴を埋める仕事なのか、山を作る仕事なのか、消費者や有権者がきちんと判断して社会が住みにくくなっていかないようにしなければなりません。

世界の半分

世界の半分とは自然のことです。残りの半分が街に代表される人工物や構造物で、普段人間は街で暮らすことが多いでしょう。いうなれば世界の半分は自然で残りは街で、人間はその二つの世界を行き来して暮らしています。

逃げ場として

街の暮らしでつらいことがあると、人間は自然の中へと逃避することができます。別世界を訪ねることで街での嫌なことを一時的にでも忘れて感覚や心を自然を通じて再調整し、元気になったら街の便利な暮らしに戻るというサイクルを繰り返しているはずです。しかし自然に帰ることを忘れてしまった人には逃げ場減ることになり、その分世界が狭まり窮屈になります。逃げ場を制限されたままストレスを積み増していけばいずれ精神が破綻してすべてを失いかねません。自然は現代人とってもう一つの世界であり大切な休憩所や医療施設なのです。

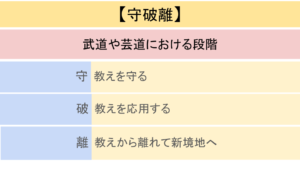

プロフェッショナルと原則

原則とは

原則とは、多くの場合に共通に適用される基本的なことです。

プロフェッショナルとは原則を持っている人です。何もお金をもらっているとか、スキルが高いということではありません。その分野における全ての問題に即答できる人で、それができる原則を自分の中に練り上げている人です。

エントロピーとは

- 「混沌」を意味する。

- 不可逆性や不規則性を含む、特殊な状態を表す概念。

- もともとは熱力学において使われ始めた。

- 熱をともなう物体は「高い方から低い方へと流れる」という方向性を持っている。これをさして「エントロピーが発生している」と表現する。

- 統計力学や情報理論では微妙に異なる意味合いになる。

- 統計力学では「所得格差」を指し示す。

- 格差状態のない経済は「0」

- 格差が無秩序に広がっている場合はエントロピーが大きい

- 情報理論の分野では「物事の可能性」を示す指標。

- 可能性の低かった出来事が起こると「情報エントロピーが大きくなる」。

- 熱力学におけるエントロピー

- 熱力学において、熱は必ず温度の高いものから低いものへと伝わっていく。この不可逆性がどれだけ強いのかを、数値で表すために発見された概念がエントロピーである。

- エントロピーが高くなればなるほど、「不可逆性が強い」ということである。

- 可逆性のある現象については、エントロピーが「0」とされる。

- エントロピーがマイナスになることはない。

エントロピー増大の法則

- エントロピーは、物質が存在し続ける限り増大し続ける。

- 外部から何らかの働きかけをしてやらない限り、エントロピーが減少することはない。

秩序から始まり、自然に無秩序へ

- 言い換えれば、物事は秩序から始まり、自然に無秩序へと向かう可能性はあっても、さらなる秩序を目指しはしない。

- 統計力学におけるエントロピー

- 統計力学の分野でも、熱力学の応用でエントロピー増大の法則は用いられてきた。そもそも統計力学とは、ある現象における法則性の有無を解明しようという学問である。ただ、現象によっては明確な法則性を含んでおらず、混沌にしか見えないことも少なくない。こうした混沌性、不規則性を数値で表すために応用されたのが、熱力学のエントロピーである。そして、統計力学のエントロピーと大きく関係しているのが「小正準集団」である。統計データをグラフにしたとき、関知しにくいほど小さい集団が小正準集団である。小正準集団の多いグラフほど、その混沌性は高い。

- そして小正準集団の状態数から、はっきりと確認できる力学の潜在値を導き出す方法が「ボルツマンの公式」となる。原則的に、小正準集団が多くなれば、それだけエントロピーの値も大きくなると考えてよい。

- また、統計力学にも「エントロピー増大の法則」は存在する。統計力学でもエントロピー増大の法則を応用できると証明する場合、よく使われるのが「気体の例」である。箱の中に気体を入れ、真ん中を板で仕切ったとする。このとき、右半分と左半分に気体が入っているのは明確である。すなわち、エントロピーの値も低くなる。しかし、板を取り外せば、「まだ右の気体と左の気体は変わらない」と言い切れなくなるのでエントロピーの値は高い。この例を考えれば、統計力学においても、現象を放置したほうがエントロピーは増大しやすいといえる。

- 情報理論におけるエントロピー

- 情報理論におけるエントロピーは、確率変数に含まれる情報量を表す指標であり、クロード・シャノンによって発見された。確率変数がさまざまな数値になれる状態だと、それだけ情報量も広がりを見せる。つまり、その場合の情報量は確率変数に含まれている不規則性を定義するといえる。ただし、シャノンの研究では、熱力学としてのエントロピー理論が情報理論の分野でも完全に応用できるのか、不透明なままだった。この点は後世の研究者たちの手によって解決されていくこととなる。

- 情報理論とエントロピーの相性が非常によかったのは、「特殊な現象には大きな力が働いている」という観点が共通していたからである。たとえば、大量のデータをコンピュータで処理しようとすれば、当然、かかる時間は遅くなる。少量のデータを処理するケースの方が速い。すなわち、情報量が多いときほど、混沌性が発生しやすいのだといえる。こうした現象を数値化していくために、エントロピーは用いられてきた。

- おおまかな解釈として、情報理論のエントロピーは「分からない部分の大きさ」を示している。分からない部分が多いほど、情報量は大きくなる可能性を秘めている。一方、分からない部分が少ない情報量は、大きくなる可能性が切り捨てられてしまっている。なお、ある出来事自体に含まれている情報量を「自己エントロピー」と呼ぶのに対し、平均情報量は単に「エントロピー」といわれることが多い。エントロピーとは、不可逆性や不規則性を含む、特殊な状態を表すときに用いられる概念である。簡単にいうと、「混沌」を意味する。もともとは熱力学において、エントロピーという言葉は使われ始めた。すべての熱をともなう物体は、「高い方から低い方へと流れる」という方向性を持っている。しかし、逆に、低い方から高い方には流れない。逆の現象は起こらないので、「エントロピーが発生している」と表現することとなる。ただ、統計力学や情報理論におけるエントロピーは、熱力学とは微妙に異なる意味合いで用いられている場面が多い。

カオス理論

わずかな違いで

全く同じ入力をしたつもりでも、わずかな違いがあれば結果が全くことなるという理論です。因果関係を安易に信じる人をあざ笑うかのような理論です。

テロと一元論。

ドミノ理論

自己中心的な要求をしてくる人に一度譲歩すれば際限なく要求を繰り返される、というのがドミノ理論です。このドミノ理論が頭にあると譲歩がしづらくなり、相手の自制心を期待しないという交渉のスタイルです。しかし落としどころのない議論を始めれば争いが始まる可能性が高く危険なので、可能であれば譲歩してみて様子を見て、必要に応じてこれ以上の譲歩はできないとしたほうが友好関係の維持はしやすいでしょう。

江戸時代の大火事

すべて無くして

江戸時代の大火事でたくさんの町民が家財の全ての失っても落ち込む様子もなく日々明るく生きていたそうです。その様子をみていた外国人がとても驚いて残した記録が、現代まで残っているそうです。

火災に慣れている

江戸の人たちは無くしたことを嘆いても人生の無駄遣いだと知っていたのでしょう。火災がとても多かったためでしょうが、それにしてもへこたれずに生きる姿には勇気を与えてもらえます。

読み書きが中心

日本語の特徴は

読み書きが中心であることが日本語の特徴です。発音してもそれが雲なのか蜘蛛なのかが不明瞭です。書いて読まないとよくわからない言葉が多く、その意味で読み書きが中心の言語です。対して西欧の言語は話す聞くの直接会話が中心の言語が多いでしょう。現代の日本では文字離れが危惧されていますが、インターネット上でも文字が中心なので、読み書き自体が失われること心配はないでしょう。ただ日本語のスタイルはかなり変化するかもしれません。

プロとは原則を持つ人

プロとは原則を持つ人です。原則があるからムダな力を使わずに済みます。どうすればいいのか分からないことがあれば、その場合の原則は何かを学ぶなり作るなりすればいいのです。その原則は倫理にもつながります。医者の原則は医学上の倫理でもあります。

倫理

- 人として守り行うべき道。

- 善悪・正邪の判断において普遍的な規準

- 道徳。モラル。「—にもとる行為」「—観」「政治—」

引退しない老人

現役が迷惑

日本では年をとっても元気で現役を続けるということが評価されがちです。老人が元気なのは良いのですが、それを理由に若い人に道を譲らないとなると困ります。いったいいつまでいるんだと本人に直接言うのも難しく、結局倒れるまで現役でいつづけようとするかもしれません。自分の家庭内でなら倒れるのは勝手ですが、社会の働く場で体調不良をおして働かれても迷惑です。また元気であっても至らない部分も増えるでしょうし、それを指摘するのもされるのもお互いに大きな負担に感じることも考えると、それなりに年をとったら自ら引くことをすべきです。でなければ周囲に支えさせることがほとんどのお荷物でありながら、権力だけは手放さない迷惑な存在になってしまいます。

いじめられる大人

自分の尺度しかない

大人になってもいじめられる人がいます。例えば一方的に持論を長々としゃべる人などで、周囲に不快感を与えていることに鈍感な人です。不快感を与えられると反撃をしたくなるのが人情で、それをさせない強さやコワさが無い人にはいじめという行為を働きます。一方いじめられる側からすると、だいたいがナゼいじめられるのかがわからない、ということが多いようです。自分に責められる原因があると理解できれば対処可能ですが、自分に原因が無い場合、例えば生まれや体形に関するものなどは、対処不能なのでこれを理由にいじめることは許してはなりません。

都会化と少子化

自然と子供を排除する

都市化と少子化は裏表の関係です。都市は自然を排除した人工物の集まりで、子供は大人よりもずっと自然に近い存在です。だから都市では子供は排除されがちになります。もし日本全体が都市化を目指すなら、それは少子化を目指しているようなものです。

何も学んでこなかった大人

叩き込む

こどもの自発性や個性を大切にとはよく言われることですが、子供に何かをきちんと教えようとするなら叩き込むしかありません。子供の考えや好みに合わせていては、きちんとしたことは何も教えられないでしょう。何をきちんと学ぶということは、個性など無視して叩き込まれなければなりません。でなければ、何も学んでこなかった、ということになります。

靖国参拝への批判

ただの見栄

日本の政府の要人が日本の靖国神社に参拝すると海外、特に中国や韓国から批判が必ず来ますが、日本に対して強い姿勢をとっていますという自国民へのアピールにすぎません。もし日本の経済活動を批判して中国や韓国にいる日本企業が出ていくことになったりしたら自分の国が困るので、当たり障りのない事案として日本人の靖国神社参拝を批判するのです。

聞き流せ

中国や韓国からの靖国参拝批判を真に受けて日本人が靖国参拝を批判するのは間違いです。公人としてではともかく、個人として参拝するなら個人の自由なので大きなお世話です。逆に考えると分かり安いのですが、中国人や韓国人が墓参りに行くことを日本人が批判するでしょうか。例えそのお墓がかつて日本と戦争した将校や政府の高官のもであっても、日本人はどうぞお好きにと思うはずです。

うしろめたさと大人

抱えて生きろ

人はうしろめたさを抱えて生きていくもので、逆に何のうしろめたさもないということは大人であればまずないでしょう。しかし後ろめたいことがあるとそれを気にして何もできなくなるというがありますが、そうではなくで、それが当然だ、後ろめたくともすべきことをするというのが正しい生きる姿勢です。脛の傷を叩こうとする人の意見に自分の行動する意志を失ってはいけないのです。

コメント