出来事一覧

旧石器時代・縄文時代

- 5万年前

- あるいは8-9万年前

- 岩手県遠野市の金取遺跡出土石器

- 島根県出雲市の砂原遺跡出土石器の分析結果から、12万年前に遡る

- 日本列島の旧石器時代遺跡で、4万年前以前に遡る可能性が指摘されているものに、全ての旧石器時代研究者が肯定するものは存在していない

- 現生人類の最初の到来は、4-3.5万年前と考えられている。

- テントのような簡易な住まいで寝泊まり

- 集団で狩猟採集をして移動を繰り返す「遊動生活」をしていた

- 後期旧石器時代の初期(4~3万年前)には、大規模な集団キャンプ跡と見られる環状ブロック群と呼ばれる遺構が出現し、千葉県印旛郡酒々井町の墨古沢遺跡や、長野県上水内郡信濃町の日向林B遺跡(野尻湖遺跡群の1つ)など。

- 約4-3万年前の人々は、台形様石器を用いたほか、日向林B遺跡などで世界最古とされる磨製石器(局部磨製石斧)が多数発見されており、すでに列島では独自の磨製石器を使用していたと見られる。

- 大分県豊後大野市の岩戸遺跡からは、約2万4千年前のものとみられるこけし型の岩偶が出土しており、旧石器時代にも何らかの信仰があったことがうかがえる。

- 古く北海道と九州方面は大陸と地続きでありナイフ形石器と呼ばれる石器が列島全域で広く使用された。このナイフ型石器は北海道では出土していない。

- この時代に属する遺跡は列島全体で1万箇所以上発見されている

- 建物(竪穴建物や平地建物)の遺構が検出される事例は極めて稀

- 確実に建物(住居)跡とみて良いものは10例程度

- 約2万2千年前の大阪府藤井寺市のはさみ山遺跡

- 約2万年前の神奈川県相模原市の田名向原遺跡など

- 約2万年前にはシベリアから新たに細石刃と呼ばれる石器が北海道に伝わり、主に北日本で広がり、また約1万4千年前頃には別の型の細石器が大陸から九州に伝わり、西南日本で広がったものと思われる。

- 縄文時代(じょうもんじだい)は、日本列島における時代区分の一つ

- 世界史では旧石器時代の後の新石器時代(もしくは中石器時代)に相当する。

- それ以前の旧石器時代(非定住型)に対し、引き続き狩猟採集社会

- 土器と弓矢の使用、磨製石器の発達

- 定住化の始まりと竪穴建物・掘立柱建物

- 環状集落等の定住集落や貝塚の形成

- 植物栽培(半栽培)の始まりなどの特徴が挙げられる。

- 後期には稲作も始めたと考えられるが、特化はせず、後の弥生文化とは特徴は異なる。

1万6000±850年前

- 始期に関して。

- 終期については、定型的な水田稲作や金属器の使用、弥生文化の始まり。

- 紀元前2万年頃 現生人類が入植する。

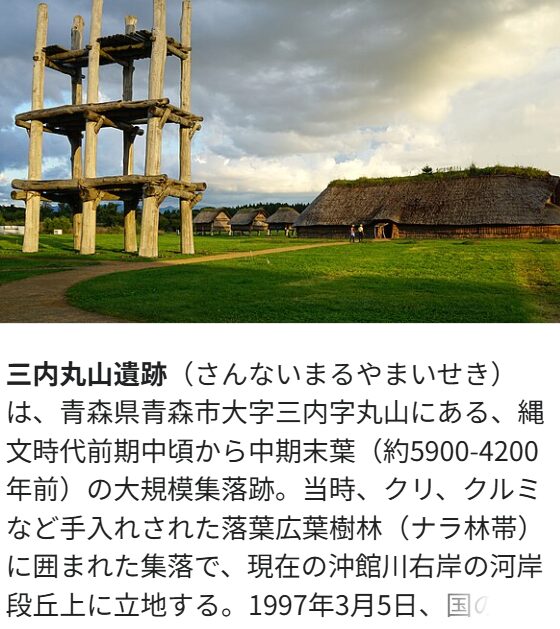

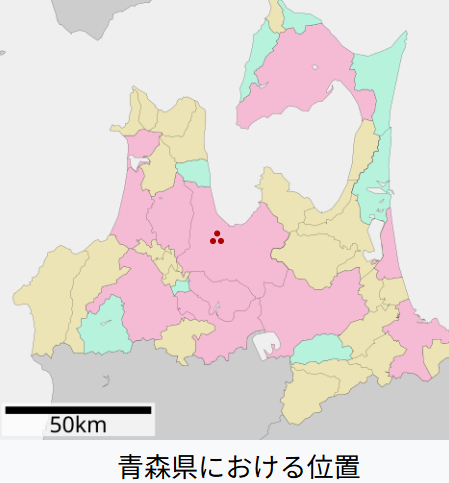

- 紀元前3500年頃 三内丸山遺跡に定住型の大規模集落が形成される。

- 2021年7月27日世界文化遺産に登録。

- 竪穴建物(竪穴住居)群

- 高床建物(高床倉庫)群

- 大形竪穴建物

- 3層の掘立柱建物

金属器の種類

- 紀元前1500年頃 山形県の三崎山遺跡において青銅刀が使用される。

- 金器、銀器、銅器、青銅器、鉄器、錫器(すずき、エタン)などと分類される。

- 鋳造品と鍛造品に分類する方法もある。

- 石器、土器、また木器と比較される。

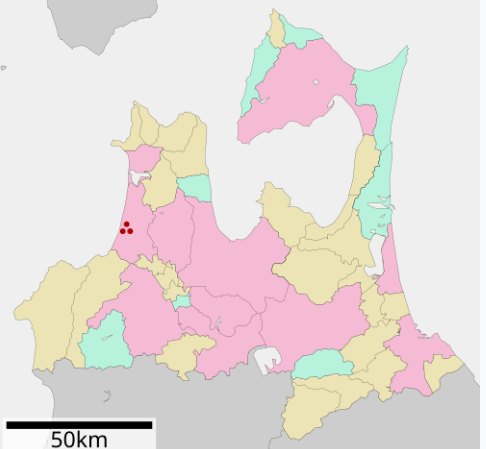

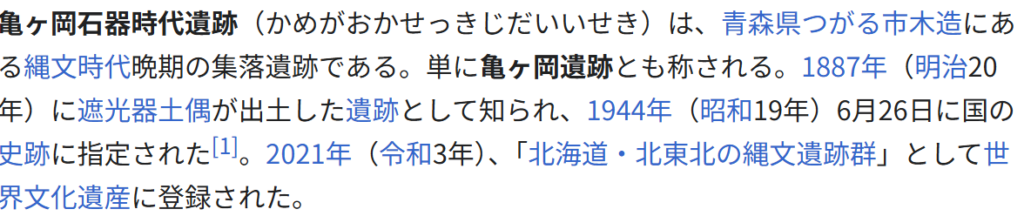

- 紀元前1000年頃 亀ヶ岡遺跡などで遮光器土偶が盛んに作られる。

- 紀元前660年頃 伝説によれば、初代天皇の神武天皇が即位。

- 天照大御神の五世孫であり、高御産巣日神の五世の外孫と『古事記』『日本書紀』に記述されている。

- 奈良盆地一帯の指導者長髄彦らを滅ぼして一帯を征服(神武東征)。

- 遷都した畝傍橿原宮(現在の奈良県橿原市)にて即位して日本国を建国したと言われる人物。

弥生時代

- 時代区分の一つ

- 「食糧生産が始まり、前方後円墳が出現するまで。」

「弥生」という名称

- 1884年(明治17年)に弥生町遺跡で発見された土器が発見地に因む。

弥生町遺跡

- (やよいちょういせき/やよいまちいせき)

- 東京都文京区弥生にある弥生時代の環濠集落遺跡。

- 一部が国の史跡に指定されている

- 弥生土器(当初は弥生式土器)・弥生時代の名称の元となった、弥生土器第1号の「本郷弥生町出土壺形土器」(国の重要文化財)が発見された遺跡として知られる。

- 弥生土器第1号は、当初は向ヶ岡貝塚(むかいがおかかいづか)の出土と報告された。しかし現在では、縄文時代の貝塚遺跡は「向ヶ岡貝塚(弥生町貝塚)」、弥生時代の環濠集落遺跡は「弥生町遺跡」と別々に捉える傾向にあり、本項でもその見解に従って記述する。

- 紀元前10世紀[2]または紀元前9-8世紀頃[3](後述)に、大陸から北部九州へと伝来した水稲耕作技術を中心とした生活体系へ移行

- 初期の水田は現在日本最古の水稲耕作遺跡となる佐賀県唐津市菜畑遺跡の他、福岡県福岡市博多区板付遺跡など

- 水田遺跡や大陸系磨製石器、炭化米などの存在が北部九州に集中して発見されている。

- 弥生時代のはじまりである。

菜畑(なばたけ)遺跡

- 紀元前1000年頃 菜畑遺跡や板付遺跡などで水稲栽培が始まる。

- 佐賀県唐津市にある縄文時代末期 – 弥生時代の遺跡

- 国の史跡。

- 唐津市中心市街地の西南部、JR唐津駅から西に2キロメートルほどのところに位置する。

- 縄文時代の水田跡が発見されており、日本最古の水稲耕作遺跡。

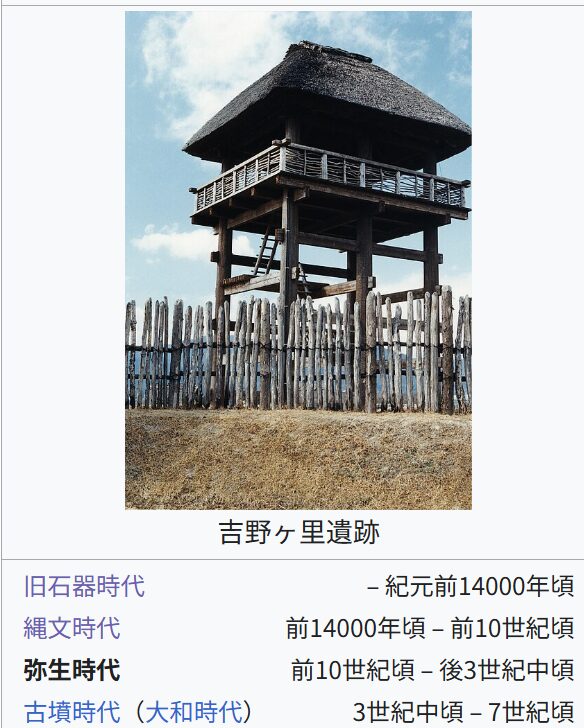

琵琶形(びわがた)銅剣

- 紀元前700年頃 福岡県の今川遺跡において遼寧式銅剣の鋒と茎から再加工されたと思われる銅鏃と銅鑿が製作される。

- 琵琶形銅剣(びわがたどうけん)は、青銅器の一種である。遼寧式銅剣(りょうねいしきどうけん)ともいう。

- 満州から朝鮮半島、遼寧地方にかけて出土している銅剣。

- 朝鮮古代史学界の権威である盧泰敦(朝鮮語版)(朝鮮語: 노태돈、ソウル大学)や盧泰敦の弟子の宋鎬晸(朝鮮語: 송호정、韓国教員大学)などは、琵琶形銅剣と古朝鮮との関係性を否定している[2]。

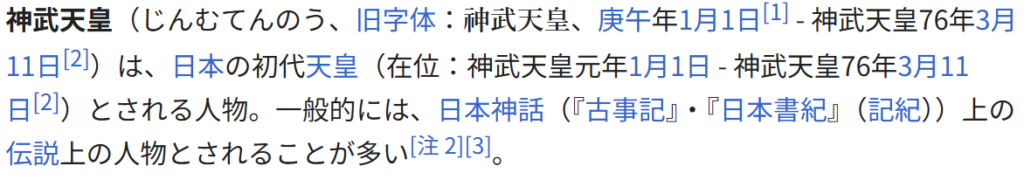

吉野ケ里遺跡

- 紀元前300年頃 吉野ケ里遺跡に大規模な環濠集落が形成される。

- 57年 倭奴国王、後漢に遣使し、光武帝から印綬を受ける。

印綬(いんじゅ)

- 中国官職の証

- 印は印章

- 綬はひも

- 組み合わせにより地位がわかる。

- 107年 倭面土国王帥升、後漢に遣使。

- 180年頃? 倭国大乱が勃発。

- 239年 邪馬台国の女王卑弥呼、魏に遣使し、明帝から金印紫綬を受ける。

卑弥呼

- 卑彌呼

- 170年頃 – 248年

- 『魏志倭人伝』等の古代中国の史書に記されている「倭国の女王」

- 『古事記』『日本書紀』(記紀)に卑弥呼の記述はなく

- 考古学上も実在した物証が提示されていない

- 西晋の官僚である陳寿が書いた『魏志倭人伝』に記述が見られる。

- 著者の陳寿は日本に来た記録はないため伝聞

- 卑弥呼を擁立した連合国家的組織をつくり安定したとある。

- 卑弥呼は鬼道に仕え、よく大衆を惑わし、その姿を見せず、また歳長大で夫がおらず、政治は男弟の補佐によって行なわれたとも記されている

- 239年に三国時代の魏から与えられた封号は親魏倭王。

魏志倭人伝

- 中国の歴史書『三国志』中

- 「魏書」第30巻

- 烏丸鮮卑東夷伝(うがんせんびとういでん)倭人条、の略称。

- 『三国志』は、西晋の陳寿により3世紀末に書かれ

- 陳寿の死後、中国では正史として重んじられた。

陳 寿

- (ちん じゅ、建興11年〈233年〉? – 元康7年〈297年〉?[注釈 1])

- 中国の三国時代の蜀漢と西晋に仕えた官僚。

- 『三国志』の著者

『三国志』

- 中国三国時代について書かれた歴史書。

- 著者は陳寿。

- 後漢の混乱期から西晋による中国統一までを扱う。

- 二十四史の一つ。

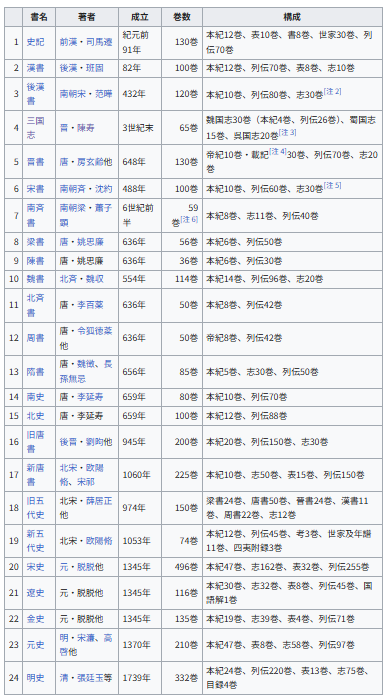

二十四史(にじゅうしし)

清代に標準として制定された『史記』から『明史』までの24部の正史をいう。

- 司馬遷『史記』

- 班固『漢書』

- 范曄『後漢書』

- 陳寿『三国志』

- 房玄齢等『晋書』

- 沈約『宋書』

- 蕭子顕『南斉書』

- 姚思廉『梁書』

- 姚思廉『陳書』

- 魏収『魏書』

- 李百薬『北斉書』

- 令狐徳棻等『周書』

- 魏徴・長孫無忌等『隋書』

- 李延寿『南史』

- 李延寿『北史』

- 劉昫等『旧唐書』

- 欧陽脩・宋祁『新唐書』

- 薛居正等『旧五代史』

- 欧陽脩『新五代史』

- 脱脱等『宋史』

- 脱脱等『遼史』

- 脱脱等『金史』

- 宋濂等『元史』

- 張廷玉等『明史』

邪馬台国

- (やまたいこく/やまとこく)

- 『三国志』魏志倭人伝に伝わる3世紀ごろの倭国内の国の一つ。

- 倭の女王卑弥呼が都としていた

- 古くから大和国(やまとこく)の音訳として認知

- 江戸時代に新井白石が中国語に基づき音読し「やまたいこく」の読み方が広まった。

- 所在地について議論が続いている。

新井 白石

- (あらい はくせき)

- 江戸時代中期の旗本

- 政治家・朱子学者、詩人

- 朱子学(しゅしがく)とは儒教の新しい学問体系。道学とも呼ばれる。中国では程朱学と呼ばれる。

- 白石は号、芸名、ハンドルネーム。

- 諱(本名)は君美(きみよし、きんみ)。

- 諱(いみな)とは東アジアの漢字圏における人物の本名のこと。東アジアでは人物を本名で呼ぶことを避ける(忌む)文化があったため、本名を諱とも呼んだ。「忌み名」とも表記される。

- 一介の無役の旗本でありながら6代将軍・徳川家宣の侍講として幕政を実質的に主導

- 正徳の治をもたらす。

- 同じ頃 邪馬台国と狗奴国の抗争。

- 266年 邪馬台国の台与が西晋に遣使。

古墳時代・飛鳥時代

- 4世紀中頃 ヤマト王権の成立?。

ヤマト王権

- 大和時代に「ヒコ(彦)」「ワケ(別)」「オホキミ(大王)」などと呼称された首長もしくは豪族連合によって成立した古代日本の政治および軍事勢力。

- 大和盆地(奈良盆地(ならぼんち))および河内平野を本拠

- 2世紀〜3世紀頃にかけて瀬戸内海周辺をはじめ、山陰および北九州を含む西日本全域、東海などの地域にまでその勢力を及ぼし

- 原始的な国家ないし国家連合として成立

- 纏向遺跡などの計画都市を造営した。

- 4世紀以降では関東・北陸・南九州などをも統合

- 王権の象徴となる巨大な前方後円墳を築いた。

- 1970年代前半ごろまでは、日本史上の4世紀ごろから6世紀ごろにかけての時期をさす時代区分名として「大和時代」がひろく用いられていた。

- 日本列島の主要部を支配したのは「大和朝廷」が一般的だった。

大和朝廷

- 旧来から一般的に(やまとちょうてい)と呼ばれてきた

- 時代を表すことは適切ではないとの見解

- 「ヤマト王権」の語などが用いられはじめた。

- 369年[1] 百済の近肖古王が倭王(神功皇后?)に七支刀を献上する。

七支刀(しちしとう)

- 奈良県天理市の石上神宮に伝来した古代の鉄剣

- 全長74.8センチメートル、剣身の断面は稜のないレンズ形で、厚さは2~3ミリメートルと極めて薄い。

- 剣身に金象嵌の銘文が記されている。

- 象嵌(ぞうがん、象眼とも)は、一つの素材に異質の素材を嵌め込む工芸技法。

- 象は「かたどる」、嵌は「はめる」と言う意味があり、金工象嵌・木工象嵌・陶象嵌等がある。その中の金工象嵌は、シリアのダマスカスで生まれ、シルクロード経由で飛鳥時代に日本に伝わったとされる。江戸時代には京都などに優れた職人が多数生まれ、日本刀の拵えや甲冑、鏡や根付、文箱、重箱などに腕を振るった。素材としては金属だけではなく、彩色した木材や骨片、貝殻、陶磁器なども用いられる。日本国内に現存する最古の象嵌製品は石上神宮の神宝「七支刀」。

- 1953年(昭和28年)指定国宝。

- 表裏面に計62文字分の銘

- 百済王(近肖古王)の世子(継承者、近仇首王)が倭王のために百兵を退ける力をもった七支刀を作った、との趣旨が読み取れる。

- 日韓交流の様子を伝える現存品

- 1,600年もの長期にわたる世界にもほぼ例をみない伝世品

- きわめて高い価値をもつ品。

第一次倭・高句麗戦争

- 391年 – 404年 ヤマト王権による朝鮮半島侵攻(第一次倭・高句麗戦争)。

- 413年 – 5世紀末頃 しばしば中国南朝に遣使(倭の五王)。

- 443年[2] 允恭地震。

- 456年 史料にて確認できる最初の天皇暗殺(眉輪王の変)。

- 463年 吉備氏の乱。

- 464年[3] 第二次倭・高句麗戦争。

- 479年 雄略天皇死後における王位継承戦争(星川皇子の乱)。

- 6世紀初頃 仁徳王統の断絶に起因するヤマト王権の弱体化および一系列の内乱。

- 512年 伽耶(任那)4県を百済に譲渡。

- 527年 磐井の乱。

- 531年 辛亥の変。

- 534年 武蔵国造の乱。

- 538年(一説に552年) 百済の聖王、仏像及び経綸を献ず(儒教伝来、仏教公伝)。

- 540年 伽耶(任那)問題で大伴金村失脚。

- 552年 蘇我稲目と物部尾輿が崇仏争論を展開。

- 562年 伽耶(任那)が新羅により滅亡。

- 587年 丁未の変により蘇我馬子が物部守屋を滅ぼす。

- 592年 崇峻天皇の暗殺。

- 593年 – 622年 初の女性天皇である推古天皇が即位し、聖徳太子の摂政開始。

- 593年 四天王寺造立。

- 603年 冠位十二階を制定。

- 604年 十七条憲法を制定。

十七条憲法(じゅうしちじょうのけんぽう)

- 推古天皇12年4月3日(西暦604年5月6日)

- 聖徳太子が制定した全17条からなる日本最初の成文法。

- 607年 小野妹子を隋に遣わす。

小野 妹子(おのの いもこ)

- 飛鳥時代の官人。

- 冠位は大徳。

- 男性。

- 小野小町、小野道風、小野篁は子孫。

- 『日本書紀』によると、推古天皇の時代に冠位大礼で大使に選ばれ大唐(当時の隋)に派遣された(→遣隋使)。日本の通説では『隋書』が記録する「日出処天子」の文言で知られる国書を携えた使者は小野妹子とされる。

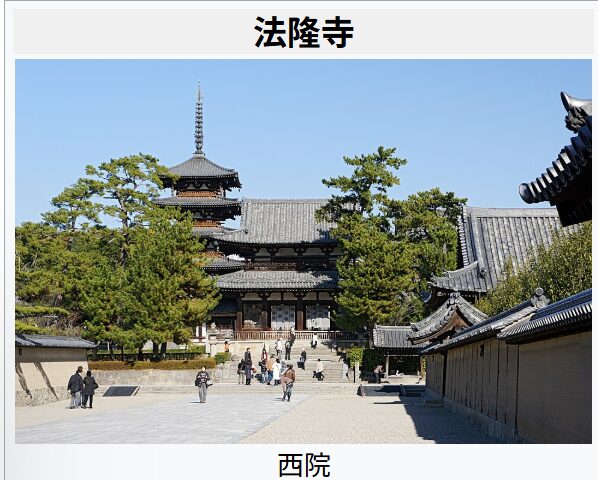

法隆寺(ほうりゅうじ、旧字体:灋隆寺)

- 607年 法隆寺の創建。

- 奈良県生駒郡斑鳩町

- 聖徳宗の総本山の寺院。

- 本尊は釈迦如来。

- 創建当時は斑鳩寺(鵤寺 = いかるがでら)と称した。

- 聖徳太子ゆかりの寺院

- 600年 史料上初の遣隋使派遣(隋書より)。

- 630年 犬上御田鍬を唐に派遣。遣唐使の初め。

- 645年(大化元年) 中大兄皇子と中臣鎌足による蘇我氏宗家誅滅(乙巳の変)。大化の改新始まる。

大化の改新(たいかのかいしん)

- 645年6月12日、飛鳥板蓋宮の乙巳の変(蘇我入鹿の暗殺による蘇我氏の滅亡)に始まる一連の国政改革。

- 狭義には大化年間(645年 – 650年)の改革のみを指す

- 広義には大宝元年(701年)の大宝律令完成まで

- 中大兄皇子・大海人皇子の年若い両皇子の協力によって推進された。

- 豪族から天皇中心の政治へ

- 「日本」「天皇」という称号が正式なものになったとする説もある。

- 皇極天皇の弟を孝徳天皇に即位させる。

- 日本初の元号「大化」を定めた。

乙巳の変(いっしのへん)

- 大化の改新の第一段階。

- 飛鳥時代645年(乙巳の年)

- 中大兄皇子・中臣鎌足らが蘇我入鹿を宮中にて暗殺

- 蘇我氏(蘇我宗家)を滅ぼした政変。

- 中大兄皇子は体制を刷新し大化の改新と呼ばれる改革を断行した。

蘇我氏(そがうじ、そがし)

- 姓は臣(おみ)。

- 有力豪族

カバネ(姓)

- 有力な氏族に与えらた称号。

- 古代の天皇から、ヤマト王権時代の有力な氏族に与えらた。

- 治天下大王(あめのしたしろしめすおおきみ(天皇))が与えた。

- 古代は、臣(オミ)、君(キミ)、連(ムラジ)、直(アタヒ)、造(ミヤツコ)、首(オビト)

- 684年以降は、真人(マヒト)・朝臣(アソミ)・宿禰(スクネ)・忌寸(イミキ)・道師(ミチノシ)・臣(オミ)・連(ムラジ)・稲置(イナギ)

- カバネは1871年(明治4年)まで使用され続けた。

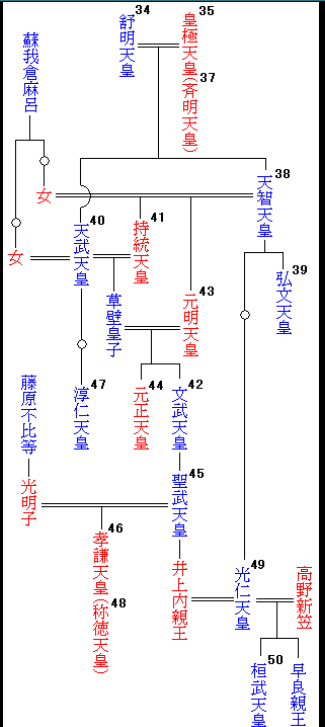

天智天皇(てんじてんのう)

- 626年- 672年1月7日〈天智天皇10年12月3日〉)

- 日本の第38代天皇

- (在位:668年2月20日〈天智天皇7年1月3日〉- 672年1月7日〈天智天皇10年12月3日〉)。

- 諱は葛城(かづらき/かつらぎ)。

- 皇子時代の中大兄皇子(なかのおおえのおうじ / なかのおおえのみこ)の名でも知られる。

- 中臣鎌足と共に大化の改新を行った。

- 「大兄」とは、同母兄弟の中の長男に与えられた大王位継承資格を示す称号

- 「中大兄」は「2番目の大兄」を意味する。

- 661年の斉明天皇崩御後に即日中大兄皇子が称制したため暦が分かりにくくなっている

- 『日本書紀』では越年称元(越年改元とも言う)年代での記述を採用しているため、斉明天皇崩御の翌年(662年)が天智天皇元年に相当する。

藤原 鎌足 / 中臣 鎌足(ふじわら の かまたり / なかとみ の かまたり)

- 日本の歴史における最大氏族「藤原氏」の始祖。

- 飛鳥時代の貴族・政治家。

- 大化の改新の中心人物

- 改新後も中大兄皇子(天智天皇)の腹心として活躍

- 藤原氏繁栄の礎を築いた。

天武天皇(てんむてんのう)

- 日本の第40代天皇

- 673年3月20日- 686年10月1日。

- 諱は大海人(おおあま)。

- 和風諡号は天渟中原瀛真人天皇。

- 壬申の乱に勝利して即位した。

- 646年(大化2年) 改新の詔

- 660年 百済が唐・新羅に滅ぼされ、百済人が日本に渡来。

- 663年 白村江の戦い

白村江の戦い(はくすきのえのたたかい、はくそんこうのたたかい)

- 百済復興を目指す日本・百済遺民の連合軍と、唐・新羅連合軍との間の戦争

- 天智2年8月(663年10月)に朝鮮半島の白村江(現在の錦江河口付近)で行われた。

鼎立(ていりつ)

- [名]鼎かなえの足のように、三者が互いに対立すること。

- 「三大勢力が鼎立する」

- 668年 高句麗が唐・新羅に滅ぼされ、高句麗人が日本に渡来(高麗神社)。

高麗神社

- 朝鮮半島のゆかりの地

- 駐日大韓民国大使らの参拝もある。

- 花崗岩製の将軍標がある。これは在日本大韓民国民団(民団)から寄贈された。

- 668年に唐・新羅に滅ぼされ亡命して日本に居住していた高句麗からの帰化人を、朝廷はこの地に移住させた。

- 高麗神社は、高麗若光を祭っている。

- 高麗若光が「玄武若光」と同一人物ならば、高句麗王族の一人として、外国の王族の出身者に与えられていた王(こきし)の姓(かばね)を703年に認められたことになる。

- 672年 壬申の乱。飛鳥京に遷都する。

壬申の乱(じんしんのらん)

- 672年、古代日本最大の内乱。

- 反乱者である大海人皇子が勝利

- 天智天皇の太子・大友皇子 vs 皇弟・大海人皇子(後の天武天皇)

- 壬申とは、みずのえ・さる。天武天皇元年(672年)のこと。

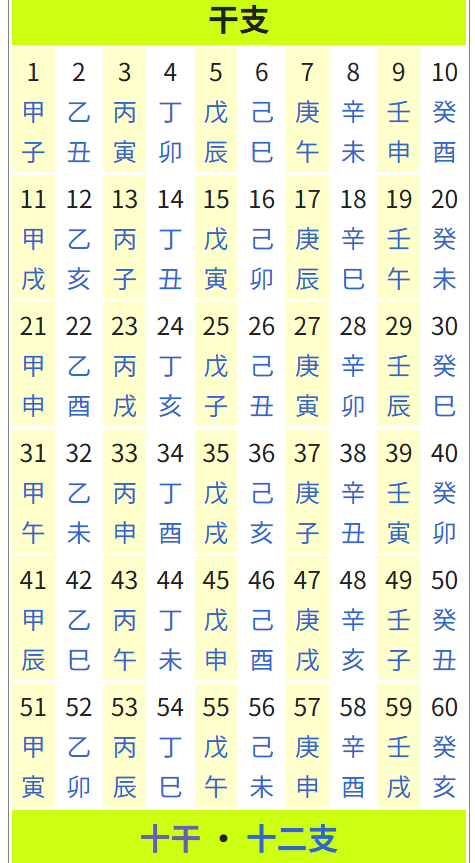

六十干支(ろくじっかんし)

- 十干と十二支を組み合わせた

- 60(最小公倍数)を周期とする数詞

- 古代中国にはじまる暦法上の用語

- 暦、時間、方位、ことがらの順序などに用いられる。

乱の原因

- 側室の子。大友皇子。大海人皇子の皇位継承を支持する勢力が、天智天皇の崩御から乱を起こす。

- 天智天皇の失政。白村江の敗戦、百済復興戦争は大失敗。百済遺民を東国移住、都を飛鳥から琵琶湖南端の近江宮へ移した。しかしこれらの動きは、豪族や民衆に新たな負担、大きな不満を生んだ。天智天皇在位中に数次の遣唐使の派遣があるが、大海人皇子が天武天皇として即位して以降、大宝律令が制定された後の文武天皇の世である702年まで遣唐使が行われていない。国内の政治改革も急進的に行われ、唐風に変えようとする天智天皇側と、それに抵抗する守旧派との対立が生まれたとの説もある。

- 額田王をめぐる不和。天智天皇と大海人皇子の額田王(女性)をめぐる不和関係に原因を求める説もある。江戸時代の伴信友は、『万葉集』に収録されている額田王の和歌の内容から、額田王をめぐる争いが天智・天武間の不和の遠因ではないかと推察した。

- 683年頃 富本銭を鋳造する。

富本銭(ふほんせん)

- 683年に日本でつくられたと推定される銭貨。

- 和同開珎より古いとされる。708年(和銅元年)

- この貨幣が実際に流通したのか、厭勝銭(えんしょうせん:まじない用に使われる銭)として使われたに留まったかについては学説が分かれている。

- 684年 八色の姓を制定する。白鳳地震。

- 694年 藤原京に遷都する。

藤原京(ふじわらきょう)

- 奈良県橿原市と明日香村にかかる地域にあった飛鳥時代の都城。

- 持統天皇により飛鳥京から遷都。

- 日本史上で初めて唐風の条坊制が用いられた。

- 元明天皇により平城京に遷都されるまでの日本の首都。

- 701年(大宝元年) 大宝律令の成立。倭国、国号を日本に改める。

大宝律令(たいほうりつりょう)

- 701年(大宝元年)に制定された日本の律令。

- 「律」6巻、「令」11巻の全17巻。

- 唐の律令を参考にしたと考えられている。

- 遣隋使の派遣以来、7世紀の間に100年ほどの歳月をかけて蓄積した中国文明への理解によって、朝鮮半島経由の中国文明ではない、同時代の中国に倣うための準備が可能になってきていた。

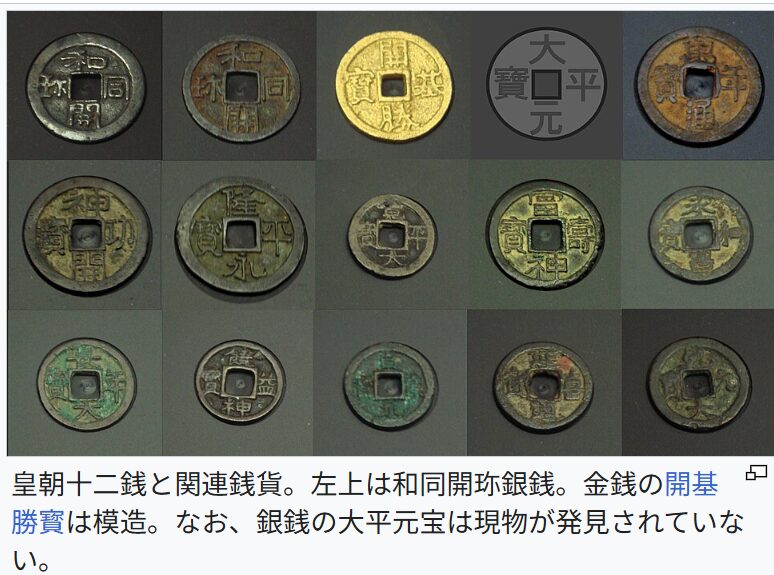

- 708年(和銅元年) 銀銭及び銅銭を鋳造する(和同開珎)。

和同開珎(わどうかいちん、わどうかいほう)

- 708年6月3日(和銅元年5月11日)から、日本で鋳造・発行されたと推定される銭貨である。

- 日本で最初の流通貨幣と言われる。

- 皇朝十二銭の1番目にあたる。

- 山口県下関市出土 和同開珎鋳型

- 直径24mm前後の円形

- 中央には、一辺が約7mmの正方形の穴

- 裏は無紋

- 621年に発行された唐の開元通寳を模したもの

- 律令政府が定めた通貨単位である1文として通用した。

- 当初は1文で米2kgが買えた

- また新成人1日分の労働力に相当した

皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)

- 708年(和銅元年)から963年(応和3年)にかけて律令制下の日本で鋳造された12種類の銅銭の総称。

- 本朝十二銭(ほんちょうじゅうにせん)、皇朝十二文銭(こうちょうじゅうにもんせん)とも呼ばれる。

- このほかに金銭の開基勝宝と銀銭の大平元宝が万年通宝と同時(760年)に鋳造されているが、これらは銅銭の通用価値を高く設定するための見せ金であったとする説がある。

奈良時代

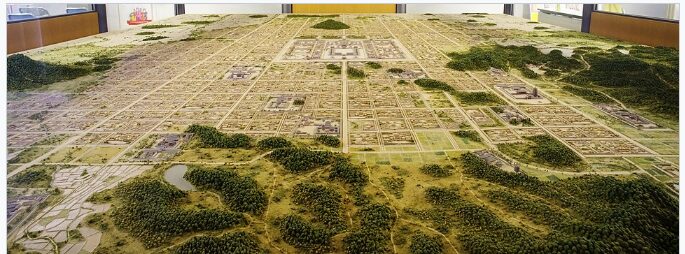

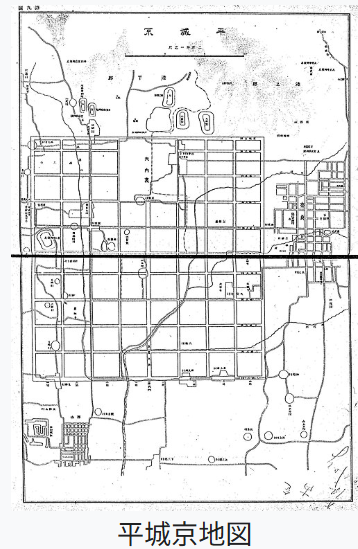

- 710年(和銅3年) 平城京に遷都する。

平城京

- (へいじょうきょう/へいぜいきょう/ならのみやこ)

- 奈良時代の日本の首都。710年に藤原京から遷都するにあたり、唐の都長安城を模倣して大和国に建造された都城。

- 現在の奈良県奈良市、大和郡山市に存在する。

- 東西8坊 (約 4.3 km) の面積

- 中央を南北に走る朱雀大路によって左京・右京に二分

- さらに南北・東西を大路・小路によって碁盤の目のように整然と区画され、全域が72坊に区画設定されていた。

古事記

- 712年(和銅5年) 『古事記』の成立。

- 日本の日本神話を含む歴史書。現存する日本最古の書物

- 和銅5年(712年)に太安万侶が編纂

- 上中下の3巻。

- 内容は天地のはじまりから推古天皇の代まで

- 8年後の養老4年(720年)に編纂された『日本書紀』とともに神代から上古までを記した史書として、近代になって国家の聖典と見なされ

- 古くから歴史書として扱われてきたが偽書説も強い。

- 和歌の母体である古代歌謡(記紀歌謡)などの民間伝承の歌謡や[9]、古代神話・伝説などの素材や記録を取り込んだ『古事記』は、日本文学の発生や源流を見る上でも重要な素材の宝庫となっている

歴史の続き

- 718年(養老2年) 養老律令の成立(実施は757年(天平宝字元年)から)。

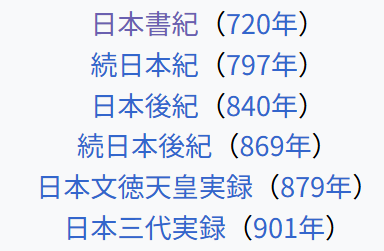

- 720年(養老4年) 『日本書紀』の成立。

日本書紀

- にほんしょき、やまとぶみ、やまとふみ

- 奈良時代に成立した日本の歴史書。

- 『古事記』と並び伝存する最も古い史書の1つ

- 日本に伝存する最古の正史

- 神代から持統天皇の時代までを扱い

- 漢文・編年体で記述。全30巻。

- 六国史(りっこくし)の第一にあたる。

- 神典の一つ

神典(しんてん)

- 日本の神道において信仰の根拠とされる文献の総称である。

神道(しんとう、しんどう)

- 日本の宗教。

- 開祖や教祖、教典を持たず、また、一神教とは対照的に森羅万象あらゆるものに神が宿るという思想に基づく。

- 農耕や漁労など自然と交わり生活を営む中から生まれた信仰

- 神話、八百万の神、自然や自然現象など多くの事柄を含むアニミズム的、祖霊崇拝的な民族宗教である[6]。

- 神と自然は一体と認識され、神と人間を結ぶ具体的作法が祭祀であり、その祭祀を行う場所が神社であり、聖域とされた。

アニミズム(英語: animism)

- 生物・無機物を問わないすべてのものの中に霊魂、もしくは霊が宿っているという考え方。

- 19世紀後半、イギリスの人類学者、エドワード・バーネット・タイラーが著書『原始文化』(1871年)の中で使用し定着させた。

歴史の続き

- 723年(養老7年) 三世一身法を定める。

三世一身法

- (さんぜいっしんのほう[1]、さんぜいっしんほう[2])

- 奈良時代前期の養老7年4月17日(723年5月25日)に発布された[2

- ]格(律令の修正法令)

- 墾田の奨励のため

- 開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。

- 三世一身の法、養老七年格とも[3]。

- 8世紀初頭の日本では班田収授法に基づき、6年ごとに班田(農地の分配)が行われた[4]。

- 分配された農地は6年で収公され、期限が近づくごとに農地が荒廃した

- 国郡司が墾田を恣意的に収公することもあった

- 開墾者の意欲が低下

- 三世一身法が発布された。

歴史の続き

- 727年(神亀4年) 渤海使が初めて渡来。

渤海使

- ぼっかいし

- 渤海より日本を訪問した使節である。

- 727年秋から919年まで

- 34回(または922年までの間に35回。このほか929年、後継の東丹国(契丹(後の遼)の封国)による派遣が1回)の使節が記録に残っている。

歴史の続き

- 729年(神亀6年) 長屋王の変

- 729年(天平元年) 聖武天皇の后に光明子(光明皇后)を冊立。

光明皇后、光明子(こうみょうし)

- こうみょうこうごう

- 701年〈大宝元年〉- 760年7月23日

- 聖武天皇の皇后

- 孝謙天皇の生母

- 藤原不比等と県犬養橘三千代の子

- 在世中に名乗ったのは光明子(こうみょうし)

- 光明子は不比等が権力基盤を固めつつあった時期に生まれ

- 藤原氏を中心とした権力闘争が絶えない生涯

- 光明子自身の立后および息子基王と娘阿倍内親王の立太子などの前例のない政治的決定

- 紫微中台=(しびちゅうだい)は、749年に設置された令外官。皇太后の家政機関という体裁をとっていたが、実態は光明皇太后の信任を得た藤原仲麻呂指揮下の政治・軍事機関だった。後に坤宮官(こんぐうかん)に改称。長官は紫微令(しびれい)、後に紫微内相(しびないしょう)。

- 政策には則天武后の政策をなぞらえるものも多く

- 政争・皇位継承・政治運営に光明子の意向がどの程度働いたのか

- 光明子を「病弱でひ弱な聖武を傀儡とした」「女帝に即位する野心があった」などと権力欲をもった人物と評する意見もあるいっぽうで、藤原武智麻呂や藤原仲麻呂ら藤原氏の権力掌握に利用されただけとの見方も。

則天武后=武 則天

- 武 則天(ぶ そくてん)は、中国史上唯一の女帝。

- 唐の高宗の皇后

- 後に唐に代わり武周朝を建てた。

- 諱は照(しょう、曌)。則天は諡号に由来した通称

- (則天大聖皇帝、または則天順聖皇后に由来)。

- 日本では(そくてんぶこう)と呼ばれることが多い

- 古来は「則天」と通称のみで呼ばれてきた

- 現在の中国では姓を冠して「武則天」と呼ぶ

諡、諡号、諡號

- 諡(おくりな、(し)、あるいは諡号(しごう、旧字体:諡號)

- 漢字文化圏において、主に帝王・相国などの貴人の死後に奉る、生前の事績への評価に基づく名のことである。

- 「諡」の訓読み「おくりな」は「贈り名」を意味する。

お盆

- 「お盆」は、仏教における「盂蘭盆会(うらぼんえ)」、または「盂蘭盆(うらぼん)」を略した言葉

- 語源は、サンスクリット語の「ウランバーナ(=逆さに吊り下げられた苦しみ)」

- 「地獄で逆さ吊りにされて苦しむ先祖の魂を救う法要」

お正月

- 年神様を迎える行事:

- 「お正月」の本来の意味は、年神様という神様を家庭にお迎えし、もてなすことです。

- 豊作と健康への願い

- 年神様は、子孫繁栄や五穀豊穣、家内安全などをもたらす神様だと信じられてきました。

- 魂が若返り新しくなる:

- 「正」という字には「年の初め」「年があらたまる」という意味があり、新しい年を迎えるとともに、魂が若返り、すべてが新しく始まる節目の時期とされています。

歴史の続き

- 740年(天平12年) 藤原広嗣の乱

- 741年(天平13年。一説に738年) 聖武天皇が諸国に国分寺・国分尼寺建立の詔。

- 743年(天平15年) 墾田永年私財法を定める。

- 744年(天平16年) 大伴駿河麻呂が蝦夷征討を命じられる(三十八年戦争)。

- 752年(天平勝宝4年) 東大寺大仏の開眼供養。

- 754年(天平勝宝6年) 唐僧鑑真、来朝して律宗を伝える。

- 757年(天平宝字元年) 橘奈良麻呂の乱

- 759年(天平宝字3年)頃 『万葉集』の成立。

- 764年(天平宝字8年) 藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)

- 765年(天平神護元年) 道鏡、太政大臣禅師となる。

- 769年(神護景雲3年) 宇佐八幡宮神託事件

- 782年(延暦元年) 氷上川継の乱

- 784年(延暦3年) 長岡京に遷都する。

- 788年(延暦7年) 最澄が延暦寺建立。

- 平安時代

- →「平安時代 § 年表」も参照

- 794年(延暦13年) 平安京に遷都する。

- 801年(延暦20年) 坂上田村麻呂、蝦夷を平定する。

- 805年(延暦24年) 徳政相論が行われる。

- 810年(弘仁元年) 蔵人所を置く。

- 810年(弘仁元年) 薬子の変

- 816年(弘仁7年)空海が金剛峯寺を建立。 このころ検非違使を置く。

- 833年(天長10年) 令義解の撰上。

- 842年(承和9年) 承和の変(藤原氏による他氏排斥の始まり)

- 858年(天安2年) 藤原良房、人臣として初めて摂政となる。

- 866年(貞観8年) 応天門の変

- 869年(貞観11年) 貞観地震

- 878年(元慶2年) 元慶の乱

- 887年(仁和3年) 藤原基経、関白となる(関白の初め)。仁和地震

- 摂関政治の始まり

- 888年(仁和4年) 阿衡事件

- 893年?(寛平5年) 初めて滝口武者(滝口の武士)を置く。

- 武士の登場

- 894年(寛平6年) 遣唐使を廃止する。

- 901年(昌泰4年) 昌泰の変(菅原道真、大宰権帥に左遷される。)

- 905年(延喜5年) 『古今和歌集』の成立。

- 927年(延長5年) 延喜式の撰上(施行は967年(康保4年)から)。

- 935年(承平5年) – 941年(天慶4年) 承平天慶の乱

- 937年(承平7年) 官符を下して、平将門を追捕せしむ。

- 939年(天慶2年) 平将門の乱

- 939年(天慶2年) 藤原純友の乱(天慶の乱)

- 940年(天慶3年) 平貞盛・押領使藤原秀郷ら、平将門を誅する。

- 941年(天慶4年) 源経基・追捕使小野好古ら、藤原純友を誅する。

- 939年(天慶2年) – 941年(天慶4年) 天慶の乱 (出羽国)

- 969年(安和2年) 安和の変

- 988年(永延2年) 尾張の郡司・百姓ら、国守藤原元命の非政を訴える(国司苛政上訴)。

- 1000年 – 1014年頃 清少納言の『枕草子』、紫式部の『源氏物語』が成立する。

- 1017年(寛仁元年) 藤原道長、太政大臣となる。

- 1019年(寛仁3年) 刀伊の入寇

- 1028年(長元元年) 平忠常の乱。東国に河内源氏が進出。

- 1051年(永承6年) 前九年の役起こる。

- 1069年(延久元年) 延久の荘園整理令。初めて記録荘園券契所を置く。

- 1073年(延久5年) 院の蔵人所を置く。

- 1083年(永保3年) 後三年の役起こる。

- 1086年(応徳3年) 白河上皇、院政を始める。

- 1096年(嘉保3年) 永長地震

- 1098年(承徳2年) 源義家、昇殿を許される(初めて武士が殿上人となる)。

- 1108年(天仁元年) 平正盛が源義親を誅する(源義親の乱)。

- 1132年(長承元年) 平忠盛、昇殿を許される。

- 1156年(保元元年) 保元の乱

- 1159年(平治元年) 平治の乱

- 1167年(仁安2年) 平清盛、太政大臣となる。

- 1169年(仁安4年/嘉応元年。または1179年(治承3年)) 後白河法皇の編による『梁塵秘抄』が成立。

- 1173年 日宋貿易起きる。

- 1175年 法然が専修念仏を唱え始める(鎌倉仏教の始まり)。

- 1177年(治承元年) 鹿ケ谷の陰謀

- 1180年(治承4年) – 1185年(寿永4年) 治承・寿永の乱(源平合戦)

- 1180年(治承4年)4月 以仁王、平家追討の令旨を発し、源頼政らとともに挙兵する(以仁王の挙兵)。

- 1180年(治承4年)6月 福原行幸

- 1180年(治承4年)8月 源頼朝、伊豆国で挙兵する(石橋山の戦い)。

- 1180年(治承4年)10月 富士川の戦い

- 1181年(治承5年)1月 南都焼討

- 1183年(寿永2年)5月 倶利伽羅峠の戦い

- 1183年(寿永2年)11月 水島の戦い

- 1184年(寿永3年)1月 宇治川の戦い

- 1184年(寿永3年)2月 源義経ら、摂津国福原で平家軍に大勝する(一ノ谷の戦い)。

- 1185年(寿永4年)2月 屋島の戦い

- 1185年(寿永4年)3月 壇ノ浦の戦い(平家滅亡)

- 1189年(文治5年)7月 – 同年9月 奥州合戦

- 1189年(文治5年)8月 阿津賀志山の戦い

- 中世

- 鎌倉時代

- →「鎌倉時代 § 年表」も参照

- 1184年(寿永3年) 頼朝、鎌倉に公文所・問注所を置く。

- 1185年(文治元年) 頼朝、文治の勅許を得て、諸国に守護と地頭を置く。

- 1192年(建久3年) 頼朝、征夷大将軍に任ぜられる。

- 1200年(正治2年) 梶原景時の変

- 1203年(建仁3年) 比企能員の変。北条時政が初めて執権に就く。

- 1205年(元久2年) 牧氏事件

- 1212年(建暦2年) 鴨長明の『方丈記』が成立。

- 1213年(建保元年) 和田合戦

- 1219年(建保7年) 源実朝、公暁に暗殺され、源氏将軍が断絶。

- 1220年(承久2年) 慈円の『愚管抄』が成立。

- 1221年(承久3年) 承久の乱

- 1224年(元仁元年) 伊賀氏事件

- 1226年(嘉禄2年) 九条頼経が征夷大将軍に就任(摂家将軍の開始)。

- 1232年(貞永元年) 北条泰時、御成敗式目(貞永式目)を制定する。

- 1247年(宝治元年) 宝治合戦

- 1252年(建長4年) 宗尊親王が征夷大将軍に就任(宮将軍の開始)。

- 1260年 琉球王英祖が即位したと伝わる。

- 1268年(文永5年) 北条時宗が執権に就く。

- 1272年(文永9年) 二月騒動

- 元寇(蒙古襲来)

- 1274年(文永11年) 文永の役

- 1281年(弘安4年) 弘安の役

- 1285年(弘安8年) 霜月騒動(岩戸合戦)

- 1286年(弘安9年) 両統迭立の議、起こる(翌年、大覚寺統の後宇多天皇が譲位し、持明院統の伏見天皇が即位。)。

- 1290年(正応元年) 浅原事件

- 1293年(永仁元年) 平禅門の乱。鎌倉大地震。

- 1297年(永仁5年) 永仁の徳政令

- 1305年(嘉元3年) 嘉元の乱

- 1317年(文保元年) 文保の和談

- 1324年(正中元年) 正中の変

- 1325年(正中2年) 安藤氏の乱

- 1331年?(元弘元年) 卜部兼好(吉田兼好)の『徒然草』が成立。

- 1331年(元弘元年) – 1333年(元弘3年) 元弘の乱

- 1331年(元弘元年) 後醍醐天皇、山城国笠置山で挙兵する。

- 1333年(元弘3年)5月11日 小手指原の戦い

- 1333年(元弘3年)5月12日 久米川の戦い

- 1333年(元弘3年)5月15日 分倍河原の戦い

- 1333年(元弘3年)5月16日 関戸の戦い

- 1333年(元弘3年)5月22日 東勝寺合戦。北条高時ら、自害して鎌倉幕府が滅亡。

- 1331年(元弘元年) 光厳天皇が即位する(北朝の初め)。

- 室町時代

- →詳細は「室町時代」を参照

- 建武の新政

- 1333年(元弘3年) 護良親王、征夷大将軍となる。

- 1333年(元弘3年) 記録所・雑訴決断所・武者所を置く。

- 1334年(建武元年) 建武の新政。後醍醐天皇による親政。

- 1334年(建武元年) 『二条河原の落書』が掲げられる。

- 1335年(建武2年) 中先代の乱

- 1336年(延元元年(北朝 建武3年)) 建武の乱

- 1336年(延元元年(北朝 建武3年)) 多々良浜の戦い

- 1336年(延元元年(北朝 建武3年)) 湊川の戦いで、楠木正成が戦死。

- 南北朝時代

- →詳細は「南北朝時代 (日本)」を参照

- 南朝

- 1336年(延元元年) 後醍醐天皇、吉野へ還幸(南朝の初め)。

- 1339年(延元4年) 北畠親房の『神皇正統記』が成立。

- 1348年(正平3年(北朝 貞和4年)) 四條畷の戦い

- 北朝

- 1336年(北朝 建武3年) 足利尊氏、是円・真恵らに命じて『建武式目』を制定し、政権の骨格を示す。

- 1338年(北朝 暦応元年) 足利尊氏、征夷大将軍に補任され、京都に幕府を開く(室町幕府)。

- 1349年(北朝 貞和5年) 鎌倉府設置。

- 1350年(北朝 観応元年) – 1352年(北朝 観応3年)観応の擾乱

- 1352年(北朝 文和元年) 武蔵野合戦

- 1361年(北朝 康安元年、南朝正平16年) 正平地震。

- 1368年(北朝 応安元年) 武蔵平一揆の乱。応安の半済令を施行する。

- 1378年(北朝 永和4年) 足利義満、京都室町通今出川付近に新邸(花の御所)を造営し始める。

- 1379年(北朝 康暦元年) 康暦の政変

- 1389年(北朝 康応元年) – 1390年(北朝 明徳元年) 土岐康行の乱

- 1391年(北朝 明徳2年) 明徳の乱

- 1392年(元中9年(北朝 明徳3年)) 南北朝合一(明徳の和約)

- 室町時代

- 1394年(応永元年) 足利義満、太政大臣となる。

- 1399年(応永6年) 応永の乱

- 1400年(応永7年) 大塔合戦

- 1401年(応永8年) 日明貿易(勘合貿易)の開始(1549年(天文18年)まで)。

- 1416年(応永23年) 上杉禅秀の乱

- 1419年(応永26年) 応永の外寇

- 1428年(正長元年) 正長の土一揆

- 1429年(正長2年)

- 播磨の国一揆

- 大和永享の乱

- 尚巴志王が琉球を統一し、琉球王国が興る。

- 1438年(永享10年) – 1439年(永享11年) 永享の乱

- 1440年(永享12年) 結城合戦

- 1441年(嘉吉元年)

- 嘉吉の乱(嘉吉の変)

- 嘉吉の徳政一揆

- 1443年(嘉吉3年) 禁闕の変

- 1443年(嘉吉3年) 嘉吉条約

- 1454年(享徳3年) – 1483年(文明14年) 享徳の乱(東国における戦国時代の始まりとする説もある)

- 1455年(享徳4年) 鎌倉公方足利成氏、鎌倉府から古河府に遷座。

- 1457年(長禄元年) コシャマインの戦い。太田道灌が江戸城築城。

- 1458年(長禄2年) 東国に古河公方と堀越公方が並立。

- 1466年(文正元年) 文正の政変

- 戦国時代

- →詳細は「戦国時代 (日本)」を参照

- →「日本の合戦一覧 § 戦国時代」も参照

- 1467年(応仁元年) – 1477年(文明9年) 応仁の乱 (戦国時代始まる)

- 1485年(文明17年) – 1493年(明応2年) 山城国一揆

- 1486年(文明18年) 雪舟、『山水長巻』を完成させる。

- 1487年(長享元年) – 1505年(永正2年) 長享の乱

- 1487年(長享元年) – 1491年(延徳3年) 長享・延徳の乱

- 1488年(長享2年) 加賀一向一揆

- 1489年(延徳元年) 足利義政、銀閣を完成させる(慈照寺の創建は、翌1490年(延徳2年))。

- 1493年(明応2年)

- 明応の政変により細川政権確立(これを戦国時代の始まりとする説もある)。

- 北条早雲が堀越公方を滅ぼす。

- 1498年(明応7年) 明応地震

- 1507年(永正4年) 永正の錯乱

- 1510年(永正7年) 朝鮮で日本人居留民が三浦の乱を起こす。

- 1523年(大永3年) 明で細川氏と大内氏が寧波の乱を起こす。

- 1531年(享禄4年) 享禄の乱

- 1532年(天文元年) – 1535年(天文4年) 天文の乱

- 1536年(天文5年) 天文法華の乱

- 1538年(天文7年) 国府台合戦

- 1543年(天文12年、一説に1542年(天文11年)) ポルトガル人、大隅国種子島に漂着し、鉄砲を伝える。

- 1546年(天文15年) 河越城の戦い

- 1549年(天文18年) 江口の戦い。三好政権確立。

- 1549年(天文18年) イエズス会のフランシスコ・ザビエル、薩摩国鹿児島に上陸し、キリスト教を伝える。

- 1550年代 南蛮貿易はじまる。

- 1553年(天文22年) – 1564年(永禄7年) 川中島の戦い

- 1555年(弘治元年) 厳島の戦い

- 1560年(永禄3年) 桶狭間の戦い

- 1564年(永禄7年) 稲葉山城の戦い

- 1565年(永禄8年) 永禄の変

- 1568年(永禄11年) 織田信長、足利義昭を奉じて入京し、織田政権確立。

- 1570年(元亀元年) 姉川の戦い

- 1570年(元亀元年) 布部山の戦い

- 1571年(元亀2年) 信長、比叡山を焼き討ちする。

- 1572年(元亀3年) 三方ヶ原の戦い

- 1573年(天正元年) 槇島城の戦い。信長、足利義昭を追放して、室町幕府が実質的に滅亡。

- 近世

- 安土桃山時代

- →詳細は「安土桃山時代」を参照

- →「日本の合戦一覧 § 安土桃山時代」も参照

- 1573年(天正元年) 一乗谷城の戦い

- 1573年(天正元年) 小谷城の戦い

- 1575年(天正3年) 長篠の戦い

- 1576年(天正4年) 安土城の築城開始。

- 1576年(天正4年) 天王寺の戦い

- 1582年(天正10年) 甲州征伐

- 1582年(天正10年) 明智光秀が本能寺の変を起こす。

- 1582年(天正10年) 山崎の戦い – 清洲会議

- 1582年(天正10年) 天正壬午の乱

- 1582年(天正10年) – 1590年(天正18年) 天正遣欧使節が渡来。

- 1582年(天正10年) – 1598年(慶長3年) 太閤検地

- 1583年(天正11年) 賤ヶ岳の戦い

- 1583年(天正11年) 大坂城の築城開始。

- 1583年(天正11年) 北条氏政が古河公方を滅ぼす。

- 1584年(天正12年) 小牧・長久手の戦い

- 1585年(天正13年) 羽柴秀吉(豊臣秀吉)、関白となり豊臣政権確立(翌年、太政大臣となり、豊臣の姓を賜う。)。

- 1586年(天正13年11月) 天正地震(帰雲城埋没、長浜城倒壊)。

- 1587年(天正15年) 豊臣秀吉、バテレン追放令を定め、カトリック教会の宣教師を追放する。

- 1588年(天正16年) 足利義昭、朝廷に征夷大将軍を返上する。

- 1588年(天正16年) 秀吉、刀狩令を定める。

- 1590年(天正18年) 小田原征伐。宇都宮仕置、奥州仕置(豊臣秀吉の東国平定、全国統一)。

- 1591年(天正19年) 豊臣秀吉が千利休に切腹を命じる。

- 1591年(天正19年) 豊臣秀吉、身分統制令を定め、士農工商の身分体系を確定する。

- 1592年(文禄元年) 人掃令を定め、全国の戸口調査を行う。

- 文禄・慶長の役(朝鮮出兵)

- 1592年(文禄元年) – 1593年(文禄2年) 文禄の役

- 1597年(慶長2年) – 1598年(慶長3年) 慶長の役

- 1596年(慶長元年) サン=フェリペ号事件。慶長伏見地震により伏見城が大破。

- 1598年(慶長3年) 秀吉、伏見城(後の桃山)で没する。

- 1600年(慶長5年) 関ヶ原の戦い、イングランド・オランダの貿易商人(イングランド人ウィリアム・アダムズ、オランダ人ヤン・ヨーステンなど)が日本に上陸。

- 江戸時代

- →詳細は「江戸時代」を参照

- 初期

- 1601年(慶長6年) 慶長金・慶長銀鋳造開始。

- 1603年(慶長8年)

- 徳川家康、伏見城で征夷大将軍の宣下を受け、江戸幕府を開く。

- 現在の二条城が築城され、将軍宣下に伴う賀儀が挙行される。

- 1605年(慶長10年) 徳川秀忠、伏見城で征夷大将軍の宣下を受ける。

- 1609年(慶長14年)

- 琉球侵攻。琉球王国は薩摩藩の支配下に入る

- 朝鮮と己酉約条を結ぶ

- 猪熊事件

- 1611年(慶長16年) 慶長三陸地震。

- 1613年(慶長18年) 仙台藩が慶長遣欧使節を派遣。

- 1614年(慶長19年) – 1615年(慶長20年) 大坂の陣

- 1614年(慶長19年) 大坂冬の陣

- 1615年(慶長20年) 大坂夏の陣。豊臣氏滅ぶ。

- 1615年(元和元年) 武家諸法度(元和令)、禁中並公家諸法度を定める。

- 1616年(元和2年) 欧船の来航を平戸・長崎に制限する。

- 1618年(元和4年) 鳥取藩の商人が幕府より日本海に浮かぶ鬱陵島への渡海免許を得る。

- 1622年(元和8年) 元和の大殉教

- 1623年(元和9年) 徳川家光、伏見城で征夷大将軍の宣下を受ける。

- 1624年(寛永元年) スペイン人の来航を禁じる。

- 1625年(寛永2年)熊本地震

- 1628年(寛永5年)踏絵の制度が始まる

- 1629年(寛永6年) 紫衣事件、後水尾天皇退位

- 1633年(寛永10年) 奉書船以外の海外渡航を禁じ、海外渡航者の帰国を制限する(第一次鎖国令)。

- 1635年(寛永12年) 柳川一件

- 1635年(寛永12年) 参勤交代制を確立する。

- 1636年(寛永13年) 浅草・芝・坂本で寛永通寳鋳造開始、三貨体制確立。

- 1637年(寛永14年) – 1638年(寛永15年) 島原の乱(島原、天草一揆)

- 1639年(寛永16年) ポルトガル人の来航を禁じる、鎖国が完成する。

- 1641年(寛永18年) オランダ人を長崎出島に移す(鎖国の完成)。

- 1642年(寛永19年)頃 寛永の大飢饉

- 1643年(寛永20年) 田畑永代売買禁止令を定める。

- 1651年(慶安4年) 由井正雪の乱(慶安の変)

- 1657年(明暦3年)明暦の大火、徳川光圀が『大日本史』の編纂を開始(1906年完成)。

- 寛文の二大美事(武家諸法度の改定(寛文令))

- 1663年(寛文3年) 殉死を禁じる。

- 1665年(寛文5年) 大名の人質を廃止する。

- 1666年(寛文6年) オランダ風説書(現存する邦文最古のもの)の初め。

- 1669年(寛文9年) シャクシャインの戦い

- 1670年(寛文10年) 紀州藩の蜜柑船が小笠原諸島を発見。

- 中期

- 1682年(天和2年) 井原西鶴、『好色一代男』を発表。

- 1683年(天和3年) 八百屋お七事件

- 1684年(貞享元年) 渋川春海、貞享暦を作る。

- 1687年(貞享4年) 生類憐れみの令を定める。

- 1690年(元禄3年) 湯島聖堂が設立される。

- 1692年(元禄5年) 日本と朝鮮の間で、現在の鬱陵島をめぐる領土問題が発生(竹島一件)。

- 1695年(元禄8年) 元禄の貨幣吹替、元禄金・元禄銀の品位を下げ、通貨量を増大。

- 1697年(元禄10年) 宮崎安貞、『農業全書』を刊行する。

- 1701年(元禄14年) 赤穂事件

- 1703年(元禄16年) 近松門左衛門の『曾根崎心中』、人形浄瑠璃により初演される。元禄地震。

- 1707年(宝永4年) 宝永地震。富士山宝永大噴火(宝永山誕生)

- 正徳の治

- 1709年(宝永6年) 間部詮房・新井白石を登用する。

- 1712年(正徳2年) 勘定吟味役を再び設置する。

- 1715年(正徳5年) 海舶互市新例を定める。

- 享保の改革

- 1716年(享保元年)徳川吉宗、征夷大将軍となる。

- 1717年(享保2年) 大岡忠相を町奉行(江戸南町奉行)に登用する。

- 1721年(享保6年) 目安箱を設置する。

- 1722年(享保7年) 上米の制を定める。

- 1723年(享保8年) 足高の制を定める。

- 1742年(寛保2年) 公事方御定書(御定書百箇条)を定める。

- 1753年(宝暦3年) 幕府が薩摩藩に対し、木曽三川の改修を命ずる(宝暦治水事件)

- 1754年(宝暦4年) 公事方御定書完成

- 1758年(宝暦8年) 宝暦事件

- 1767年(明和4年) 明和事件

- 田沼時代

- 1767年(明和4年) 田沼意次、側用人となる。

- 1771年(明和8年) 八重山地震津波。

- 1772年(安永元年) 田沼意次、老中となる。

- 1782年(天明2年) 下総国印旛沼を開墾する(1786年(天明6年)に中止。)。

- 1784年(天明4年) 蝦夷地開拓を企図し、調査させる。

- 1785年(天明5年) 手賀沼を開墾する(翌年完成、洪水にて流失。)。

- 1786年(天明6年) 田沼意次、罷免される(翌年、減封され、相良城を収公される。)。

- 1774年(安永3年) 杉田玄白と前野良沢、『解体新書』を刊行する。

- 1783年(天明3年) 浅間山が噴火(天明大噴火)

- 1783年(天明3年) – 1788年(天明8年) 天明の大飢饉

- 寛政の改革

- 1787年(天明7年) 松平定信、老中筆頭となり、倹約令を発する。

- 1789年(寛政元年) 棄捐令を定める。

- 1790年(寛政2年) 寛政異学の禁により朱子学以外の学問を禁じる。

- 1791年(寛政3年) 江戸に町会所を建て、七分積金制を創設。

- 1792年(寛政4年) 林子平の『海国兵談』(前年に出版)による筆禍事件。

- 尊号一件(尊号事件)

- 1789年(寛政元年) 光格天皇が実父典仁親王に太上天皇の尊号を贈ろうとするも、幕府に拒絶される。

- 1791年(寛政3年) 一条輝良、新たに関白となり、再度幕府に要求。

- 1793年(寛政5年) 議奏中山愛親ら、関東へ下向して幕府の審問を受け、免職される。

- 1788年(天明8年) 京都天明の大火、皇居炎上する。

- 1789年(寛政元年) クナシリ・メナシの戦い。

- 1791年(寛政3年) 米国商船レディ・ワシントン号が、紀伊大島に来航。

- 1792年(寛政4年) ロシア使節アダム・ラクスマン、伊勢の漂民大黒屋光太夫を伴い蝦夷地根室に来航、通商を要求するも幕府は拒絶。島原大変肥後迷惑。

- 1797年(寛政9年) イギリス船、蝦夷地室蘭に来航。

- 1797年(寛政9年) 昌平坂学問所(聖堂)を官学校とする。

- 1798年(寛政10年) 本居宣長、『古事記伝』を完成させる。最上徳内と近藤重蔵が択捉島探検。

- 後期

- 1802年(享和2年) 十返舎一九、『東海道中膝栗毛』を発表。

- 1804年(文化元年) ロシア使節ニコライ・レザノフ、長崎に来航し通商を要求。

- 1805年(文化2年) 関東取締出役設置。

- 1807年(文化4年) 箱館奉行を廃止し、松前奉行を置く。

- 1808年(文化5年)

- 江戸湾(東京湾)沿岸の砲台修築を起工する。

- 間宮林蔵が樺太を探検し間宮海峡(タタール海峡)を発見する。

- イギリスの軍艦フェートン号が長崎に来航して補給を強要、オランダ人を人質に捕り、長崎奉行松平康英が切腹(フェートン号事件)。

- 1811年(文化8年) ロシアの軍艦艦長ヴァシーリー・ゴローニン、国後島で捕らえられる(ゴローニン事件)。

- 1814年(文化11年) 曲亭馬琴、『南総里見八犬伝』を発表。

- 1821年(文政4年) 伊能忠敬、『大日本沿海輿地全図』を完成させる。

- 1824年(文政7年) イギリス人船員が常陸国大津浜に上陸し、水戸藩の尋問を受ける(大津浜事件)。

- 1825年(文政8年) 異国船打払令(外国船打払令、異国船無二念打払令)。

- 1828年(文政11年) オランダ商館付のドイツ人医師フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトに諜報の嫌疑がかけられ、連座した天文方の高橋景保ら処罰される(シーボルト事件)。

- 1831年(天保2年) 葛飾北斎、『富嶽三十六景』を発表。

- 1833年(天保4年) 歌川広重、『東海道五十三次』を発表。

- 1833年(天保4年) – 1839年(天保10年) 天保の大飢饉

- 1834年(天保5年) 水野忠邦、老中となる。

- 1835年(天保6年) 竹島事件。

- 1837年(天保8年)

- 大塩平八郎の乱

- 生田万の乱

- アメリカ船モリソン号、漂民を伴い相模国浦賀に入港するも、打払令により撃退される(モリソン号事件)。

- 1839年(天保10年) 蛮社の獄

- 天保の改革

- 1842年(天保13年) 天保薪水給与令

- 1844年(弘化元年) オランダ国王ウィレム2世、将軍徳川家慶に親書を送り開国を勧告する。

- 1846年(弘化3年) アメリカ使節ジェームズ・ビドル、相模国浦賀に来航し通商を要求。

- 末期(幕末)

- →詳細は「幕末」を参照

- 1853年(嘉永6年)

- マシュー・ペリー率いるアメリカ東インド艦隊の軍艦四隻が大統領ミラード・フィルモアの国書を携え江戸湾来航(黒船来航)。

- エフィム・プチャーチン率いるロシアの軍艦四隻が長崎来航。

- 1854年(嘉永7年/安政元年)

- 日米和親条約調印(下田・箱館の開港)

- 日英和親条約調印(長崎・箱館の開港)

- 安政東海地震、安政南海地震

- 1855年(安政2年) 安政江戸地震(安政の大地震)、日露和親条約調印。

- 1856年(安政3年) アメリカ領事タウンゼント・ハリスが下田に着任。日蘭和親条約調印。

- 1858年(安政5年)

- 南紀派の井伊直弼、大老となる。

- 日米修好通商条約調印(神奈川・長崎・新潟・兵庫の開港)。

- 1858年(安政5年) – 1859年(安政6年) 安政の大獄

- 1859年(安政6年) 横浜に外国人居留地を造成。

- 1860年(安政7年/万延元年)

- 桜田門外の変

- 幕府が咸臨丸で万延元年遣米使節を派遣。勝海舟などが乗船

- 1861年(万延2年/文久元年)

- ロシア軍艦対馬占領事件

- 東禅寺事件

- 1862年(文久2年)

- 坂下門外の変

- 寺田屋事件(寺田屋騒動)

- 生麦事件

- 文久の改革

- 将軍後見職に徳川(一橋)慶喜、政事総裁職に松平春嶽が就任。

- 蕃書調所を洋書調所と改める。

- 幕府陸軍の設置や三兵戦術を導入。

- 千歳丸を清に派遣。

- 1863年(文久3年)

- 薩英戦争

- 八月十八日の政変

- 生野の変

- 天誅組の変

- 井土ヶ谷事件。

- 1864年(文久4年/元治元年)

- 水戸天狗党の乱

- 池田屋事件

- 禁門の変

- 四国連合艦隊下関砲撃事件

- 鎌倉事件

- 長州征討

- 1864年(元治元年) 第一次長州征討

- 1866年(慶応2年) 第二次長州征討

- 1866年(慶応2年)

- 坂本龍馬の斡旋により薩長同盟締結。

- 徳川慶喜、征夷大将軍となる。

- 1867年(慶応3年) 近江屋事件。大政奉還・王政復古により江戸幕府が実質的に滅亡。

- 1868年(慶応4年/明治元年)

- 五箇条の御誓文

- 神仏分離令

- 府藩県三治制

- 「明治」に改元

- 1868年(慶応4年/明治元年) – 1869年(明治2年) 戊辰戦争

- 1868年(慶応4年1月) 鳥羽・伏見の戦い

- 1868年(慶応4年3月) 甲州勝沼の戦い

- 1868年(慶応4年閏3月) 江戸開城(江戸城無血開城)

- 1868年(慶応4年閏4月) 会津戦争

- 1868年(慶応4年5月) 北越戦争

- 1868年(慶応4年5月) 上野戦争

- 1868年(慶応4年7月) 秋田戦争

- 1868年(明治元年10月) 箱館戦争(函館戦争)(五稜郭の戦い)

- 近代

- 明治期

- →「明治 § 年表」も参照

- 1869年(明治2年)

- 東京奠都

- 版籍奉還

- 蝦夷から北海道に改称

- 太政官制発足(二官六省)

- 1870年(明治3年)

- 大教宣布

- 1871年(明治4年)

- 廃藩置県

- 日清修好条規締結

- 岩倉使節団の派遣

- 郵便制度施行

- 1872年(明治5年)

- 田畑永代売買禁止令廃止

- 学制公布

- 新橋から横浜間に日本初の鉄道が開通。

- 琉球王国が琉球藩となる。

- 1873年(明治6年)

- 太陽暦採用

- 徴兵令公布

- 五榜の掲示の撤廃により、キリスト教を解禁。

- 地租改正

- 明治六年政変

- 1874年(明治7年)

- 板垣退助らが下野し、愛国公党を設立、民撰議院設立建白書を提出。

- 台湾出兵

- 佐賀の乱

- 北海道に屯田兵制を導入。

- 1875年(明治8年)

- 平民苗字必称義務令公布

- 愛国社設立

- 立憲政体の詔により、元老院・大審院・地方官会議を設置。

- 樺太・千島交換条約締結

- 江華島事件

- 1876年(明治9年)

- 日朝修好条規締結

- 秩禄処分

- 帯刀禁止令公布

- 金禄公債証書交付

- 神風連の乱

- 秋月の乱

- 萩の乱

- 1877年(明治10年)

- 東京大学設立。

- 西南戦争

- 1878年(明治11年)紀尾井坂の変

- 1879年(明治12年)

- 琉球処分により沖縄県設置。

- 1881年(明治14年)

- 明治十四年の政変

- 国会開設の詔

- 自由党 (日本 1881-1884)結成。

- 開拓使官有物払下げ事件

- 激化事件(自由民権運動)

- 1881年(明治14年)秋田事件

- 1882年(明治15年)福島事件

- 1883年(明治16年)高田事件

- 1884年(明治17年)加波山事件、秩父事件、名古屋事件

- 1885年(明治18年)大阪事件

- 1886年(明治19年)静岡事件

- 1882年(明治15年)立憲改進党結成。

- 1883年(明治16年)鹿鳴館が建立。

- 1885年(明治18年)天津条約締結。内閣制度が発足し、太政官制廃止。山手線が開業。

- 1886年(明治19年)ノルマントン号事件、学校令公布。

- 1887年(明治20年)中央気象台発足。

- 1888年(明治21年)市制町村制施行。枢密院設置。

- 1889年(明治22年)大日本帝国憲法発布、東海道本線全線開通、任天堂建立、熊本地震。

- 1890年(明治23年)

- 第1回衆議院議員総選挙実施

- 立憲自由党結成。

- 第1回帝国議会開会。

- 1891年(明治24年)

- 足尾銅山鉱毒事件

- 大津事件

- 濃尾地震

- 1894年(明治27年)日英通商航海条約締結(領事裁判権撤廃)、日清戦争。

- 1895年(明治28年)

- 下関条約締結

- 台湾総督府設置

- 三国干渉

- 1896年(明治29年)明治三陸地震

- 1897年(明治30年)貨幣法が公布され、金本位制が確立する。

- 1898年(明治31年)第1次大隈内閣成立(日本初の政党内閣)。

- 1899年(明治32年)著作権保護等を定めたベルヌ条約に加盟。

- 1900年(明治33年)立憲政友会結成。軍部大臣現役武官制導入。

- 1901年(明治34年)官営八幡製鐵所建設。

- 1902年(明治35年)日英同盟締結。教科書疑獄事件により学校教科書が国定化される。八甲田雪中行軍遭難事件。

- 1904年(明治37年)日露戦争。

- 1905年(明治38年)

- ポーツマス条約署名

- 桂・タフト協定

- 日比谷焼打事件

- 韓国統監府設置。

- 芸予地震

- 夏目漱石が吾輩は猫であるを出版。

- 1906年(明治39年)

- 日本社会党結成(日本初の合法的社会主義政党)

- 鉄道国有法制定

- 夏目漱石が坊っちゃんを出版。

- 1907年(明治40年)

- ハーグ密使事件

- 日仏協約締結。

- 1908年(明治41年)赤旗事件。高平・ルート協定締結。

- 1909年(明治42年)伊藤博文暗殺事件。

- 1910年(明治43年)

- 日韓併合条約締結。

- 韓国統監府を朝鮮総督府に改組

- 幸徳事件(大逆事件の始まり)。

- 1911年(明治44年)

- 工場法公布 (施行は1916年)

- 日米通商航海条約改正(関税自主権回復)。

- 1912年(明治45年)明治天皇崩御、大正に改元。近代オリンピックに日本が初参加(1912年ストックホルムオリンピック)。

- 大正期

- →「大正 § 年表」も参照

- 1912年 (大正元年)

- 二個師団増設問題

- 1913年(大正2年)沖縄県庁放火事件。第一次護憲運動(大正政変)。

- 1914年(大正3年)シーメンス事件。第一次世界大戦(〜1918年)

- →「第一次世界大戦下の日本」も参照

- 1915年(大正4年)対華21カ条要求。第一回全国高等学校野球選手権大会開催。

- 1917年(大正6年)

- 日本初のアニメーション映画、芋川椋三玄関番の巻が公開。

- 1918年(大正7年)

- 米騒動

- 第一次世界大戦が終戦。

- ロシア革命に干渉するためシベリアに出兵。

- 原敬内閣成立(政党内閣が本格化)。

- スペイン風邪流行。

- 1919年(大正8年)

- パリ講和会議に参加。

- 三・一運動

- 関東軍設置。

- 1920年(大正9年)

- 国際連盟に加盟、常任理事国となる。

- 第一回メーデー開催。

- 初の国勢調査実施。

- 1921年(大正10年)原敬暗殺事件。

- 1922年(大正11年)

- シベリア出兵

- 全国水平社結成。

- 1923年(大正12年)

- 関東大震災発生。

- 亀戸事件、甘粕事件

- 虎ノ門事件

- 1924年(大正13年)第二次護憲運動(護憲三派形成)。

- 1925年(大正14年)

- 日ソ基本条約締結

- NHKラジオ放送開始

治安維持法及び普通選挙法制定

鶴見騒擾事件

五・三〇事件

1926年(大正15年)大正天皇崩御、昭和に改元。

昭和戦前期

→「昭和 § 略年表」も参照

1927年(昭和2年)

昭和金融恐慌発生。

東方会議に基づき第1次山東出兵。

上野から浅草間に日本初の地下鉄開業。

1928年(昭和3年)

三・一五事件

済南事件

張作霖爆殺事件

全国に特別高等警察(特高)を設置。

パリ不戦条約締結

ラジオ体操始まる。

1930年(昭和5年)

前年の世界恐慌の影響を受け昭和恐慌が発生。

ロンドン海軍軍縮会議に参加。

濱口首相遭難事件(統帥権干犯問題)

1931年(昭和6年)

中村大尉事件

柳条湖事件

満州事変

羽田空港開港

宮沢賢治が雨ニモマケズを出版

1932年(昭和7年)

桜田門事件

第一次上海事変

血盟団事件

五・一五事件(犬養毅暗殺)

満州国建国。

日満議定書締結。

1933年(昭和8年)

国際連盟を脱退

塘沽協定により満州事変終結。

滝川事件

1934年(昭和9年) 帝人事件、函館大火。

1935年(昭和10年) 天皇機関説問題、相沢事件。

1936年(昭和11年)

二・二六事件

阿部定事件

1937年(昭和12年)

盧溝橋事件、第二次上海事変(日中戦争(支那事変)勃発)。

南京事件

矢内原事件

→「日中戦争関係年表」も参照

1938年(昭和13年)

張鼓峰事件

第一次近衛声明

国家総動員法

臨時通貨法制定

津山事件

1939年(昭和14年)

第二次世界大戦開戦(〜1945年)

ノモンハン事件

価格等統制令公布。

1940年(昭和15年)

北部仏印進駐

日独伊三国軍事同盟成立

汪兆銘政権との間で日華基本条約締結。

大政翼賛会発足。

1941年(昭和16年)

ゾルゲ事件

日ソ中立条約締結

中原会戦

南部仏印進駐

南方作戦発動によりマレー作戦と真珠湾攻撃開始、太平洋戦争(大東亜戦争)始まる。

→「太平洋戦争の年表」も参照

1942年(昭和17年)

4月 日本本土に初空襲(ドーリットル空襲)

6月 ミッドウェー海戦

8月 ガダルカナル島の戦い

1943年(昭和18年)

5月 アッツ島の戦い

9月 同盟国イタリアが連合国に降伏。

10月 学徒出陣壮行会

11月 大東亜会議開催。

1944年(昭和19年)

3月 インパール作戦

4月 大陸打通作戦

6月 サイパンの戦い

7月 グアムの戦い

12月 昭和東南海地震発生。

1945年(昭和20年)

2月 硫黄島の戦い

3月10日 東京大空襲。

3月 米軍が慶良間諸島に上陸し、沖縄戦開始。

4月 米軍が沖縄本島に上陸

5月 同盟国ドイツが連合国に降伏。

7月 連合国がポツダム宣言発表。

8月6日 広島市への原子爆弾投下。

8月8日 ソ連対日参戦。

8月9日 長崎市への原子爆弾投下。

8月10日 ポツダム宣言受諾の決定。

8月14日 ポツダム宣言受諾。

8月15日 宮城事件、玉音放送。

8月18日 占守島の戦い

8月24日 浮島丸事件

9月2日 降伏文書調印。

9月3日 ソビエト連邦が北方領土占領。

11月 財閥解体指令。日本社会党結成。

12月 選挙法改正により女性参政権が確立。日本共産党の合法化。

現代

昭和戦後期

→「昭和 § 略年表」も参照

戦後の占領期(1945年(昭和20年) – 1952年(昭和27年))についてはGHQも参照。

1946年(昭和21年)

天皇の人間宣言

公職追放の開始(〜1948年)

伊豆諸島返還(本土復帰)

極東軍事裁判開廷

日本国憲法公布(1947年(昭和22年)5月施行)

太宰治が走れメロスを出版

農地改革

1947年(昭和22年)

学校教育法・地方自治法の制定

1948年(昭和23年)

昭和電工事件

1949年(昭和24年)

労働組合法制定

国鉄三大ミステリー事件

湯川秀樹がノーベル賞を貰い、日本初のノーベル賞受賞者になる

1951年(昭和26年)

サンフランシスコ講和条約 ・ (旧)日米安全保障条約 締結

1952年(昭和27年)

主権回復

血のメーデー事件 – 破壊活動防止法(破防法)制定の契機。

トカラ列島返還

警察予備隊が保安隊に改組。

1953年(昭和28年)

日本でテレビ放送開始

奄美群島返還

1954年(昭和29年)

自衛隊 発足

第五福竜丸事件

1955年(昭和30年)

日本民主党と自由党 (日本 1950-1955)が合同し 自由民主党 結成( 55年体制 )

イタイイタイ病発生

GATTに加盟

1956年(昭和31年)

日ソ共同宣言 発効

国際連合に加盟

1958年(昭和33年)

東京タワー完成

1960年(昭和35年)

(新)日米安全保障条約 発効

安保反対闘争

カラーテレビ放送開始

1961年(昭和36年)

国民皆保険 実現

1962年(昭和37年)

全国総合開発計画策定

1963年 (昭和38年)

GATT12条国から11条国へ移行

1964年(昭和39年)

東海道新幹線開業

1964年東京オリンピック 開催

公明党結成

日本がIMF14条国から8条国に移行

OECDに加盟

1965年(昭和40年)

日韓基本条約 締結

1967年(昭和42年)

公害対策基本法制定

1968年(昭和43年)

東名高速道路開業

小笠原諸島返還

三億円事件

1969年(昭和44年)

東大安田講堂事件 (日本の学生運動、全共闘)

長寿アニメサザエさんが放送開始

1970年(昭和45年)

日本万国博覧会(大阪万博)開催

1971年(昭和46年)

マクドナルド日本第1号店開店 (ファストフードの普及)

1972年(昭和47年)

札幌オリンピック

あさま山荘事件

沖縄返還

日中共同声明 調印

1973年(昭和48年)

オイルショック

変動相場制移行

1974年(昭和49年)

佐藤栄作がノーベル賞受賞

セブンイレブン日本第1号店開店 (コンビニエンスストアの普及)

1976年(昭和51年)

ロッキード事件 (三角大福中時代)

1978年(昭和53年)

第二次オイルショック

成田空港開港

日中平和友好条約締結

1979年(昭和54年)

大学共通第1次学力試験導入

対中国ODA開始(〜2018年)

1982年(昭和57年)

東北・上越新幹線開業

1983年(昭和58年)

ファミリーコンピュータ発売 (ゲーム機の普及)

1985年(昭和60年)

三公社民営化

日本航空123便墜落事故

1986年(昭和61年)

男女雇用機会均等法成立 (女性の社会進出進む)

バブル景気 始まる

1987年(昭和62年)

国鉄分割民営化

1988年(昭和63年)

リクルート事件

青函トンネルと瀬戸大橋が開業

1989年(昭和64年)

昭和天皇崩御、皇太子明仁親王が天皇に践祚

平成に改元(戦後初の改元)

平成期

→「平成 § 年表」も参照

1989年(平成元年)

消費税施行

1991年(平成3年)

バブル経済 崩壊 (平成不況へ)

1992年(平成4年)

PKO協力法成立(自衛隊海外派遣本格化)

1993年(平成5年)

非自民連立政権 ( 55年体制の終焉 )

Jリーグ開幕

環境基本法制定

1994年(平成6年)

政治改革四法成立

1995年(平成7年)

阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)

地下鉄サリン事件 (オウム真理教事件)

「戦後50年」の 村山談話

Windows 95の発売 (インターネットの一般家庭への普及開始)

1997年(平成9年)

神戸連続児童殺傷事件

1998年(平成10年)

長野オリンピック

民主党結成

1999年(平成11年)

国旗及び国歌に関する法律成立・施行

東海村JCO臨界事故

自公連立政権 発足

インターネット掲示板2ちゃんねる開設

2001年(平成13年)

中央省庁再編

BSデジタルテレビ放送が放送開始

2002年(平成14年)

FIFAワールドカップ 日韓大会

初の日朝首脳会談

2003年(平成15年)

地上デジタルテレビ放送が放送開始(東京、大阪、名古屋)

宇宙航空研究開発機構(JAXA)設立

自衛隊イラク派遣

2005年(平成17年)

京都議定書発効

JR福知山線脱線事故

日本の人口が戦後初めて減少

2006年(平成18年)

教育基本法改正

2007年(平成19年)

郵政民営化 (聖域なき構造改革)

国民投票法成立

2008年(平成20年)

リーマン・ショック

iPhoneが日本で発売 (スマートフォンの普及が始まる)

2009年 (平成21年)

自公連立政権から 民社国連立政権 に政権交代 (自民党が結成以来初めて第1党から転落)

裁判員制度開始

2010年 (平成22年)

尖閣諸島中国漁船衝突事件

2011年(平成23年)

東日本大震災 (東北地方太平洋沖地震)

福島第一原子力発電所事故

LINE運用開始

アナログ放送が放送終了(岩手県、宮城県、福島県は2012年に終了)

2012年(平成24年)

3年間弱に及ぶ民主党中心の政権が終わり再び自公連立政権に

2016年(平成28年)

共通番号制度 (マイナンバー制度)運用開始

18歳選挙権施行

2017年(平成29年)

民主党の後継政党である民進党が分裂

令和期

→「令和 § 年表」も参照

2019年 (令和元年)

明仁が徳仁に生前譲位し令和に改元・即位礼正殿の儀

2020年(令和2年)

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の流行

2021年(令和3年)

大学入試センター試験に代わる大学入学共通テスト開始

デジタル庁発足

2020年東京オリンピック・東京パラリンピック開催

2022年(令和4年)

民法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げ

安倍晋三銃撃事件

旧統一教会問題

2023年(令和5年)

こども家庭庁発足

2024年(令和6年)

日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を授賞

コメント